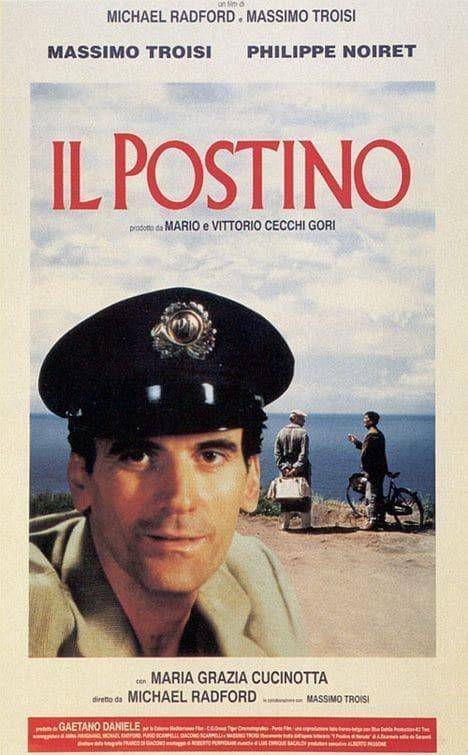

邮差 Il postino(1994)

简介:

- 马里奥(马西莫•特罗西 Massimo Troisi 饰)是一个渔民的儿子,他并不喜欢大海,却当上了邮递员,专门负责小岛上信件的发送。

演员:

影评:

某一年曾有一个催人入梦的下午,微风轻拂,阳光压低树影,小粒的芒在课桌上方轻盈的漂浮着,大教室里那台老式的29寸电视里传来一阵流畅漂亮的旋律,像一只手风琴在山间小路上利落而明快的滑行……噢,这电影真美,我喜欢,那个时候正埋首在课桌上沉睡的我,恍恍惚惚的想着。

从那以后又过了许多日子,记挂着《邮差》这个名字,就像记挂着一个美好的梦,它和那个下午和谐的气息毫无间隙的融合在了一起,是从未亲眼目睹又清晰在心间生长的欢喜与信念,Louis Bacalov的配乐纯朴而优美,就像是一块黑森林蛋糕那样扑鼻的意大利味道,征服了一个在睡梦中的懒散学生。

在我的影视经典鉴赏课上,在那些艰涩与沉闷的影像之中穿梭,在阳光反射强烈的屏幕上仔细辨认着细节,在努力练习眼球耐力的几小时沉默中,到底有多少愉快的体验?我曾固执的不放弃每次观影机会,以求取得电影真经,不同的人生阶段,我们从电影里截取不同的需要,获得不同层面的理解,现在渐渐懂得,世界上原是少有错过这件事,在那个年轻的年岁,即使囤积住所有的故事,你所能够用来消化的,也只有二十年成长经验那么多。

所以,我是那么自然而然的爱上了《邮差》,那么自然而然的默默爱了很久之后,才真正去观看了这部电影,在明快的主题配乐声里,一边微笑着,一边不知不觉任泪水滑落,这份感触,没有多一点,也没有少一点,既不惨烈到心痛难安,也不是为了附和它众多的荣耀而给与矫情的捧场。《邮差》的美,有如朱自清那篇《背影》,每一个动词,每一个陈述句,都没有多余的煽情,它并不是一种有预谋的制造感动,它简单朴素,把手段淡化到无形,却勾引了我们最敏感的精神触觉,因为血肉之躯,有多少可以利用的弱点,就有多少祈求指引的渴望。 我们需要信仰,来弥补一切的不幸与不足。从产生自肉体的缺陷或者病痛,到命运中的坎坷与失去,所有不完美的圆,都将经由强大的精神补给来获得圆满。一个缺乏淡水的意大利小岛上,渔民们辛苦又贫穷的生活着,因日晒和海风而备受折磨的年轻人的脸跟土地一样粗糙,冷酷的政府和党派总是对纯朴的民众进行着一次又一次的欺骗,即使在这样恶劣的环境里,生命中也有闪亮的瞬间,导演Michael Radford用温和的、微笑着的语气处理了整个电影的基调,尽管在政治取向上有着明显的左倾,却仍与“揭露”、“鞭策”、“控诉”这些恼怒又盲目的词汇绝缘。我们始终记住的,还是马里奥骑着他的自行车在山路上飞快奔驰,带着急切而兴奋的心情往来于邮局和聂鲁达的住处,他就像中国八十年代诞生的那批文学青年一样,用着懵懂初生的理想主义光芒,催促着自己在这条路上越走越远。 《邮差》给我们一个极好的时代投射联想,越是苦难的时光,越需要梦想来支撑现实,越是苍白沉寂的表象,越有暗涌的热烈思潮。如果一切唾手可得,谁还懂什么叫珍贵,钱也是,爱也是,书本也是,音乐也是。用精神的饱满来弥补物质上的苦难,这个道理印证在很多个时代,马里奥跟着聂鲁达学习写诗的那种快乐,跟今天我们在KTV唱上一晚的快乐相比,都是快乐,只不过前一种更似经过提炼的纯质大麻,而后一种却是飘浮在小肥羊火锅汤里的罂粟壳罢了。频繁的刺激会导致感觉迟钝,泛滥的选择让很多人不再会选择,不过批判这个新世纪就如同在宋祖德的博客上跟帖咒骂一样理直气壮而且没有任何难度,所以我的意思其实是在说,为什么《邮差》这样大动人心,那是因为这个新世纪已经绝种的某种情怀,因为宠辱不惊的影像态度——你永远不会忘记在无产阶级革命游行中间那场混乱的冲突,马里奥为上台朗诵准备的诗稿像一片落叶被人们夺命的脚步碾碎,这个时候那醉人又明快的电影主题音乐该死的响了起来,带着无法抑制的心灵颤栗,眼泪比想象中更快的清洗了脸上的油腻,你发现自己竟然不知不觉达到了精神高潮……马里奥失去了可以聆听海浪仰望星空的生命,阿特里切失去了她的丈夫,儿子失去了爸爸,聂鲁达失去了一个真挚的朋友,命运会让人失去很多的东西,但是它从来不能夺走幸福。 为什么这个电影的坦然显得一点都不做作,像我这样对当今文化充满了敌意和警惕性的人,都可以暂时放松神经,它用一种友好又平等的方式进入我们,马里奥用诗歌获得阿特里切的爱,岛上那些目不识丁的文盲渔民们对诗人聂鲁达怀着崇高的敬仰,这些东西让文学重拾了它该有的尊严,虽然像《西西里岛美丽传说》那样刻画无知民众的人性残酷面也很凌厉,但因感动流眼泪总比因悲惨流眼泪好受一些。我想,这个电影依然遵循了我的奇货可居道理,当陈凯歌在纪念嘎纳六十周年的三分钟短片里都能用起了高考作文里倡导的首尾呼应,令情节散发着利欲熏心的谄媚味儿,我就基本上明白了,为何总是会对十三年前的一部《邮差》念念不忘。它用刮痧般的风格教你学会如何治愈伤痛,和Maximilian Hecker那种熏香按摩般的迷魂音乐一样,其实都是殊途同归的愈疗系能量。

我也曾用力的研究过文化投机这回事,我知道同性恋电影比较容易在电影节和电影杂志上有出头之日,也知道如果一时打不到暴力和情色的擦边球那就弄个土到掉渣的题材,起码不能叫座也叫好,但是让撰稿人真心奉献文字的,只有那些真正被需要的作品。 “第一,是海湾的海浪声,轻轻的;第二,海浪,大声的;第三,掠过悬崖的风声;第四,滑过灌木丛的风声;第五,爸爸忧愁的渔网声;第六,教堂的钟声;第七,岛上布满星星的天空,我从未感受到天空如此的美;第八,我儿子的心跳声。”

仅在这部电影拍摄完毕的12小时后,饰演马里奥的意大利演员Massimo Troisi就因心脏病发作,英年早逝。马里奥留给聂鲁达的是以上这段话,Massimo Troisi留给观众的是一部《邮差》,我想,那都足够让你长久的凝视远方,回想你在这个世界上丢失和忽略的一切。

- 马里奥对镇上最美的姑娘一见钟情,他知道自己一个小小邮差是不会入姑娘法眼的。而得到姑娘垂青的唯一办法就是自己和耶鲁达的友情,以及自然而然的——诗歌。那时他还不会写诗也不明白暗喻是怎么一回事,于是他对现成的诗人耶鲁达说:你能帮我写首诗给阿雅特里斯吗?

耶鲁达走出屋子望着海,断然拒绝:我甚至都不认识她,所以不能写。

马里奥坐在耶鲁达屋子门口望着湛蓝的海水,木讷讷地说:诗歌不属于写作的人,应该给那些最需要的人。

我以为,这句话道出了整个电影的主题。

诗人是自己的,更是大众的。尤其属于那些需要他的大众。耶鲁达就是这样一个诗人。在智利,他被奉为国宝,这种情况在别的国家别的人身上极少发生,而耶鲁达缔造了这样一个神话。因为他的诗,他已经超越了时间和现实的空间。不论在50年代的意大利和智利还是21世纪的中国某城某个亮着灯的屋子里,耶鲁达在他的诗歌里荡漾。

这个暗喻是马里奥想出来的。他对耶鲁达说自己读诗的感受:在你诗歌的波浪里荡漾。

通过这样影片,我们可以得出这个结论:每个人都有成为诗人的可能。也许不是文字符号表现的诗人,却有众多表现形式。在沙滩上走到最远的地方是一句诗;倾听海浪在嘀咕着:是,不,是,不……是一首诗;分辨每一片树叶的脉络是一首诗;全心全意去爱一个人同样是一首诗……

马里奥说得好,诗人关注的是大自然。所以,诗歌将大自然展现给已经忘记大自然的人们,最终的落在人身上,让个体更加真切地感受这个世界,提醒个体注意那些亘古不变的东西,比如自由,比如爱。

而这些正渐渐在人类社会中被遗忘。像影片中的姑妈。这个胖乎乎的老女人绝对有诗人的天分,不过她更多的是向钱看。不得不承认,耶鲁达也影响了她。她接受了马里奥。

诗人能给人带去福音,就像他们放出的圣母一样。诗人是窃取上帝语言的人啊。

渔网是忧愁的,圣母是忧伤的,诗人同样是忧伤的。马里奥的忧伤在于“这个岛上没有人能了解我们”,在于渔民“就这样被剥削”,在于写不出好的诗。但对于耶鲁达的了无音讯,他能够给予谅解。这不是个人崇拜,这是真挚的情感。只有真挚的情感才具有巨大的包容力,正是这包容力让人与人有了亲近的可能。个人崇拜不会那样,个人崇拜只是单方面的,在偶像倒塌的那刻,不可靠的感情也会随之灰飞烟灭,甚至会出现180度转弯,这在历史上已经有过明证。

我不认为会有任何人对某个诗人个人崇拜。个人崇拜是政治家的把戏,诗人不玩把戏,诗人只倾诉的感情。这感情给予需要它的人们,真切地改变他们所见所想的空间。这正是这部电影所要传达的力量。

当然,我们也不能把诗人与政治的关系略去。不管是帕斯还是北岛,都知道真正伟大的诗歌永远与政治脱不了关系。而这关系,往往是对立的。我不了解政治,也不能说了解诗歌,但我能大致清楚地感觉到:诗歌所颂扬的正是政治所试图抹杀的。所以那些对现存政治不满的人会诉求到诗人和诗歌上。80年代末的中国是这样,50年代的智利和意大利是这样,大革命的法国也是这样。

我读了一本叫《巴黎公社诗集》的小册子,那些诗说不上有多么优美,但即便今天读来依旧觉得像是一把尖刀,或者一个火把。撇开对大革命的评价不说,这些诗歌在大革命中起了举足轻重的作用。而耶鲁达在智利的情况更加突出。在人群中,一个耶鲁达比一整个政府更加有号召力。这就是诗人的力量。诗人之所以有这个力量,因为诗人说出了那些我们说不出的话,他写诗给最需要的人。

于是我们能够理解马里奥因为耶鲁达的诗歌成了一个共产主义者,并代表工人去朗诵他自己创作的诗歌。这是一种传承,诗歌精神的传承。

那么,现在的我们需要诗吗?

不需要得出结论,因为现在的事实是:我们不需要诗。对于这个现实,我不想过多阐释和追究。

在四面环海的意大利小岛上是需要诗的,至少马里奥需要。要知道,这个世界上总有需要诗的人,这些不起眼的人因为诗变得特别起来。这个庞然大国也是需要诗的,只是大众不需要,在大众阴影下的某些个体需要。

我喜欢耶鲁达《我喜欢你是寂静的》。在影片中,马里奥和阿雅特里斯在海边相遇,马里奥背了这首诗中的一句:我喜欢这样,我喜欢你沉默不语,仿佛你并不存在。

我喜欢你是寂静的

耶鲁达

我喜欢你是寂静的,仿佛你消失了一样

你从远处聆听我,我的声音却无法触及你

好像你的双眼已飞离远去

如同一个吻,封了你的嘴

如同所有的事物充满了我的灵魂

你从所有的事物中浮现,充满我的灵魂

你像我的灵魂,一只梦的蝴蝶

你如同忧郁这个词

我喜欢你是寂静的,好像你已远去

你听起来像再悲叹,一只如歌悲鸣的蝴蝶

你从远处听见我,我的声音无法企及你

让我在你的沉默中安静无声

并且让我借你的沉默与你说话

你的沉默明亮如灯,简单如指环

你就像黑夜,拥有寂静与群星

你的沉默及时星星的沉默,遥远而明亮

我喜欢你是寂静的,仿佛你消失了一样

遥远且哀伤,仿佛你已经死了

彼时,一个字,一个微笑,已经足够

而我会觉得幸福,因为那不是真的。

影片的内容太过迷人,以至于其中的技术被自动忽略。但音乐不可以。由意大利作曲家路易斯·巴卡罗夫(Louis Bacalov)所作的主题曲曾获得奥斯卡最佳原创电影配乐奖,七分悠扬三分忧伤。像马里奥的眼睛,像渔民的渔网,像耶鲁达的诗,像四面环海的小岛。 本篇影评摘自豆瓣时间《52倍人生——戴锦华大师电影课》口述稿, “我”即戴锦华老师。

豆瓣的朋友们大家好,今天跟大家分享一部意大利电影,《邮差》。叫做“邮差”的电影太多了:中国的、外国的、久远年代的或者非常晚近的。但是在我个人的记忆当中,这一部《邮差》始终占据着一个极端特殊的位置。

我想大家如果看过这部电影,如果喜欢这部电影,你们也许已经知道,这部电影的编剧、联合导演,也就是影片的主演,就是马里奥的扮演者马西莫·特洛伊,而不仅仅是这样的一个字幕信息,向大家透露着关于这个影片的第一个最为外在的秘密。

好,先岔开去跟大家分享一个理论的滥套。就是说我们经常以为我们应该通过文学作品去挖掘它深处的秘密,其实经常谜底在表面,对吧,不是说揭开谜面然后获得谜底,而经常谜底就写在表面上。在这一段字幕信息当中,它已经向我们传递了很多关于这部影片的秘密,如果大家并不了解意大利文化的话,可能我们也没有机会直接地获知,马西莫·特罗伊这个影片的编剧、联合导演和主演,在当时的意大利文化当中意味着什么。他曾经是意大利最著名的影视两栖明星,同时是个喜剧明星。我很难找到一个恰切的比喻,某种意义上说,他在当时的意大利文化当中所充当的、所扮演的或许是曾经卓别林的位置。作为一个喜剧明星,他如此成功,受到广泛的爱戴,也就确定了他在这个职业当中的那种成功者的位置,意味着这样的一种在市场、在成功学面前的确定无疑的地位。

但是这部电影它在表面上,在影片甚至还没有展开的时候,告诉我们的故事正是马西莫·特洛伊本人,从未满足于他作为一个影视两栖的极端成功的广受欢迎的喜剧明星的位置。他一直渴望一部真正属于自己的作品,他对这个真正属于自己的作品的定义是,真切的、感动人的、直抵人心的。他没有明确地说,在他其它的表述当中,我们也看到他对这样的一部真正属于他的电影,真正是他希望和社会分享,和他人分享的电影,同时是关于社会、关于历史的一个真实的、真切的、诚挚的、负责任的表述。

另一个很有趣的关于这个影片的花絮或者信息,就是作为一个如此成功的大众明星,大众偶像,一个成功者,他这部心目中的电影筹备了很久很久很久,像那些筹备了很久很久而未能拍摄的电影一样,他所面临的真正的最主要的困难只是一点,就是投资!换句话说,他在通俗的大众文化市场的知名度,并不足以帮助他为一部他心目中的理想的、严肃的、诚挚的电影,一种直抵人心的、携带着生命的力量、携带着对于高尚人性的歌咏的这样的影片,却长时间地受到资金和制作上的困难。

关于这个电影的一个最为感人的并未在荧幕上呈现的故事是,当他终于筹到资金,影片开始开拍的时候,他长久存在的心脏问题进入到了一个非常严重的状态,医生认为他应该立刻住院手术,否则的话他将有生命危险。但是马西莫·特洛伊完全把医生的劝告放在了一边,他坚持在心脏状态极端差的情况下,拍摄了这部电影,作为导演和主演。而影片拍摄完成杀青后十二天,马西莫·特洛伊离开了我们。他的生命,他用他整个的生命完成了这部电影。用一个我通常并不喜欢的矫情的说法,在银幕当中,马里奥这个角色所携带的全部的温柔,全部的善良,全部的真诚,全部的微末,全部的执着和奉献,事实上是导演编剧用他的生命所创造的。所以当我们在看这部电影的时候,我真的希望大家能够感知到,这是马西莫·特洛伊透过银幕,透过岁月,透过生死,向我们送来的一个极为真诚的和温暖的微笑。

好,在把这个表面的谜底和关于这个电影之外的电影故事讲述完成之后,我们就进入到对这个影片的讨论。同样,那个写在表面的谜底也告诉我们说,像比如说《让子弹飞》一样,这是一部演员电影。这是一部导演自己同时作为主演,作为一个在绝大多数电影当中几乎不可能的全方位的个人化的主创所完成的一部电影。所以像类似的电影一样,我们可以体认到一种非常不同的电影的再现方式,非常不同的在摄影机前后,同时在创作同时在工作所形成的一种电影的表述方式。

那么好,电影把我们带回到了20世纪的前半叶,把我们带回到了20世纪前半叶那个激荡的、惨烈的、尖锐的、充满了波澜壮阔的大时刻、大时代、大场景的这样的一个历史时段当中。但是在这样一个波澜壮阔、大波大澜的大时代的背景之下,我们看到的是一个温馨的小故事。我们到达的是意大利的一个小渔村,我们面对的是一个因为偶然而进入到他们中间的大人物所引发的小人物的生活及其变化。其实这是社会新闻或者花边新闻或者娱乐新闻所钟爱的故事,也是一种寻常的、通常是悲剧性的时刻,就是一个小人物由于种种偶然遭遇到了一个大明星,或者遭遇到了一个大人物,他个人的生活因此完全改变。但是这场改变并不是对等的,因为对于大人物来说,这只是他生活当中的一次偶遇或者一次插曲。当他离开这里的时候,一切像从未发生过,而小人物的命运却再难以被逆转。

这是我说花边新闻、社会新闻、娱乐新闻或者戏剧性的情节剧最热爱的这样的一种司空见惯的故事。但是这部电影则不同,在这部电影当中,所有我们刚才所描述的一切都发生了。但是发生着的这一切不仅改变了小人物马里奥。尽管像类似的故事的套路一样,他确实把小人物马里奥最终推向了一个悲剧性的终结,但是在整个影片的叙事系统当中,在影片的视觉呈现当中,在影片通过视觉语言所建立的这样的一个价值的表述和价值的系统当中,我们看到马里奥之死并非绝对意义上的悲剧。

好,我刚才说出了这个马里奥之死的时候,我真的对大家非常非常的抱歉,我真的第一次感到剧透是具有伦理上的非正义性的。因为这样的结局的出现是如此的突兀和猝不及防。而第一次观看这部电影的观众在这个时刻到来的时候,真的有一种心灵遭到重击和重创的这样的生命体验。所以我对大家感到抱歉,我只能祈祷你们在听这一讲之前已经看了这部电影。

这样的一个所谓小人物的命运被改变,因此遭遇到悲剧性结局的套路,在这部电影当中也没有被改变。可是把这个结局拿回到叙事总体、叙事整体当中去的时候,我们却不能简单地把这个结局判断为悲剧结局。因为它包含了小人物和大明星的生命,真正在思想、在信念、在历史选择的意义上的一次完全平等的相遇。它意味着小人物终于令大人物和他变换了位置,同时改变了大人物的、大明星的生活,而且这种改变是深刻的和内在的。所以我们也可以把这个故事称之为一个关于人与人之间的真诚,人与人之间的生命的,甚至夸张一点说灵魂的相遇的时刻。同时,它是一个盈溢着情感、饱含着温情的时刻。

而在我的观影经验当中,这部影片的第一次观看,我记得还是大荧幕上的观看,它就深深地打动了我,我很少被温情故事所感动。在我成长的那个年代,有一种你们看来也许很扭曲的、很病态的这样的一种文化,就是我们耻于做情感的流露,我们耻于做真诚状的自我表达,我们耻于表达我们也有柔软的地方,我们也会被柔软所打动。但是这部电影在第一次观影的时候,它不仅触动了我的柔软,它不仅打动了我,不仅以温情打动,并且唤起了我心里的温情,而且它让我不耻于去尝试跟大家分享这份温情。原因是在于它在这样的一个司空见惯的大明星与小人物的偶遇故事当中,在这样的一种平常的关于——现在我们可能会使用那个我并不喜欢的词叫“正能量”——充满正能量的对高尚的人性的展示当中,在这样的一种人与人之间的真诚和温情的故事当中,他同时向我们传递了一个时代,传递了一个时代的逻辑,传递了一个时代对于人类生命的改变。而这个时代本身正是由试图改变自己的生命,同时改变时代与社会的人们所创造出来的。

所以我说在这个故事当中,它不是一个单纯的人与人的相遇,灵魂与灵魂的相遇或者相撞,它也不是一个单纯的人与人之间的真诚最终创造出来的温情,而是在于它正是通过诺贝尔获奖诗人聂鲁达,著名的拉丁美洲的20世纪最伟大的歌手,与一个小渔村的被周围的人们所蔑视的,被周围的人们所视为不成器的、游手好闲的年轻人,这种不对等的关系的相遇当中,刚好传递了在20世纪曾经为成千上万人所分享的一种社会理想,不是单纯的政治理念意义上的社会民主,而是更多的作为乌托邦理念和乌托邦冲动的社会平等。

在诺贝尔获奖诗人,与一个半文盲的渔村的游手好闲的年轻人的相遇当中,在他们的交谈,在他们的分享,在他们对于语言、诗歌、隐喻的讨论当中,我们看到了这份平等。同时我们看到了那个旧有的故事套子当中的平等中的不平等,就是关于马里奥的怀念,马里奥的记忆和聂鲁达的消失无踪。他确实来信了,来信说把我的东西寄回来,他完全无视他曾经拥有的情感和他做出的承诺,但是最终这种不平等被结局所反转。

因为在整个的主体的故事情境当中,我们看到的是马里奥的十次的送信,然后马里奥经历的爱情的倾诉,马里奥的婚礼的聂鲁达的出席,我们看到了这一系列戏剧性的场景,这一系列的满载情感的表述。但是我们同时也看到了,在故事的主部过程当中,始终是聂鲁达在言说,聂鲁达在指点,聂鲁达在教诲,而马里奥在倾听,始终是聂鲁达作为中心、作为行动者,马里奥在追随。而到最后,马里奥用他的真诚,用他的爱,用他的行动,用他对自己生命的改变,使得聂鲁达成为了一个倾听者,聂鲁达成为了一个追随者。

我想看过这部电影的朋友不会忘记影片的最后的那个蒙太奇段落。在整个蒙太奇段落当中,充满了银幕空间的是马里奥满怀着真诚、满怀着深情为聂鲁达所捕捉到的小渔村的声音,由声音所形成的真切的、经常更为深刻地、更为无言地携带着我们的记忆,携带着篆刻到我们身体当中的这种生命的记忆的声音。而在这个声音当中包含了马里奥的行动,马里奥的改变,马里奥的抉择和马里奥最终尝试在公众场合,在公众聚会当中去朗读自己的诗。

所以我说这个故事深深地感动了我,并且让我不耻于去流露我所受到的感动,并且想跟大家分享这种感动的,是这个故事背后的时代的逻辑。一个今天被我们遗忘了的,被我们再度唾弃了的逻辑:关于平等的梦想,关于平等的追求,关于平等梦想的追求固然作为乌托邦冲动和乌托邦理念,但是它可以如此的真切地实现,实践在人与人之间,它造成了故事当中这个无限迷人的温情的场景。

这部电影是一部真正的有着双重主人公的电影,他是故事中的渔村的所谓游手好闲的、不成器的年轻人马里奥,他也是偶然地在政治流亡、在政治驱逐、在政治迫害当中寄居在这个小渔村的世界级的大诗人聂鲁达。故事集中在他们两个人的交流,那么必然地,是因为聂鲁达所改变了的马里奥的生命,但最后也是因马里奥而改变了的聂鲁达的内心。

那么我们延伸这样的一个讨论,我们会发现这部电影的另外一个译名,我想是一个台湾译名,跟“邮差”完全没有关系,它的名字叫做“事先张扬的求爱事件”。我相信这个译名参照了加西亚·马尔克斯,对吧,伟大的拉美作家的一部小说的名字,就是《一件事先张扬的谋杀案》。当然非常有意思的,这也是少数的外国文学作品曾经被改编为中国电影,那么就是李少红导演的《血色清晨》。那么为什么它叫“一件事先张扬的求爱事件”?这个翻译同时把故事的主部坐落到了马里奥身上,而且坐落到了在影片当中马里奥所经历的一次爱情。而在这个意义上说,这部电影原本应该是一个有着happy ending、有着大团圆结局的故事。因为面对突然遇到一个年轻美丽迷人的姑娘而坠入情网的时刻,相对于马里奥,这个为渔村的人们所不齿的年轻人来说,仍然会是不可能的爱情。它的最终的成就,经由了聂鲁达的帮助。

如果我们把这个爱情故事当作影片的主部的话,我们大概就会把聂鲁达当做一个叙事学所谓的施惠人。通俗流行语言当中所谓的“助攻”来予以讨论了。但是这样的一个叙述,并不能完全自足的是,正是在这个“事先张扬的求爱事件”的爱情线索当中,那么单纯、那么迷人、那么像童话又那么具有现实的质感的求爱事件,联系着聂鲁达,聂鲁达这个施惠人究竟以怎样的法宝,赐予马里奥,而使他的不可能的爱情得以成功,得以完满的呢?在影片中非常清晰,是诗。不仅是诗,不仅是诗歌,而且是对于诗歌的本体论的深刻理解,就是关于语言,关于隐喻,关于诗歌的媒介,以及诗歌的神秘和诗歌的魅力所在。

那么我为什么说到这个时候,我们就再度地不仅满怀温情地,也许眼里含着泪地沉溺在这样一个迷人的,一望而知小成本的小影片和小故事当中呢?是因为我们只需稍加回忆,在今天我们所置身的社会与现实当中,诗究竟占什么位置?诗还有没有可能再像影片当中,具有那样的一种魔法棒一样的神奇的力量?我们今天还能不能想象一个少女,因为她的求爱者开始读出诗句的时候,开始讨论诗的时候,就被震撼,就被迷住,望向他的眼中开始有了尊敬,有了爱慕,甚至有了崇拜。那么我在这儿讨论的并不仅仅是诗歌,对于诗歌这种最古老的艺术形态的社会态度,而是在于诗歌在影片当中所具有的那个特殊位置,准确地召唤出这个被我们遗忘、被我们葬埋的20世纪的历史。

在那个时刻,诗歌是变革世界的梦想、变革世界的信念,是利他主义的逻辑和原则,是深知自己渺小,但是仍然不惜以一己之身去承担社会的苦难,去承担历史责任的选择。正是这样的一个大背景,曾经赋予诗歌以那样神奇的、神秘的、崇高的位置。而今天当我们想到诗歌的时候,我们不仅饱含着功利主义者的、现实主义者的轻蔑,我们同时还会非常轻松的去引用诸如米兰昆德拉的句子,说曾经有那样一个时代,是“刽子手与抒情诗人联合统治的时代”,我们对那个时代的审判原本就包含了对诗歌的审判。

当我们引证米兰·昆德拉的这句话的时候,我们完全的忽略了米兰·昆德拉作为经历那个历史,参与那个历史,携带着伤痛,携带着伤口,携带着创伤,所言说的这样的故事。我们遗忘了那段历史,我们简单地站在胜利者的角度去反观的时候,我们审判诗歌,我们审判变革世界的梦想和冲动。我们忘记了,我们同时审判的是我们自己,同时审判的是我们的现实,同时拒绝的是我们的未来的可能性。

所以我说在这个意义上,诗歌在整个故事当中所居的那样的一种叙事功能的角色,再度把我们带回到一种特定的历史时刻,一种特定的回首历史、回眸历史、重新去触摸历史的内在在电影文本、又远远大于电影故事的这样的一种表述。而我说它会感动我,还在于今天整个世界都自觉不自觉地加入到一种想象自己能够分享和加盟胜利者,加盟强权者,加盟主流社会,去审判那个特殊年代的这样的阵营当中。而马西莫·特洛伊作为他的时代的成功者,却丝毫没有分享那个成功者阵营的逻辑,仍然饱含深情地、饱含勇气地、饱含真诚地,像故事中的马里奥一样,像故事中的聂鲁达一样,去穿过权力所制造的物障、制造的种种阻隔,深情地回望那个时代,同时为我们召唤那个时代,把那个时代带回到我们的银幕上。

所以在影片的最后段落当中,我们始料不及地遭遇到那个悲剧性的时刻,我们始料未及地在一场剧痛当中,几乎来不及自我抚慰,就必须再一次地跟进电影的故事的过程当中,我们第一次在影院、在环绕立体声的环境当中,听到了马里奥曾经深情地为聂鲁达所捕捉到的渔村的声音,同时我们听到了在聂鲁达的想象、在他人的告知当中,马里奥个人生命的那个转折的时刻和悲剧的时刻。在所有的这种声音当中,我们跟随着聂鲁达,我们认同聂鲁达把自己重新放置在倾听者和追随者的位置上。

好,在这个影片当中,戏剧性的场景,人物之间的关系,精彩的对白,截取了我们的注意力,但是同时大家可能会忽略了,却事实上也被它所捕捉了,正是影片当中电影语言的元素。准确地说,在这部电影当中非常突出的,首先是空间造型总谱在影片当中所传达、所携带的那个整体的力量,也就是说他对于影片外景的选择,美工师的工作,有效地使用电影语言,建构了一个特定的似乎远离尘世、似乎远离世界的这样的一个宁静的同时贫瘠的小渔村。正是这样的一种空间环境,在他们相遇之时已然携带着戏剧性,同时携带着我们未曾预期的或者难以预期的可能性。

进而在影片当中最强有力的,是场面调度的元素。 我好像已经跟大家谈过,就再重复一次,所谓的场面调度。所谓的场面调度,最早借自于戏剧理论或者戏剧实践的概念。在戏剧舞台上,场面调度指的是人物与人物之间、人物与道具之间的相对位移,这是舞台叙事、舞台表意的一个最基本的形态和手段。那么也正是在调度的意义上,那个肉身在场的演员才能够用他的身体传达表演之外的,或者作为表演的有机组成部分的重要的表意手段和表意信息。

场面调度是舞台语言,也是戏剧语言。那么电影从舞台艺术当中,从戏剧艺术当中借到了这个词,它给它赋予了一个全新的层面。在电影当中,不仅是一个画框内的人物与人物之间的相对位移、人物与道具之间的相对位移在表意,而且是摄影机与人物的相互关系、摄影机与人物的相对位移、摄影机在特定的空间当中运动同时形成它与画面中的人物的不同关系,是电影最基本的语言形态,最重要的语言形态,也是包含了电影语言最丰富的可能性的形态。

那么在这部电影当中,我们看到的正是十次送信,一场婚礼,在这样的一个戏剧性的段落和场景当中,最为微妙的、最为准确的、最为感人的表意,事实上不仅发生在两个人的动作、两个人的形体、两个人的对白当中,而且发生在摄影机与人物之间的相对位置,人物与人物在同一画框当中、在不同画框当中的相互关系和位置。那我们看到两个人逐渐走近的过程,是通过这样的一个场面调度的复沓和在每一次复沓当中的微妙的变化来传达的。

那么最后送别的场景是在影片当中第一次也是唯一一次对两个人完全地使用了对称的对切镜头。两个人以在完全对称的画框中的位置,以完全对等的景别,已经向我们展示了影片最终想传递的关于这段人与人之间温情故事的主题,就是平等的存在。平等这个理念,在电影语言当中,最终是以完全对称的对切镜头来视觉地、直观地传递给观众的。也可以说在电影的那个时刻,它更像是一种对于平等的期待,或者说是一种对于平等将以我们始料不及的方式到来的预告。

所以我说,这部影片它代表了我最喜欢的一种影片类型,就是不是为大资本,不是为奇观,不是为大明星所支撑的这样的一种电影表象;不是为工业系统,而是由人对于生命、对于世界、对于电影的爱,来支撑的作品。

那么最后还是想再一次提醒大家,如果你们看这部电影,如果你们再一次观看这部电影,请你们记住,这是特洛伊透过银幕,用他的声音,向我们送来的一声问候和一种召唤。

谢谢大家。

本篇影评摘自豆瓣时间《52倍人生——戴锦华大师电影课》

更多精彩解读,请戳

- 知道凯文科斯特纳的《邮差》,不知道意大利也拍过《邮差》;看过意大利的《邮差》,才知道它就是淘碟时时常从我手边流过的《事先张扬求爱事件》;通过《邮差》,知道了智利诗人聂鲁达,才想起艾青那首著名的《在智利的海岬上》正是献给他的。一连串惊奇的收获,衬托出我的无知,而无知使得收获那么的不期而至,令人欣喜。

《邮差》好美,美得纯粹而健康。寻觅想象出段被历史遗忘的小故事,勾勒几个简单的场景,睿智简洁的对话,再配上清美的音乐,意大利人(不过此片导演似乎来自英国?)总能这样信手拈来,展示出人性晶莹美好的一面。“你的笑容就像蝴蝶舞动双翼”,是比喻让邮差赢得了贝阿特丽采的芳心;“父亲忧愁的渔网和那教堂里哀伤的圣母……”,是比喻让邮差描绘出自己心爱的小岛。如果问聂鲁达究竟教会了邮差什么,那便是比喻,用比喻表达内心的感动,抒唱自然的华彩。是比喻让邮差的心灵变得丰富,发觉世界是如此的美妙……

福克纳说班吉闻到了阳光耀眼的冷的气味,巴尔扎克说伏盖太太的人品足以说明公寓的内容,正如公寓可以暗示她的人品,阿城说威尼斯两岸华丽的楼房像表情过多的女人。不用说诗歌,单是文学大师们这些行文间随意的比喻都让我拍案叫绝,愉悦不已。

可是同一天,我也在眉头紧锁地读着罗伯格里耶的《嫉妒》,读得咬牙切齿心中暗骂:“这是什么呀?这也叫小说?!”年前看格非的《小说叙事研究》,将其新小说分析得精彩纷呈,便有了阅读的冲动。待到真正拿起,才知晓为何格里耶会自嘲“文学界都知道我的名字,但却都不读我写的书了”。在我实在忍受不了他耐心计算香蕉林的数目和对蜈蚣喋喋不休的描述后,美美地进入了梦乡。一觉起来,竟奇迹般地将《嫉妒》翻完了,颇有成就感。回头想想,这部令人头疼的小说着实值得咀嚼,而它的干涩不忍卒读正来自于其憨实烦琐没有丝毫比喻的描述性语言。当然,这是格里耶刻意为之的小说策略,旨在挫败任何诗情画意的引入,同时断绝叙事性的吸引力。

让我感到惊异的是,格里耶在一段时间内无比憎恶和反对一切美丽的比喻。“一旦接受了这种以人易物的原则,我会进一步说到风景的悲戚,岩石的冷漠以及煤桶的愚昧无知。这些新的直喻并不能对我所观察的物件补充什么有分量的知识,物的世界倒会彻底被我的感情所浸透,以至它从此便可以容纳任何一种感情和任何一种特性。而我也会忘记,事实上感到悲哀或孤独的是我自己,而且只不过是我自己;我反而会把这些悲情性的因素看作物质世界的深刻的现实,看作惟一值得我注意的现实。”(《自然,人道主义,悲剧》)显然,格里耶要放逐比喻,是因为在他看来,世界已把人类放逐,卢卡奇所宣称的“伟大的叙事时代”早已过去,物化的世界里任何人格化的比喻都丧失了意义……

对于这样惊世骇俗的观念,学界自然莫衷一是。我无意也无力去评判它,只是在一日之内既欣赏了比喻的美妙又看到了对比喻无情的批判,大大的有趣。而从福柯到德里达再到格里耶,看法国人肆无忌惮地挑战权威,总有“于无声处听惊雷”的感觉,从大脑爽到脚趾。

一连串惊奇的收获,衬托出我的无知,而无知使得收获那么的不期而至。这大概就是读书与看碟的乐趣吧……