貘之歌(2024)

简介:

- 四个背景经历各不相同的年轻人在北京的一个出租屋里喝酒,但因为想法不一,互相有一些矛盾然后打了一架,警察介入,之后结束。

演员:

影评:

本文首发于公众号“太空胶囊Spacecraft”

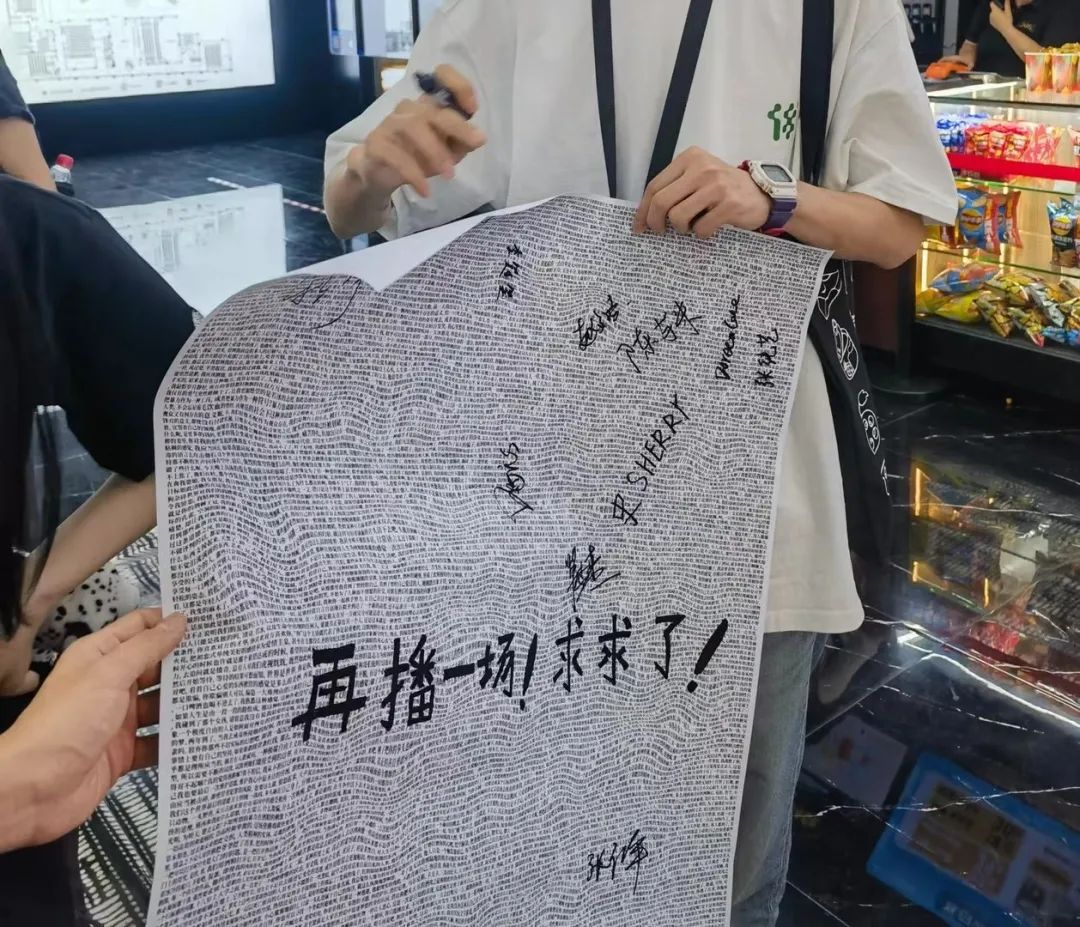

见到张帅的时候,他像是表演到高潮阶段的Hip-Hop歌手,就在刚才他谈下了一场《貘之歌》的加映。他激动的告诉我,要把晚上的放映做成一场狂欢,加映消息很快在影迷群扩散,几个小时之后他做到了。即使是在凌晨,近500人的影厅依然座无虚席。

有观众在豆瓣写道:“人生最难忘的院线体验。大款怒掏八千,午夜临时加映。导演拉了一车啤酒见人就发,全场近五百人在戏中国骂、戏外酒精的催化下进入迷乱状态。”

张帅比我设想的年轻,或者说他会是一直保持年轻的那种人,从他的作品中很容易得出这个观点。张帅1994年出生在陕西榆林,毕业于北京交通大学机械工程专业。《貘之歌》之前,他一直从事纪录片拍摄,同时在酒吧做运营。在他的YouTube和B站账号上,能看到他以年份区分的三部纪录片《北京部分地区部分青年生活观察报告》。

FIRST内部放映火爆之后,《貘之歌》被很多人误以为是竞赛单元,张帅得跟观众解释,是“产业放映”。通过和张帅的交谈,我们明白了《貘之歌》和年轻观众达成高度契合的原因。采访结束的时候,我提到稿件推送前会发给导演确认,张帅说:“没事,我不搞审查,你们推吧。”

项目黄了,我和老板就整天看电影

Spacecraft :为什么会一个机械工程专业转向做电影?

张帅:这个契机很奇怪。因为北交大是IPv6试点院校,有个很大的局域网,学校里边总有一些好哥哥在BBS里边疯狂搬运蓝光片源。我在老家也只有陕西八套(西部电影频道),只能在电视上看。对电影没有认知,不知道怎么回事。这些BBS上的片源,大学没什么事就下下来看。我住在下铺,戴上耳机拉个帘用电脑看,我是觉得挺舒服的。

毕业的时候我不知道要干嘛,倒没说非得干电影。只是觉得电影还行,能考虑考虑。学校招聘会上,铁路局和机械公司我都投了,只不过没选上。有个做屏幕的叫京东方,差点就被选上了。想来想去还是说做点喜欢的,就去做影视,有些小作坊他不会要求你有什么资历。最开始我在一家发行公司,17年那时候正好青春片特别火,他们要筹备一部2000万的电影,说是华谊和中影各投一半。我在公司里帮忙打杂做表格,每天各个组人来人往。突然有一天人都不来了,老板说这事黄了,慢慢人都走光了。然后,我就整天和老板看电影,他喜欢老港片,像是《跛豪》。我们一边看电影一边喝酒,他开始教我,给我说电影产业的事儿,不谈内容。中国的商业片哪部怎么着,出现了哪些黑马,电影怎么去发行和分账,每年有多少进口片,整天给我讲。我也不知道他为什么要给我讲这个,给我推荐书。过年回家后,春节我给他发消息:哥,我明年就不去了吧。

Spacecraft :但看电影和拍电影是两回事。

张帅:主要是钱吧。之前拍纪录片一个机器加一个麦克风就够了。我又是工科的,对影像这方面的技术很感兴趣。现在技术是有点过剩的,你在普通影院看到的都是1080的片,4K的会特殊标注,但现在这种小机器起步都是4K,可以拿去影院播了。所以独立制作、纪录片从技术层面上就可以很省钱。还有更省钱的。我喜欢手持,我所有的纪录片都是手持,所以不会有其他方面的需求。通过拍纪录片我认识了好多朋友,北京地下俱乐部玩摇滚的,大家都很支持,演员也就不花钱。我本来就是做后期的,就全包了。还有DCP,其实就是一个信息壁垒。外边找公司动不动好几千,其实你去哔哩哔哩搜一下,他就会教你怎么做,而且做出来是完全可以用的,就是压一个特殊格式而已。

Spacecraft :工科生对于节奏的把控,这一点在《貘之歌》中有体现吗?

张帅:我觉得工科思维体现在故事结构上。我有画图,它是一个环形的嵌套结构,有对每层时空的介绍,两层环形中间用那个“飞起来”给他打通一下。主要参考了略萨《酒吧长谈》的“对话波”叙事风格,在段落里边会用得到,就是从这个人引到下一个人这样往下走。整体的几层时空是学《穆赫兰道》,我特别喜欢大卫·林奇。

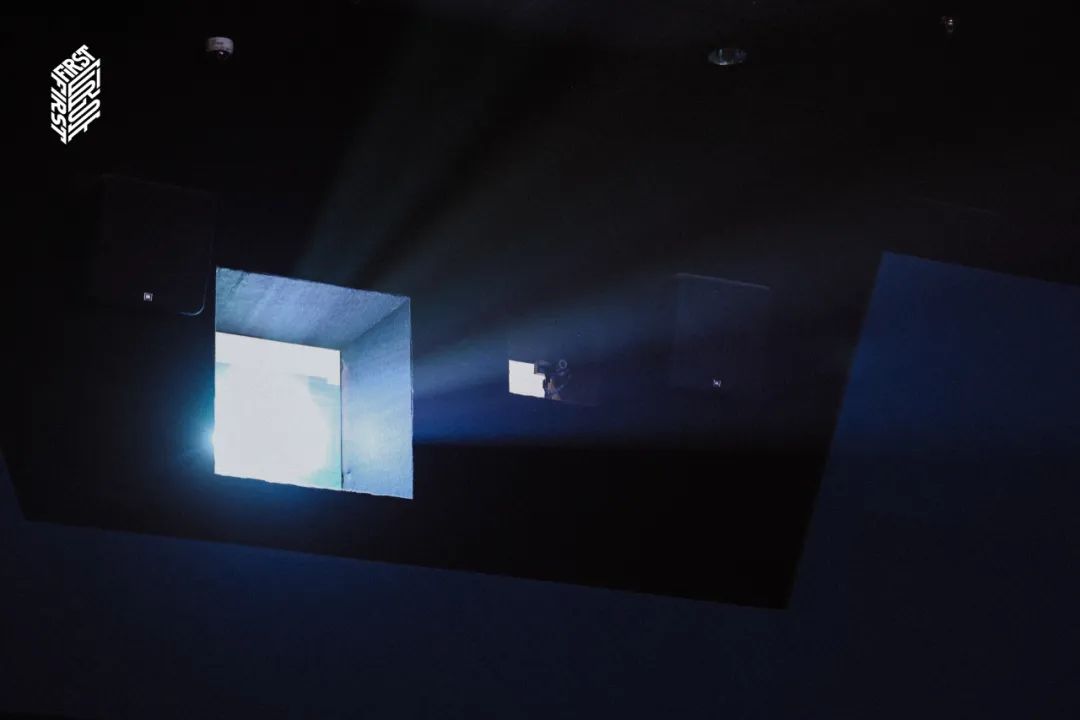

导演手稿 |《貘之歌》

导演手稿 |《貘之歌》我们拍一部50年后的电影

Spacecraft :在做《貘之歌》的时候有没有什么参考?相比你做纪录片它有着更强的风格。张帅:其实我做纪录片一直挺注重形式的。我开始拍纪录片的时候,受日本导演想田和弘(《牡蛎工场》)、小田香影响,还有《利维坦》的导演吕西安(Lucien Castaing-Taylor),他有个新片叫《人体结构》。虽然我也在拍一些人、一些事儿,但我还是想做形式的探索。我的三部纪录片,第一部想要一种夏天漂浮的感觉,第二部想要冷一点、坚硬一点,第三部我就想要那种末日狂欢的感觉。每部都是不同的。我喜欢形式上玩一些花活,我特喜欢叠化。当初有个老师教我剪辑,她说你千万别用叠化,这手法特土。你知道人都比较叛逆,他不让我用,我就狂用,我巨喜欢。

说回现在这个片,我也是在做一个技术上的探索。我现在比较喜欢一种音乐叫Psy-Trance(迷幻出神),不知道你们听过Techno(科技舞曲)吗?就是在80-90bpm那种。我们可以听一下,你们必须要有直观的感受才知道为什么要这样做(说着他从歌单里找出一首《A MESSAGE TO AUREA》),大概是这个速度,然后鼓可以再密一点,密到鼓点已经连在一起了,这就叫Psy-Trance。汤浅政明的动画会用一些这样的,动画公司TRIGGER有些特别黄暴的漫画里边也会有,速度很快的。

我在拍纪录片的时候,想追求艺术一点的、慢一点的、镜头长一点的,之后我就想做得快一点,越快越好。这个是送去鹿特丹的预告(如下),是我接下来这几年想做的东西的感觉,我喜欢这种速度感。给我们做配乐的就是做 Psy-Trance的,我当初给他承诺的是这个肯定非常快。我们拍一部 50 年后的电影,你给我做点 50 年后的音乐,他说没问题。但是我们剪了几版送到他那他都不满意,都说太慢了。

元电影

Spacecraft :《貘之歌》中的元电影结构,在电影中把摄制现场暴露出来,怎么考虑加这个进去的?

张帅:最重要的一段是那个女生在浴室里被强暴,那场戏后面给她抽出来了,因为当时女演员看了之后觉得不舒服,觉得对女性不友好。我们又拍了一遍,结果效果更差,最后还是用了这个。我们想办法去解决这种不适,最后就想到了这个,多拍了几秒,会把那个感觉减轻很多。这一块的元电影主要是为了解决问题。

Spacecraft :其他的是在剧本写的时候已经有了吗?

张帅:整个结构上之前就有的。中间他们在小饭馆吃饭,突然咔一下,都是随机的,我就是觉得好笑。我自己很注重直觉的感知。

Spacecraft :那这种直觉会贯彻到你以后整个创作,还是也会为了上院线做一点改变?

张帅:不知道,这涉及到我的发展了,我现在很难,欠很多钱。我在一个酒吧做运营,每个月赚六七千块钱,钱也还不完。我这次来,说我这个片能卖了就可以回去给老板说,哥们发了,对,不干了。卖不了的话就只能继续打工了。等把现在欠的债还完之后可能会去再拍一点纪录片,纪录片轻松一点。

灵感来自于沮丧

Spacecraft :《貘之歌》从筹备到拍摄花了多长时间?张帅:我们在22年夏天写的剧本,一个月就写完了,23年年末又拉出来。连拍带筹备应该有两个月的时间,前期我又修改了一版剧本,加起来就三个月,只是中间的跨度有两年。这两年正好在疫情期间,那个时候的情绪就是剧本里的情绪,但之后有点不一样了,因为在23年解封之后大家的精气神又回来了一点,所以觉得之前写的比较负能量的东西可能不合适了。也没说放弃吧,就是搁置。等到23年年底,发现整个世界形势的改变,好像又很符合当初写的那个东西的气质,我觉得那可以把它执行一下。开拍前筹备了半个月左右,读剧本、改剧本,拍的话本来是一个月,但中间赶上圣诞和元旦,一共拍了有21天。

Spacecraft:《貘之歌》的制作成本大概有多少,我看完成度非常高。

张帅:硬支出可能七八万,我没具体算。但你得把人算进去,比如说导演费、摄影费、演员费,这些加起来大概 100 万左右。

Spacecraft :内部放映完之后,观众讨论最多的就是学历和身份的反差。这种对比你是怎么考虑的?张帅:这个首先是确有其事。比如北大医学实习生,还有这个架也是真打,都是真事。生活中的事你放到电影里都不用去设计它的结构,自然存在那个对照。

Spacecraft :所以通过这个影片更多是想表达自己的一种态度。

张帅:主要还是结构和感觉,就算现在把这些内容替换了,这个形式还是成立的。内容也只是我们那段时期的一个想法而已。我们在剧作上也是先有结构,后有内容。

Spacecraft :你刚才说到这种真实素材在电影中占比有多少?

张帅:90%,大部分都是真实的,可能结构上需要过渡一下的时候得编一段。大块大块的真实,中间有些小情节可能是假的。

拍《貘之歌》是在较劲

Spacecraft :做台词的时候有考虑观众的接受度吗?

张帅:不会考虑,我确实没有那么大追求。这些年周围有些人在拍电影,做剧情片,我老是在做纪录片,他们虽然表面上不说,但我能感觉到他们有点瞧不上纪录片。我说剧情片没什么,我随意拍一个秒杀你,屌什么呢?我觉得这是一种良性的较劲。

Spacecraft :你之前做纪录片,到开始做剧情片的时候变得很风格化,为什么有这么大的一个转变?

张帅:纪录片肯定是对影像层面探索走得最远的一个形式,柏林和鹿特丹都取消了剧情和纪录的分类。我的剧情片和纪录片内核其实是一样的。只不过我可能想和别人较劲,整一个比较吸引眼球的形式。我看到有个影评人,他说这个片很谄媚,我觉得确实是。哥们就是要给你们秀一下,我觉得有点虚荣心在。

Spacecraft :哪你们在制作的时候对年轻观众有特别考量吗?

张帅:没有,因为我写的那些事儿,那些感觉就是我在他们这个年纪的东西。那我如果现在是个志愿者,我看到这样的片我也会有那样的反应。没有特意去做,因为太高深的我也做不了,我倒想弄点那种,像我喜欢的林奇的片。我最近比较喜欢潘佩罗小组(El Pampero Cine)的片。那种比较小众的文学性,深度我达不到,我能达到的也就是这种,有内容输出的话也就能输出到这了,再高我也上不去了。做纪录片的话在内容方面我可以不太重视,更重视形式、感觉、道德,去探索电影理论层面的一些东西。比如吕西安的《食人录》在这方面就做得很好。

Spacecraft :见到你之前我以为你年龄会更大一些,因为年龄更大的话如果拍这样一部受众是年轻群体的影片,中间必然要弥合一些自己经验之外的东西。但是我发现你对音乐的热爱,你的状态与《貘之歌》是一体的,这个电影它有你很深的个人印记,它和年轻观众达到这样的一种高度契合是自然的。

张帅:对啊,所以你可以给影评人说我不是谄媚,我是虚荣而已。

Spacecraft:我看到电影当中很多的场景都发生在酒吧和饭馆,有很多酒桌上的戏,这和你在酒吧工作有没有关系?

张帅:肯定的,除了酒吧的工作,我也经常喝酒。我日常生活就是那些,其他的我也拍不了。他说的谄媚,我觉得就是说我较劲那个地方,好像我要做一只华丽的孔雀,那种华丽的东西,内容也不差了,我要给你看有点在秀个什么东西的那个意思,这点确实是有点谄媚的,我觉得他分析的是对的。

之前想做一个中国的DKFM,但失败了

Spacecraft :我发现你对音乐很了解。

张帅:我是资深音乐爱好者,之前特别喜欢Shoegaze(“盯鞋”,自赏音乐)。你知道有个全世界最大的电台就是播Shoegaze和Dream Pop(梦幻流行,摇滚乐流派之一)的,叫DKFM。我之前想做一个中国的DKFM,但失败了。Shoegaze这个音乐是摇滚乐分出来的,因为有的摇滚乐开始加合成器,有一帮人喜欢琢磨这个东西。Shoegaze演出,一个吉他手底下一大堆效果器踩来踩去,他们的目标是制造一个音墙。这种这类音乐又直接启发了后朋克和后摇,它是很中兴的一个音乐形式。我想在这个影片里边呈现出来这种音乐。《貘之歌》里有首歌来自那个 MBV(My Bloody Valentine,我的血腥情人节),英国最棒的自赏乐队,所有音乐榜单上你要提到自赏他们肯定是第一名。电影里的“桃子”我给他的设定是之前做音乐的,也是真实存在的。很早之前北京有个乐队叫OBS(Ourself Beside Me),是兵马司厂牌早期的乐队。他们有个贝斯手叫杨帆,现在给一些音乐人做制作,我们一个编剧认识她,可能有一些情节借鉴了一下。

Spacecraft :你刚才提到《貘之歌》受拉美作家马里奥·略萨的启发,还有其他喜欢的导演和作家吗?

张帅:我刚提了很多次的大卫·林奇,现在还有潘佩罗小组的马里亚诺·利纳斯(Mariano Llinás),他的《花》有13个小时。阅读的话主要是日本的和拉美作家,近年来会看一些美国小说,像托马斯·品钦的《万有引力之虹》。去年我在拍片的时候一直在看大卫·福斯特·华莱士《无尽的玩笑》。在影片里边我也拍到了一个“无尽的玩笑”。但你得去读,读完就知道了。那书挺厚的,挺麻烦的。

能有一个正式的世界首映

Spacecraft :有没有想过这样的表达会带来一定的审查难度?

张帅:这是我们在写剧本的时候整天讨论的一个问题。我发现年轻创作者无论是有海外背景,或者是在国内(受教育)都会考虑这个问题。是否敏感?是否能过审?我觉得这可能真的被洗脑了,那个东西(自我审查)你不敢想。他这么多年一直给你规训,你到最后就不会去想(触碰)那个东西了。我们在写的时候我就反复强调,你写这个最后怎么拍人家都不会让你播。我说你别这样,其他的事你交给我就好。其实一开始没打算上映。

Spacecraft :后续这个影片准备怎么发行?

张帅:我现在的打算是最好有一个海外的出品方,就算是一个国外的电影,再走海外的电影节,能有一个正式的世界首映。之后再播出来,大家去网上看什么的都行。

Spacecraft :你的片子语速特别快,如果走海外发行的话,会不会担心有阅读障碍?

张帅:以我的观影经验,国外有些话唠片语速也特别快,我觉得翻译用心一点就没问题。可能语言上的那些幽默,不是母语你无论怎么翻都会有折损的,那没关系,折损一点也不妨碍交流。我觉得我们有一个误解,总觉得外国人对中文的理解感觉是一帮傻老外,别这么想人家,老外很聪明的好吗?

我觉得FIRST影展太牛逼了

Spacecraft :来FIRST还看了其他什么影片吗?觉得怎么样?

张帅:看了南鑫的《永乐宫》,我觉得很好。有点像《我们善熙》,一个女人和三个男人之间骗来骗去。

Spacecraft :对于FIRST这次感觉怎么样?

张帅:我觉得他们影展工作做得太好了。这是我第一次来电影节,我在产业方映板块,它有一些老板、投资人让你见面,之后又有1V1洽谈。他们很用力地推着你,让你必须把自己的项目推出去,人家工作已经都做到了,哥们太牛逼了。人家志愿者都很认真,很努力,他们每天都睡很少,因为我和他们交流很多。主办方在国内这个环境,他们努力地让能放一场是一场。

注:

1.潘佩罗小组(El Pampero Cine)是阿根廷的一个电影创作组织,由导演马里亚诺·利纳斯、劳拉·西塔雷拉、奥古斯丁·门迪拉哈祖和阿列霍·莫吉兰斯基四人于2002年共同创立。潘佩罗小组的电影以其独特的结构和叙事方式而闻名。他们拒绝申请和接受国家电影局的资金,而是选择通过自主筹集资金的方式来保持其独立性。他们不再根据某一个人创作的剧本构建电影的结构和叙事,而是寻求常规运作之外的电影创作方式。他们强调“体验派”的创作理念,将当下的经历和感受融入电影创作中,通过改造和应用这些元素来构建出不同的电影叙事。

2.DKFM:

3.开头所引来自豆瓣网友@眼睛瞪得像铜铃 。

怎么会有人不喜欢这部电影,那些中途离场的,你们是傻逼吗,被你连续舔了一周的姑娘刚刚突然大发善心,给了你一个广场上banban的邀约?那里的酒精确实很好,如果映后走的,我都可以理解,确实有太多的干扰因素,比如南鑫的红T穴,确实很伤眼睛。

要么你就别来,凌晨12点,排了半个小时的队,西宁,现在你他妈又不用去赶地铁。我朋友圈要是离场的,请拉黑我,你不是我的朋友,被那个电审故字的片头耗费了几十年,干懵逼了吗。后疫情时代,我最喜欢的当代题材电影,对,没有之一。

只看15分钟,就会爱上它,对,15分钟,一个短片的体量。导演,谢谢你。“无尿点”,好久没有过的体验,回来了,全部都回来了。

另外,那个接受导演邀约带酒来的哥们,中间,在电影院被抬出去的那个哥们,我羡慕你,爱了。导演你说的对,我不喜欢被那些虚无缥缈的东西束缚。

除了电影本身,还有first的观众氛围感确实给足了,你们是有人情味的。

很敢,敢到看完影片后的现场,我不敢表达,真的好害怕带酒观影的同类们会把我打死。我似乎必须有某种认同才能在这个环境里活着,我反观此刻的自己,这样的活着窝囊吗?好像我这样活着很久了。其实,很感谢导演的勇敢,勇敢的说出了太多我们憋了很久的话,那种对现实的愤怒,对那种无力的彻底的撕破,没有办法,我们现在好像只能如同电影里一样,用这种陀思妥耶夫斯基式的内心深处的自我剖析去对抗。但片子的城中村里,那些寒冷的冬夜骑行的外卖骑手,好像也是这糟透了的生活中的一种勇敢。愿我们都可以狠狠的盯着这个世界活下去。

“彼岸属于神明或野蛮人。”

二刷《貘之歌》。第一遍看就大为震撼,在小红书上给人评论称之为“中国版戏梦巴黎”;再看一遍好像能够看到更多东西,我需要再看再看再看!

内心独白式的台词紧锣密鼓地穿透耳膜,敲击人们早已被规训得快要固化的理性形态,每一句话背后的含义值得深思。陈述、陈述、再陈述,质疑、质疑、再质疑——细腻的、琐碎的、真实的、大胆的表达,诉说着“真相”。

“真相”是什么?究竟是谁掌握由千万种“真相”构成的真理?不是翘首的权贵地主、不是印刷的书本文字、不是单纯的理性运作、不是任何其他人的言语,每个具体的人才是“真相”,没有人可以掌握真理,如陈嘉映老师所说是真理掌握我们。瞥见后现代社会人对自己情绪内心更敏锐的感知,却又无法解释某种与现实无法达成和解的绝望,是个体的困境,也是时代的困境。

我没有窥见理想主义的堕落,它让我们愿意去看见、接纳各种各样真实的人与真实的世界。酒精与脏话必然是堕落吗?或许只是温和又文明的借以自我消解的武器。我以为酒精进入影院是解放,可是映后的某些声音真的太难受了,真想怒吼一声看不懂就赶紧走吧。不过忽然不知道看不懂的人究竟是不幸还是太幸运?也许有一天终将会再看。

貘,祥瑞或破碎,现实或梦境,一念之差。请在生命经验中流动吧,我的主人。

昼信摇滚,夜信电影!我找到了我缺失的东西,在《貘之歌》。

太爱导演!!!