美国,美国 America, America(1963)

简介:

- 时代背景是十九世纪末的土耳其,年轻的希腊男孩在康士坦丁堡为富商辛勤工作,但生活却充满了难堪与迫害。当他知道美国这块梦幻中的乐土之后,便千里迢迢移民美国追寻梦想。

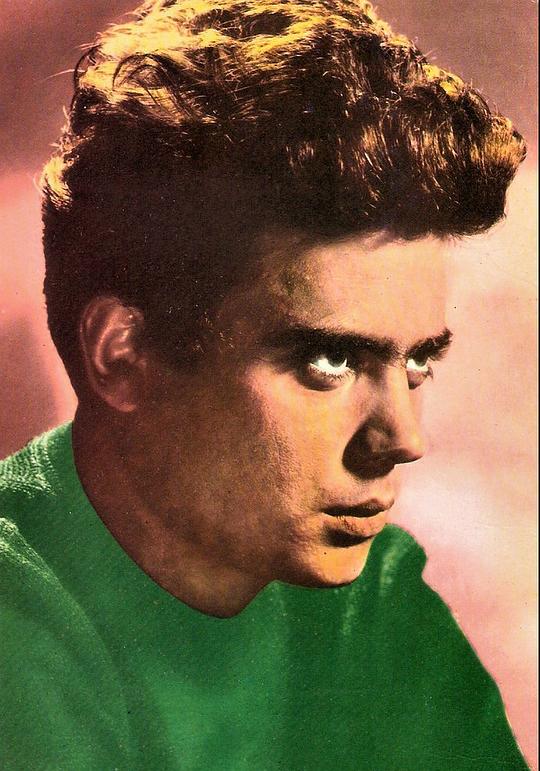

演员:

影评:

在《美国,美国》中,每一个段落都有自己的地理学,社会学,心理学,调性和服从前一动作并可能引发下一个动作的情境,这个动作每次通过渗透和爆发,甚至终极爆发,把主人公带到下一个情境中。

盗窃者,娼妓,杀人犯,未婚夫,叛徒,主人公经历的这些段落,这些段落都被包容在一个无处不在的整点中,即出逃海牙去纽约。

作为整点的容体,将主人公神圣化,至少为他洗脱他必须在这儿或那儿的一切罪名:他是外在的亵渎者,但他拯救了自己内在的尊严,内心的纯洁和家庭的未来。

他不是要得到平静。这是该隐的世界,这是该隐的符号,该隐不懂的平静,但他将无辜与有罪,无耻和尊严融合在臆症和神经官能症中:在这样或者那样局部情境中属于卑鄙的东西也是这个完整大情境树立大英雄主义,为此必须付诸代价。

这个主题永远存在于美国电影以及其他宗教和世俗观念之中。但现在大变化最重要的是,该隐变成了现实主义的。

卡赞的神奇之处,是美国梦与动作——影像一起强化的方式。美国梦越来越被强调成一个梦,仅仅是一个与事实向左的梦。但它从中得到一种力量的增强,因为它现在容纳着一些像背叛和告密这样的动作(在福特眼里,这些行为都是梦想功能要清除的东西)。

准确来讲,在战后,即美国梦倒塌和动作——影像进入决定性危急之际,我们已经看到,梦想正是这个时刻找到了它最令人厌恶的形式,动作找到了它的暴力,最爆炸性的模式。

这是动作电影的巅峰时期,尽管人们仍然在拍摄次类型影片。

男主坚定地想要移民美国,是由于对现实环境的反抗。而反抗意识的萌芽,首先是来源于那个在统治者土耳其人眼中永远不懂驯服的亚美尼亚人,而作为一个被驯服的希腊人的他目睹了亚美尼亚人被无辜地屠杀。从这个事件上,他知道了奴役带来的可怕灾难。他从父亲和祖母的身上,更坚定了自己移民美国的信念。最终在父亲的推动下,他走出了移民美国的第一步。

男主之后的遭遇,是一个充满奴役和不公的社会中可能面临的最正常的后果。他先是被渡夫抢劫,而后被一个以为是正义勇士的土耳其人洗劫一空,在这段经历身上他明白了反抗的必要性以及所需要付出的代价有多么严重,当他来到君士坦丁堡时已经奄奄一息了。

当在码头上做苦力时,他从一名长者的同事口中明白了一个人生的道理:作为底层出身的他,想要获得财富只有两个途径,第一是把财富抢过来,第二是把财富娶过来。他用九个月拼了命的苦力遭遇深深相信了这个真理一样的人生哲理。于是他选择了第二个方式。可仅剩的良知让他最终选择了第二个方式中对别人伤害最小的方式:他选择当一个贵妇美国人的情人,而不愿意娶下一个有钱生意人的女儿,即使那个女人是多么真心地爱他。

眼看美国就在眼前,可他和美国贵妇人的秘密被发现,他将面临被遣返的危险,是否一切都会称为一场空?关于这个结局导演用一个相对戏剧化的方式处理:一个曾经接受他帮助的移民者,他知道了自己的美国梦依然遥远时,他为了感恩而牺牲了自己,以成全男主。这个影片高潮情节的处理,是导演对爱的理想,也是导演对爱的价值观——爱人者,也将得到他人的爱!即使现实可能是冰冷冷的出卖和伤害。

到了美国的他,成功地把家人相继也带了过来,除了他的父亲。我想,是因为他的父亲需要赎罪,他父亲要向先祖赎罪。

这个家族的命运被改写了,而改写这个家族命运的条件就是自由。导演是不是就是这个家族的后代?是的,影片一开场就提到:这是一个关于他的伯父和祖父的故事。

整部片就是一部历尽艰险死里逃生不择手段甚至放弃荣华而一心赴美的奋斗史。片名连喊两声美国、最后在自由女神像前亲吻土地,这样子表忠心会不会太谄媚了?其实这个问题导演自己也怀疑过,但最终选择听从内心的召唤。你可能诧异美帝也有被洗脑成这样的,这就不得不说起导演卡赞的经历。希腊裔的他四岁时随母亲从土耳其来到美国,那一年是1913年。之后的事我们都知道:一年后一战爆发,奥斯曼帝国加入同盟国阵营,付出了近百万军队阵亡的代价;几乎同时,土耳其国内开始对希腊人和亚美尼亚人进行种族清洗,数百万平民遇害。所以卡赞一家真正曾与死神擦肩而过,而本片讲述的正是他大伯在19世纪末的真实遭遇。当时土耳其境内的基督徒们都是以二等公民的身份苟活着,财物、权力、乃至生命都无从保障。年纪轻轻的大伯在目睹了针对亚美尼亚人的哈米德大屠杀后决心逃离。与片中一样,祖父将全部家当连同全村人的希望都给了他,但他(不争气的)还没到达目的地就把钱弄没了。总之,没有那种国仇家恨灭顶之灾,我们恐怕也很难理解那种挣脱苦海死灰复燃的狂喜。何况,百年前的美国确实是全世界向往自由平等的人们的灯塔。难怪卡赞说,本片是他最喜欢的作品,也是最私人的(他实际是先写了小说再拍成电影)。强的是人家一边拍自己的家事自high,一边顺手拿下奥斯卡提名三连(最佳影片、最佳导演、最佳编剧)以及金球奖最佳导演。

- 他说:“我也有一段倒霉的时光,那就是当我软弱时,当我有人性的时候。人性的代价太重了,很少人能负担的起。”他的父亲把全部家当给了他,让他从这个小家乡到大城市去做生意,之后把家人接过去。他那一意孤行,男权霸权的父亲,寄于他的长子最大的期望。可他是什么?一个不可信赖的人,一个固执又不切实际的希腊青年。一路上他多次被打劫,被凌辱,最后到分文不剩。法官和恶人瓜分了他带上的全家人的所有的钱财。那时候他只有哭和沉默,除此之外他和一只鸭子没什么不同,都是任人宰割,不反抗,想杀了他就像杀一只鸡。之后他在伊斯坦堡干苦力只为了买一张去美国的船票,他吃垃圾堆里的东西,和狗抢食,只是为了省钱不花钱,却被妓女打劫的分文不剩。后来他失掉人性去骗婚,娶了富人的女儿,爱他的女人,他吐露真言后,抛下了她,终于买到了去美国的船票。这段时间他过着富裕的生活,没有儿子的富商承诺他们只要生二个儿子就把全部家产和生意转手给他。可是他是个死心眼,最终只是拿了110磅买了一张三等船票。他讨好美国女人,去当男妓,只是因为她是个美国女人。他这个败家子把全家的钱弄丢,用苦难折磨自我。好好的富贵日子他不过,一心想着那不切实际的美国梦。美国和土耳其没什么不同,都是穷人的地狱,富人的天堂。伊斯兰教的男权与虚伪,土耳其人的野蛮与横行霸道只让他一心想离开这里,他把美国幻想成天堂。放着金龟婿不当,非要去美国给美国人擦皮鞋。这里我想到了陀思妥耶夫斯基的那话:“一个人,无论他是何许人,都喜欢照自己希望的那样去行动,而绝不是按照理智和利益的吩咐去行动;他想要的可能违反自己的利益。自身的、随意的、自由的意志,有时候甚至达到疯狂的想象——人需要的只是一种独立的意愿,而无论这一独立性的代价多高,无论这一独立性会导致什么结果。”最终若不是那个他曾经救助几次的朋友用自杀相助,希腊青年因为打人就会被遣返,而那个自杀的男孩儿是最可怜的,一路奔波,像个乞丐,流浪汉,流放者,最终到达美国,可是却是一身病,命不久矣,还没踏上美利坚共和国的土地,生命就结束。他死在美国的大海中,是不是美国的海水也比故乡的甜?真是讽刺,是不是美国的大粪也是香的?希腊人顶替了自杀伙伴的身份,顺利通过签证,他得到一个新的美国名字JOE,获得了新生,快乐的在美国当擦皮鞋。穷人是无知的,所以他们也将永远的无所畏惧。没有什么能阻挡他们;没有饭,他们可以吃垃圾;为了生存他们可以干任何肮脏劳苦的活儿。

导演还是赞美了美国,在美国擦皮鞋都要好过在土耳其当富商。人的信念的不同,毕竟美国在电影里向往着自由和新的开始,人们为了得到自由而头破血流也是再所不惜的。。片子拍的好像意大利新现实主义,有费里尼和安哲罗普洛斯 的感觉。