小家伙 Айка(2018)

又名: 我的小人物 / Мой маленький / My Little One / The Little One / Ayka

导演: 谢尔盖·德瓦茨沃伊

编剧: 谢尔盖·德瓦茨沃伊 根纳季·奥斯特罗夫斯基

主演: 萨梅尔·叶斯利亚莫娃 Sergey Mazur Zhipara Abdilaeva David Alaverdyan Slava Agashkin Andrey Kolyadov Azamat Satimbaev Nurzhamal Mamadalieva Nurzhan Kunnozarova Galina Kravets Kenzhebek Karybaev 阿斯卡特·库钦希列科夫 Umida Serozhova Anastasia Marchuk Larisa Firsova Natalja Titorenko Semyk 亚历山德·兹拉托波尔斯基 Irina Balkizova Valentina Dumanova

类型: 剧情

制片国家/地区: 俄罗斯 德国 波兰 中国大陆 法国 哈萨克斯坦

上映日期: 2018-05-18(戛纳电影节)

片长: 100分钟 IMDb: tt8305116 豆瓣评分:7.5 下载地址:迅雷下载

简介:

- 影片讲述一名叫Ayka的年轻女工诞下、抛弃并最终试图找回自己孩子的故事。影片关注亚洲女性在莫斯科的生存处境,紧密跟随Ayka的脚 步,透过她的生活轨迹勾勒出作为群体的中亚人民面临的现实问题。

演员:

影评:

刚看完深夜场,非常之好看,然后导演和女主居然都出现惹。直接进入问答互动环节。

一、关于导演为什么要拍这样一个故事?

导演在新闻中看到每年在莫斯科的产房有大约150名婴儿被抛弃。而遗弃他们的母亲都是非法移民。他感到困惑,因为自己作为一名哈萨克斯坦人,很清楚亚洲的女性不会轻易放弃自己的孩子。

他想通过拍摄影片来明白,为什么会有这么多的母亲做出这样的选择。

至于这部电影到底拍了什么,首先,它是关于人的故事。

其次,它是关于女人的电影,一开始在拍摄过程中,导演对于女性的心理和生理都有太多不了解的地方,他曾觉得这部电影太难,应该由女导演来拍。因为有太多细节,关于妊辰、生产、流血、胀奶、疼痛。他无法体会。

所以导演不断学习,向生产过的女人或者是妇产科的医生了解每一个细节。导演说:“最终我变成她。”

二、关于电影镜头语言的选取。

这是一个女人的故事。可是,她不说话,她藏起孩子,藏起自己,藏起自己的故事。所以要怎么讲她的故事。就必须通过特定的镜头语言。

导演意识到镜头要离她特别近,让她面上的表情,她眼中的光来讲述故事。对于观众来说,太近的镜头,也许并不美,甚至有点另人不安。但这是真实的。另外是对于手持镜头的采用,这也是为了表现第一人称视觉。

因此,这部电影不止是社会,也是心理的。

至于外景,导演也致力于表现真实的冬日莫斯科。六年间,拍摄组等着莫斯科下大雪。期间有三年竟然片雪未下。外景用胶片,也没有群众演员,而是实际拍摄街上的人。

三、关于影片隐含意义或象征手法。(原问题是,片中时而把女主角从底层社会中抽离出来,让她瞥见光鲜亮丽的上层女子,这有何含义?)

导演说,首先,拍摄电影就需要丰富的信息与形象,至于是否有任何象征,我们不应该限定。在其他地区放映也有人问过,关于阶级对比甚至使用动物的符号象征。其实只有在不限定的情况下,才可以让观众自己解读,如果我们用很特定的符号,那就缩窄了意思。

但是莫斯科的现状也是世界上很多城市的现状,我们在各地放映,观众都能有所共鸣。每个城市都有贫富分化;而每座城市,只要它越大,就有越多的人孤独。

如果这个影片中有什么东西是最重要的符号,那就是那个婴儿。因为在这座大大的城市里,一名小小女子只能像一头野兽一样。在电影伊始,她只为了钱,为了逃跑,为了自己不断地进攻或咆哮,甚至丢下了自己的孩子。可在影片最后,她抱起孩子喂奶,终于流下眼泪,象征着她从动物变回了人。Ayka在这座孤独的城市中找回了自己,找到了一个只属于她、只依赖她的小生命。她重新获得了情绪,而不再孤独;他也重新获得勇气,会为这个孩子而战;同时她也明白,周围的世界困难重重,她才潸然泪下。

四、表演这个角色最难的是什么?

女主说自己没有过孩子,所以一开始并不能理解生过孩子的苦以及心理,在这方面进行了很长时间的研究,向很多生产过的女性讨教。

同时这部电影断断续续拍了6年。期间,女主没有接其他的角色,而是一直保持这个形象与这样的心理状态,这也是一大难点。

看死君:平遥电影展第一天,终于看到了期待已久的戛纳获奖影片《小家伙》。十月的清晨,有些冷。在看《小家伙》的时候,那种发肤的寒冷更是蔓延进了心里,我相信每一位观众都能感同身受。

电影里的莫斯科,正遭受着大雪的侵袭;同样,也侵袭着女主角Ayka的生活。影片从开始到结尾,镜头几乎没有离开过女主。这种“压迫式”的跟随,将所有观众彻底裹挟其中,与女主共同经历。困苦、无助、绝望,足以所有最丧的词汇来形容,丝毫不过分。

也许很多影迷会觉得,这部电影是一次用力的“卖惨”;但在我看来,这更是一次顽强的自我救赎。影片在哭声中落下帷幕,开放式结局,不知道母亲和孩子的命运最终将会如何。而从表演层面来看,女主角萨玛尔·叶斯利亚莫娃的这座戛纳影后奖杯的确是实至名归。

作为哈萨克斯坦女演员,萨玛尔·叶斯利亚莫娃这场令人震惊的表演,无疑是教科书级别的。影片中的她,艰难地面临着分娩、无业、负债、居无定所等生存困境。然而,在这地狱般的生活面前,她并没有彻底放弃自己。她总是喘着粗气在大雪中往返奔走,为自己哪怕多赚一线生机。如果要用一个词来形容,那便是“生命力”。

在《小家伙》之后,萨玛尔·叶斯利亚莫娃还刚刚拍完了市山尚三的新片,名为《盗马贼》,与她出演对手戏的是日本演员森山未来,着实令人期待。此外,我们还得知她很喜欢阮玲玉主演的早期中国默片《神女》,她也很喜欢王家卫导演的电影,曾因为《花样年华》而喜欢上了旗袍。

无论如何,期待萨玛尔·叶斯利亚莫娃在荣获戛纳最佳女演员之后,未来还能为我们带来更动人的神级表演。

在观看《小家伙》之前,我本以为全片最大的亮点便是女主角的演技,剧作上可能并没有什么太大的惊喜。但事实上,《小家伙》的剧作比我预期的有更多值得解读之处。

比如在女主角帮忙代工做清洁的那家宠物医院里,有钱人总是牵着宠物进进出出;还有那条经历分娩后涨奶的母狗,恰与女主角的处境形成呼应,所谓“人不如狗”的残酷现实,大抵便是如此。再比如影片结尾处,女主给孩子喂奶那一刻的母性柔情,着实让人忍不住想哭。显然,这些细节上都有剧作的功劳。

导演十年磨一剑,用大量的心血浇灌了《小家伙》这部电影,也对《小家伙》冲击奥斯卡最佳外语片给予了一些期待。我们有幸独家采访了《小家伙》的导演谢尔盖·德瓦茨沃伊,不妨来听听他怎么说。

独 家 专 访《 小 家 伙 》导 演

谢 尔 盖 · 德 瓦 茨 沃 伊

看死君:导演好,非常喜欢您的《小家伙》这部电影。您第一次来平遥电影展,感受如何?

谢尔盖·德瓦茨沃伊:让我感觉非常惊讶的是,这是一座古老的城市。昨天我们去参观一些地方的时候,导游跟我们说这里的景区有三千多年的历史。让人更为惊讶的是,这么古老的城市,还有很多的居民在住。

看死君:今年《小家伙》代表哈萨克斯坦冲击第91届奥斯卡最佳外语片,对此您有什么样的期待?

谢尔盖·德瓦茨沃伊:当然有一定的期待。这部影片对于我个人来说,最重要的就是戛纳电影节的奖杯,我们已经成功得到了,就是最佳女主角这个奖,这对我来说无疑是最大的一个。但对观众来说,奥斯卡奖也是很重要的。

看死君:女主角萨玛尔·叶斯利亚莫娃在影片中贡献了令人震惊的表演,最终成功荣获戛纳影后。她身上有怎么样的特质吸引到你?

谢尔盖·德瓦茨沃伊:第一,当然是她的表演天赋。我觉得她是一个很独特的、很独一无二的女演员,跟大部分女演员不一样。她能完全进入到她的角色里面,让自己感同身受。再加上她非常地勤奋,为了完成演出任务,她可以不停地工作,不断地去理解和尝试。她很热爱电影,很热爱自己的事业。

在我看来,演员的事业往往可以分为两个部分,一个是工作,另一个是名气。有些人更爱名气,更注重名气;有些人则更注重工作本身。萨玛尔更注重的是工作,我更喜欢用“一颗钻石“来描述她。

看死君:最初与女主角萨玛尔·叶斯利亚莫娃的相识,是怎样的一个契机?

谢尔盖·德瓦茨沃伊:我第一次见她的时候,就感觉到她会成为一个非常了不起的演员。第一次,是我的团队去哈萨克斯坦一个北边的城市进行面试,是2004年,那时候我准备拍我的第一部电影,叫《图潘》。

电影《图潘》

电影《图潘》那时候,她还是一个艺术专科学校的学生。然后我看了她面试的视频,我想她肯定会有很长的路要走。然后我邀请她去阿斯塔纳,哈萨克斯坦首都,在那里见面进行面试。

看死君:您曾凭借《图潘》荣获戛纳一种关注大奖,印象中有不少喜剧元素;而如今的这部《小家伙》却是非常彻底的悲剧。为何会选择拍这样一出悲剧?跟您这些年的经历有一定关系吗?

谢尔盖·德瓦茨沃伊:我觉得我们的生活充满着悲剧。如果你每天都遇到悲剧,你也会开始拍相关的电影。同时,我们也得有力量去面对这个悲剧。如果你没有勇气去面对悲剧,那你也不能拍相关的电影。

如果你感到有勇气去拍这样一部电影,那你可以全面展示所有痛苦。也不要感到害怕,需要特别严肃地去对待。

看死君:拍摄《小家伙》的过程当中,您遇到的最大的困难是什么?最后如何解决的?

谢尔盖·德瓦茨沃伊:拍摄过程比较长,用了六年时间。这么长的时间,最难的就是保持这种拍摄的活力。还有拍摄的那种感觉,需要把它保留住是最难的。不仅自己要保留,也要把它传递给所有主创。

可以说,导演像个魔术师一样。我们当然不是六年每天都去拍,但是每一次去拍摄基地,就得让你的演员们感到惊讶、惊艳,就得给他们力气,给他们动力去投入拍摄。

看死君:从2008年的处女长片《图潘》到2018年的第二部《小家伙》,这中间您有十年没拍电影,很好奇你这10年间您主要在做什么?

谢尔盖·德瓦茨沃伊:很多人都问我这个问题,可以说,我忙的就是这部电影的拍摄。这部影片是女性题材,其实选择女性导演来拍更合适,但我还是拍了这部电影。我花大量的时间去研究这个主题,比如说母爱以及一个女人的感受。影片中有一场分娩的戏,为了了解这个,我去了很多妇产医院。跟一些女性病人还有医生进行了大量交流,也花了大量的时间来写剧本,修改剧本。

看死君:很多中国影迷看完后,都觉得《小家伙》这部电影很让人联想到罗马尼亚新浪潮电影,您对此怎么看?

谢尔盖·德瓦茨沃伊:确实跟罗马尼亚新浪潮的一些电影比较像,因为主题比较像,都是针对人和现实。但这部电影是真正属于我个人的,至于这部电影像什么,让评审员去决定吧。对我自己而言,最重要就是感受到这部电影,就是按照自己的兴趣、自己的心愿去拍。

看死君:想问您有没有喜欢的中国导演?记得您说过对张艺谋导演的《菊豆》这部电影印象深刻,认为是部很了不起的作品。您可以具体谈谈吗?

谢尔盖·德瓦茨沃伊:前不久,我看了一部比较老的中国电影,叫《神女》的默片,很喜欢。而对于张艺谋导演,我很喜欢《菊豆》,看完让人感觉很惊讶,因为我从来没见过那样的中国。通过这部电影,能感受到所有的味道,就是像在嘴里面的那种感觉,五味杂陈。

电影《菊豆》

电影《菊豆》看死君:从世界电影领域来看,您喜欢的导演有哪些?有没有受过哪位前辈导演或电影大师的影响?

谢尔盖·德瓦茨沃伊:我有自己的榜样,有很多非常喜欢和佩服的导演,像安德烈·塔可夫斯基、米开朗基罗·安东尼奥尼、英格玛·伯格曼,还有张艺谋,都是我非常敬佩和喜欢的导演。

安德烈·塔可夫斯基

安德烈·塔可夫斯基看死君:您后续还有新片计划吗?您与女主角萨玛尔·叶斯利亚莫娃还会有新的合作吗?

谢尔盖·德瓦茨沃伊:现在没有具体的计划,可以说我现在用完了所有的电量来拍摄《小家伙》,我付出了很多,现在需要再充电了。虽然没有具体计划,但还是有一些想法,也会想和中国的影人合作,有可能会在中国拍一部电影,我在想这个问题。然后女演员萨玛尔的话,当然会跟她继续合作,因为她是非常有天赋的。

看死君:非常期待,也希望《小家伙》能在明年的奥斯卡外语片上有所收获。

谢尔盖·德瓦茨沃伊:谢谢。

采访| 看死君;公号| 看电影看到死

编辑| 骑屋顶少年;转载请注明出处

走出影院我想到以下并置的画面:西伯利亚冰冻的湖面上凸起一块锋利石头——奔跑的都灵之马;莫斯科地铁的巨大轰鸣——掉在轨道上的婴儿和站台上用报纸挡住脸的乘客;烧红了的带刺的鞭子——不断流血的阴道;几个狗崽子不顾狗妈妈肚子上将要崩裂开来的伤口,一边用爪子扒着伤口,一边拼命吮吸乳汁。最后一组画面来自谢尔盖·德瓦茨沃伊的《小家伙》。

这部电影刺痛了我,在我看来,这部影片的导演在前人的基础上又将现实主义向前推进了一步。

一些批评说《小家伙》这种题材都被蒙吉和达内拍烂了,再拍这种题材没什么意思。这种逻辑令人愕然,难道比利时的苦难能代表中亚的苦难,罗马尼亚的人道主义危机能代表中亚的人道主义危机?难道有人拍过类似的现实主义题材,现实就不复存在了?对于他们而言,题材不过是新鲜与否的下酒菜,至于现实,那和他们的“电影”离得太远了。至于有人指责这部电影在手法上和罗马尼亚新浪潮的新现实主义相似,也不新鲜了(又是新鲜呵呵),甚至是在卖惨。

相似的指责,在2016年肯洛奇的电影《我是布莱克》拿金棕榈的时候也遭到了一些人的群嘲,借用两条短评回应这些人。

同志亦凡人中文站:“有评论真心让人炸毛:一个资本主义国家的老大爷,五十年来都在拍下层人民;几个社会主义国家的记者,喝了几口左岸咖啡居然就要人退休——你们咋不上天呢?!”

Cello Phanie: “很讨厌剥离文本评论电影的人,高端是吗?跟你们所鄙视的只看文本的人比高端在哪儿啊?肯洛奇爱拍底层人民,就是原地踏步了?他拍了这么多年,想讲的事情想改变的东西都还存在,为什么不继续拍?He cares!What do you care?”

导演以一种毫不妥协的、挑衅的、决绝的姿态将这部影片置于观众面前,拒绝用一种虚假的态度同观众和解。具体体现在:女主角Ayka一直在为生存奔波,不停出现的肚子疼、冰锥和下体流出的血,不断重复的挤奶,不断的令人焦躁的手机声,令人不安的孩子哭泣声,以及营造出来的冰冷感。这一切都让在场的观众感受到一种不适,影片中不断受虐的Ayka,反过来就是不断的在虐观众,导演用一种再造的真实(一种拒绝道德伦理和解的真实,一种拒绝人道主义关怀的真实,一种赤裸裸展现他者之脸的真实),来讲述吉尔吉斯斯坦劳务工在俄罗斯的生存问题。影片从头至尾都没有展示出温情或希望(即使有,也是一闪而过,后文会具体提到)。剥离了娱乐属性,剥离了叙事节奏,剥离了所谓人性的光辉的升华,也剥离了所谓的人文关怀(中产阶级对底层的凝视),导演用这样一种极端的方式,践行了“奥斯维辛之后写诗是野蛮的”这样一种粗粝美学,现实主义电影和真实的二律背反也由此产生——即,当现实主义题材电影无限逼近真实的时候,它是否还能承担起艺术的作用,或者说,现实之下,现实主义电影何以可能?

通过《小家伙》我将试图讨论以下几点:

1 谢尔盖·德瓦茨沃伊的粗粝美学是否自洽。

2 结合导演的前作《图潘》进行纵向的对比,理出导演的创作思路及其转变。

3 结合达内兄弟的《罗塞塔》进行横向的对比,并在列维纳斯他者之脸的语境中,回答为何两个导演走出了两条不同的现实主义之路。(有趣的是,导演谢尔盖·德瓦茨沃伊称从未看过达内兄弟的影片,他们都是从拍纪录片开始走向电影的)

4 回到上面提出的问题:现实之下,现实主义电影何以可能?

再造现实的基础——吉尔吉斯斯坦自九十年代初到现在

导演在访谈中说明了他的创作初衷:在2010年,莫斯科的妇产科有248名吉尔吉斯斯坦的弃婴(以上数据来源于俄语媒体的信息,不是公众号和有些影评乱写的150,250,300,甚至25000。而且有准确的年份,2010年。只要稍微用bing查一下就能查到)。导演称中亚的妇女普遍有浓厚的家庭观念和信仰,做出这种举动是很难以让人接受的,他想通过这个电影探讨为什么这种极端事件得以发生。

故事发生在莫斯科,但如果我们对以下情况有所了解,能让我们更加清楚的看到这个电影的现实基础:

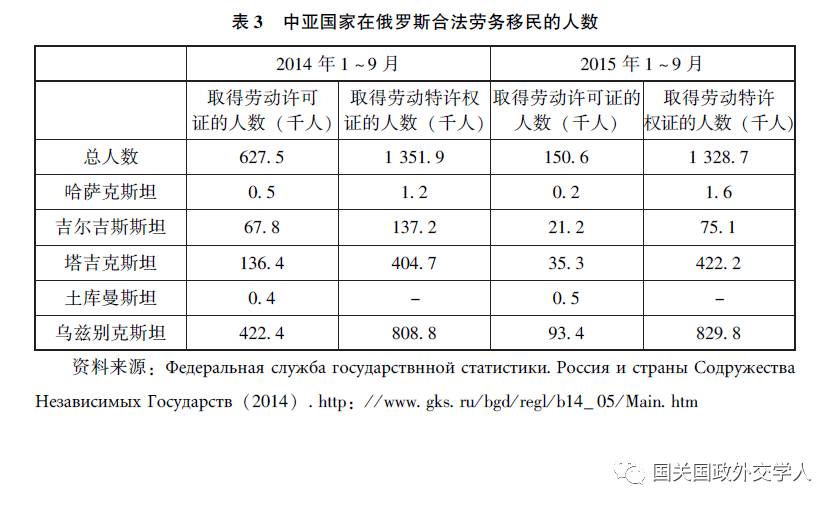

1 吉尔吉斯斯坦经济落后,国家财政收入一大部分来源于劳务输出。截止2017年2月,有60余万吉尔吉斯斯坦劳动移民在俄务工,吉尔吉斯斯坦整个国家才接近600万人口。根据吉国家银行官网公布的数据,2017年,从俄罗斯汇到吉尔吉斯斯坦的侨汇金额为24.35亿美元。世界银行估算,吉侨汇收入相当于国家GDP的30%。这60万中,其中一大半都是非法劳工,Ayka就是这其中一员。实际上作为哈萨克族导演,他的目光并不仅仅局限于吉尔吉斯斯坦,中亚五国所面临的问题是相似的。如下表:

实际上,因私入境的人员95%以上都是非法务工人员。

2 吉尔吉斯斯坦是一个较为世俗化的穆斯林国家,但近年来社会风气趋于保守,截止2017年,吉尔吉斯的清真寺有2743座,已经超过了中小学校(2231所)的数量。

3 重男轻女,女性地位非常低。吉尔吉斯斯坦的短片《Seide》,通过一个女孩Seide和马的之间的关系,探讨了吉尔吉斯斯坦女性在婚姻中的禁锢和在社会习俗中的束缚。《小家伙》中有个细节,Ayka回到群租房中,一把将家庭照片(父亲,三个弟弟和一个妹妹)扫到了地上。Ayka是一个从家庭的禁锢中逃离出来的女孩。并且可以推断,他家里的人可能都要靠她的收入生活。

4 1991年从苏联独立出来后,在经济上依靠俄罗斯,在政治上被俄美两个大国撕扯。吉尔吉斯斯坦独立以来政治动荡。发生两次政变,有十个总理被更换,两个总统被赶下台。吉尔吉斯斯坦同时拥有两个大国军事基地。大记事如下:

• 1990年10月阿卡耶夫被当选为新独立国家吉尔吉斯斯坦的首任总统。北方人阿卡耶夫执政15年,一度被西方誉为“中亚民主战士”。

• 2005年3月24日在吉尔吉斯斯坦爆发郁金香革命,阿卡耶夫被迫离开首都逃亡俄罗斯,在莫斯科下台。

• 2005年郁金香革命后,南方人巴基耶夫上台执政5年,2010年4月7日吉尔吉斯斯坦再次发生颜色革命,多个城市和地区发生大规模流血骚乱,巴基耶夫下令向示威群众开枪,86人被打死,巴基耶夫同样被迫离开首都在南部老家停留几天后逃亡白俄罗斯,在明斯克下台。

5 俄罗斯对待劳工移民的态度是暧昧的,甚至是不公的。俄罗斯这些年的经济发展离不开这些便宜的劳动力,但同时也给俄罗斯带来了诸多社会问题。俄罗斯当局对非法务工采取睁一只眼闭一只眼的态度,这给黑恶势力横行,警察寻租带来了合适的土壤。

以上就是Ayka的生存背景,这个背景中的莫斯科不是举办2018世界杯的莫斯科,也不是中产阶级开宝马养蜥蜴的莫斯科,而是Ayka的莫斯科,一个生死存亡的丛林。绕开这部影片的社会、政治因素去谈这部电影是注定无法消化的,导演隐去了太多东西,但并不代表这些东西不存在,Ayka就像一个不停旋转的陀螺,导演用减法专注于人物,但背后更想表达的是这个大雪当中的陀螺所在的冰面和抽打她的人和鞭子。被这个小家伙卷进来的有她不在场的家庭(妹妹),竞争者(抢她工作的工友),俄罗斯黑心企业主(跑路老板和打她的原雇主),俄罗斯中产阶级(兽医、妇科医生、产科医生、开宝马的工会领导——他们都对Ayka充满了偏见和歧视),黑恶势(黑社会、警察和旅店蛇头),良知(柯尔克孜族女清洁员)。Ayka这个尊严被践踏的小家伙就像这场暴风雪中的一个能量巨大的风眼,将莫斯科外来非法务工这个阶层掀了个底朝天。实际上,导演在访谈中提到,现实的残酷程度比电影有过之无不及,谢尔盖·德瓦茨沃伊的《小家伙》中所展示的粗粝美学在这种极端的背景和环境下得以自洽,他不加修饰地再造了真实。

从《图潘》到《小家伙》——郁金香的隐喻

Tulpan在哈萨克语中是郁金香的意思,郁金香在两部导演的作品《图潘》和《小家伙》中带有十分明确的政治隐喻和互文。

谢尔盖·德瓦茨沃伊筹拍《图潘》是在2004年到2008年,这四年颜色革命的思潮在中亚风起云涌,背后是美国对俄罗斯的战略打击,利用这些国家的内部矛盾,扶持反对派,给民众灌输所谓民主的思潮,颠覆现有政权,扶持亲美政权。2005年,经济最差的吉尔吉斯斯坦发生郁金香革命,推翻了当时的政权,赶走了当权15年的总统。受到这股思潮影响哈萨克斯坦也站在历史的十字路口。在电影中,图潘是男主角Asa始终追求的女孩,图潘始终未能露面,只有一个一闪而过的背影。图潘是一种从未见过,不切实际的虚幻梦想,是美国口头承诺的海市蜃楼。导演谢尔盖·德瓦茨沃伊显然对这个思潮有着冷静的思考。在《图潘》的结尾,Asa跳下代表美国自由精神的车,回归家庭,回归草原。从日后吉尔吉斯斯坦民不聊生动荡的局势,再对比哈萨克斯坦的对这股思潮的抵御保持了国家稳定来看,可以说导演非常具有远见。

到了《小家伙》中,Ayka两次将喜欢她的男孩偷送给她的郁金香狠狠地折断丢在垃圾桶里,意义不言自明,两次郁金香革命,两只折断的郁金香。从吉尔吉斯斯坦逃出来的Ayka(导演)自然对所谓的郁金香革命失望透顶。事实上,吉尔吉斯斯坦在2010年滑入“失败国家”行列,至今为止,国家政局一直不是很稳定,经济长期处于低迷。小家伙不只是女主角的名字,更是在地缘政治中吉尔吉斯斯坦的缩影——那个面对巨象俄罗斯的小家伙。而哈萨克斯坦虽然抵御了住了颜色革命的侵蚀,但内部矛盾随着集权统治的固化而暗流涌动,问题不比吉尔吉斯斯坦少。纳扎尔巴耶夫于1991年当选哈萨克斯坦共和国首任总统,期间不断修改宪法,哈萨克斯坦议会2007通过宪法修正案,授权纳扎尔巴耶夫可不受次数限制地连任总统职务。在2019年3月,纳扎尔巴耶夫宣布辞职,哈萨克斯坦进入后纳扎尔巴耶夫时代,前途未卜。

从《图潘》到《小家伙》,从哈萨克斯坦到吉尔吉斯斯坦,从美国到俄罗斯,导演谢尔盖·德瓦茨沃伊作为一个中亚的作者导演,显然对这块土地怀有深刻的认识和情感,有着自己清晰的政治观点和脉络。如果说《图潘》是富有诗意的表达多少代表了希望,那么《小家伙》的极端表达,则显示出这种希望的破灭和愤怒,甚至是悲观的情绪。这种创作态度上的转变,具体体现在创作形式上的转变,德瓦茨沃伊抽离了《图潘》中浪漫的诗意和灵性,只剩下血淋淋的现实。他要为现实主义电影注入新的活力。

镜头语言中的身体隐喻——列维纳斯式的一种解读

导演并未讲述Ayka何以成为影片开始就惊世骇俗的抛弃了自己孩子的“动物”。逃离家园,非法居留,被警察强暴怀孕生子,签下高利贷,被工友无耻的顶替,这一件件生活的磨难导演并未展现,只是作为初始值赋予了Ayka,但每一件看不见的事情的发生,就像卸下了她身体的一部分,同事卸掉的还有她作为人的尊严,剩下的只有她的脸,一张列维纳斯所说的他者之脸在这种情形下得以展演,而Ayka被卸掉的部分,全都被无情的、无时无刻不在的大雪所埋没。摄影机几乎是全程贴着Ayka的脸在拍,这是她身体的隐喻,也是列维纳斯的他者之脸的阐释。

Ayka时刻都处在身体上的不适,疼痛从始至终伴随着她,这疼痛,不仅是Ayka的,也是给予观众的,让观众感到生理不适,在最大程度上试着去理解他者。

达内兄弟的创作深受列维纳斯的影响,在创作手记中达内提到,没有列维纳斯的他者之脸,就没有《罗塞塔》。在这里,我稍微解释一下列维纳斯所说的他者之脸的意义。列维纳斯作为挑战整个西方哲学的伦理学家,首次将西方哲学打包(整体性),提出了整个西方哲学自亚里士多德到笛卡尔,再到康德和海德格尔,都未能逃出以“我”出发的一元论,这种一元论带来的后果就是对他者的规训和征服,是一种赤裸裸的霸权。(哥伦布的征服和奥斯维辛就是这种整体性对他者的霸权的集中体现)。继而列维纳斯论证,想要让哲学走出一元论的死胡同,就要抛弃本体论作为第一哲学这个发端,建立以伦理学为第一哲学的哲学,重建形而上学。彻底真正思考他者这个概念,由他者出发,建立一种多元共生的哲学,他者之脸就在这个体系中得以提出。在列维纳斯最为重要的著作《总体与无限》(Totality and Infinity)中,脸被视作超越总体、表征无限的最佳代表。总体性是希腊传统的衍生,是西方哲学的基石。这种总体具有内在性的特质,一切皆在“我”之内,这种整合的倾向将一切吞噬,包括人的主体性。列维纳斯以“脸”来抵抗这种思维窠臼。列维纳斯的“脸”具有二重性,即可见性与不可见性。同时,这种二重性也是其对抗总体性(“我”的霸权)的两条路径:一种是以“脸”的具象化的凝视击碎“我”的侵蚀,一种是通过相遇-言谈这种方式进行回应与责任,揭示一种天然的的伦理关系,从而消解总体性的建构。在这种无限性的传达与“他性”的复活中,他者之脸作为一种显像出现了,列维纳斯建构了一套新的以伦理为中心的第一哲学。总之,他者之脸不仅“抵抗着占有,抵抗着我的权力”,而且还预示着一种责任的召唤,激发着我对他人的责任感。

并不清楚谢尔盖·德瓦茨沃伊是否受到列维纳斯的影响,但我们可以看到,面对同一个题材,将现实主义题材电影纳入列维纳斯式的伦理讨论的时候,我们可以看到这两个导演所作出的两种不同的反应,在列维纳斯“脸”之对抗的途径中,我们都能找到解释。

显然,《小家伙》是第一种:以“脸”的具象化的凝视击碎“我”的侵蚀,这是一种可见的面对面,是一种表层的对视,他者和他者在这里相遇,这是一种斗争的姿态,甚至是一种以暴制暴的的方式(因而观众感受到生理的不适)。

《罗塞塔》则是列维纳斯给出的第二种途径,也是他给出的答案:人要面善,在这种隐形的他者之脸的理解中,建立一种多元共生的伦理哲学。列维纳斯说,道德不是哲学的分支,而是第一哲学。此外,人的责任是大于自由的。《罗塞塔》正是这样做的,对比《小家伙》,罗塞塔在剧作的中段就开始在道德的伦理中挣扎了,最后人性的光辉在她的挣扎中复活,随着罗塞塔终于在影片结束之时哭了出来,一个新的罗塞塔诞生了。而Akya在不断的为生存做挣扎的时候,并没有伴有伦理道德的挣扎,只有到了最后,Ayka在被逼到绝境的时候,她身上的本能的舐犊母性才在这一刻闪现出了一丝绝望的人性。除了结尾都哭了这个互文,还有两处互文也能看出这两个导演的思路。两部影片都有肚子疼这个环节,罗塞塔是用电吹风机暖肚子,有一种幽默和温情,而Ayka则用冰块去阵痛,则显得冰冷无比。两部影片都没有任何配乐,但都有女主角听音乐这个场景。罗塞塔这一段是作为全片的高光时刻,也是将罗塞塔逼入道德困境的死角,而Ayka这一场戏则十分短暂,一闪而过。

在叙事节奏上,谢尔盖·德瓦茨沃伊不给Ayka和观众喘息的机会,Ayka不断的被肚子痛,涨奶,催债,找工作所驱赶,唯一的闲暇时刻,她看的书还是关于缝纫技术的。(书一共出现了5次)。《罗塞塔》则在叙事上有张有弛,罗塞塔的闲暇时刻是钓鱼,这缓解了罗塞塔的焦虑,也缓解了观众的焦虑。

由这两部电影我们可以看出,导演谢尔盖·德瓦茨沃伊在现实主义这个题材上是有进一步的思考的,也就是说,现实主义题材电影是拍给谁看的,对所关注的底层,又有什么意义?当然《罗塞塔》和《小家伙》都是优秀的现实主义题材电影,《罗塞塔》获得金棕榈之后,比利时政府出台了针对青少年失业的法案——罗塞塔计划。但我们不得不面对的是,在多如牛毛的现实主义电影中,这种由电影所带来的改变是非常微不足道的。上述形式上的分野,也带出了最开始的那个二律背反式的问题:现实之下,现实主义电影何以可能?

现实主义电影何以可能——由阿多诺的“奥斯维辛之后写诗是野蛮的”说起

在回答这个问题前,我们有必要回顾一下“奥斯维辛之后写诗是野蛮的”这个元命题。毕竟这个问题并不是一个新鲜的问题,但在当下却依旧有着现实意义。

阿多诺的名言“奥斯维辛之后写诗是野蛮的”,这句话延展开来,在一个更为形而上的维度上提出了一个更为宽阔的问题:奥斯威辛之后艺术是否可能。由此产生了二律背反的问题框架:

正题:奥斯威辛之后艺术是可能的。

反题:奥斯威辛之后艺术是不可能的。

阿多诺从反题出发,先是指出,奥斯维辛之后的艺术呈现出其有限性,他指出“所有的后奥斯威辛文化(post-Auschwitz culture),包括对它的迫切批判,都是垃圾。”,随后,他在艺术与文化工业的对比中展开自己的思考,从而确认艺术在多大程度上受到了文化工业的侵蚀,警醒地提出艺术被工业文化驯化的倾向。他说:

“自从艺术被文化工业接管并被置于消费商品之中后,艺术的欢畅性已成为人造的、虚假的和蛊惑人心的东西。没有什么欢畅能与武断的做作之物和谐相处。”

“艺术必须自动与欢畅一刀两断,假如它不去反省自身,它就不再是可能的了。艺术这么去做首先是被新近发生的事情推动的结果。奥斯威辛之后写诗是不可能的那个说法不能把握得过于绝对,但可以确定的是,奥斯威辛之后欢畅的艺术则不再是可能的了,因为奥斯威辛在可以预见的未来仍然是可能的。无论艺术多么仰仗善意和理解之心,它在客观上已退化为犬儒主义。事实上,这种不可能性早已被伟大的文学意识到了,首先是被欧洲这场大灾难前将近一个世纪的波德莱尔意识到,然后又被尼采意识到,并且它还体现在格奥尔格派(George School)对幽默的戒除中。”

阿多诺在《美学理论》中曾经说过:“一方面,文化工业吞噬了所有的艺术产品,甚至包括那些优秀的产品,……另一方面,文化工业的客观冷漠性及其巧取豪夺的能力最终也的确影响着艺术,使其变得同样冷漠了。” 可以看出,悲愤是阿多诺在面对“后奥斯维辛”艺术的情绪,对资产阶级的冷漠的失望,共同构成了阿多诺的反题。

在阿多诺提出反题后的数十年之间,阿多诺不断修正和继续深化这个问题的正题:“艺术何以可能”的脉络逐渐清晰。

首先是题材问题。黑格尔在其《美学》中的陈述——只要人类还存在着苦难意识(awareness of suffering),那就必须也有作为这种意识之客观形式的艺术同时存在。阿多诺也同意这个说法:

“与论证性知识不同,艺术不需要以理性的方式去理解现实,……理性认知有其严重的局限,它没有处理苦难的能力。理性可以把苦难归入到概念之下,可以提供缓解苦难的手段,但它却从来不能以经验之媒介来表现苦难,因为倘若如此操作,按照理性自身的标准衡量,这就成了非理性的东西。因此,即便苦难能被理解,它也依旧哑然无声,微不足道——顺便提及,任何人只要看一看希特勒之后的德国,便能够自行证明这一真理。于是,在这个充满着不可思议的恐怖和苦难的时代,那种认为艺术可能是唯一存留下的真理媒介的观念是颇为可取的。”他进一步说明:“人类的苦难迫切需要艺术,需要一种不去粉饰苦难和减轻苦难的艺术。艺术用其厄运之梦呈现人性,以便人性能从梦中惊醒、把握自己并幸存于世。”

本雅明说:“正是由于没有希望,希望才赐予我们”。在绝望中寻找希望,艺术该如何抵抗文化工业的侵蚀,或者说,艺术何以成为可能。阿多诺也尝试给出一个答案。在阿多诺眼里,现实的严肃性是艺术作品的基本要求,“作为逃离现实却又充满着现实的东西,艺术摇摆于这种严肃与欢畅之间。正是这种张力构成了艺术。”总体而言,阿多诺并不是在根本上否定艺术的存在资格,而是反对向政治献媚的艺术,反对以现实之名行娱乐之事的艺术,在紧惕那种虚伪的艺术的同时,推崇批判和反思性的艺术,阿多诺通过对贝克特和策兰的研究,得出了正题的结论,即,用虚无的沉默来抗争。

以上就是阿多诺关于这个元命题的梳理,阿多诺关于文化工业的批判和警示是非常具有先见性的,但对于艺术何以成为可能,他提出的一条新的道路,在现今来看,是存疑的。毋庸置疑,贝克特,策兰的作品都是真正的艺术,但阿多诺所处的时代已经过去,我们可以看出后现代的解构在新的资本主义侵蚀下,并未展现出更为生猛的力量。贝克特和策兰沦为精英阶层的小众读物。后现代消解了一切,同时把自身也一并消除了,陷入虚无的艺术和哲学的意义还剩什么呢?反对和批判不是意义,只是工具。

积压在仓库中无人问津的《贝克特全集》

积压在仓库中无人问津的《贝克特全集》相反,新资本主义对艺术的侵蚀更为隐晦。且不说村上隆这种跪舔资本的艺术玩家,连之前扛起反抗资本主义大旗的达达主义也被招安成资本商品的一环。随着全球化、数字化的到来,对人的控制更为隐蔽,政治权力利用这种便利,高举右倾复辟的大旗面不改色。我们通过阿多诺“奥斯维辛之后写诗是野蛮的”这个元命题,再回过头看本文提出的问题:现实主义电影在现实面前何以可能。答案不难得出,艺术需要现实主义电影去反映现实,当苦难的现实进入艺术之中后,艺术便负有了唤醒人性之责。“这种人性显然不是与资产阶级肯定性文化相关联的那种人性,而是戳穿“冷漠”的坚硬外壳,直指人心深处残存之良知的人性。” 艺术唯有如此去表达现实,才能自立。但在如何是现实主义题材电影这个维度上,产生了分野。正如阿多诺所说,艺术摇摆于严肃与欢畅之间。

如果严肃和欢畅位于艺术天平的两端,达内兄弟的《罗塞塔》出于一个绝佳的平衡点,我们以此为参照点,我们要紧惕的位于欢畅这一端的,且天平向着这一端逐渐倾斜的电影——那种虚伪的、打着人道主义关怀的现实主义电影,这种电影我们可以列出一长串,从著名的《辛德勒名单》,到如今掩藏的更深的《何以为家》(这才是卖惨电影),尤其是中国近几年打着现实主义题材的幌子的《我不是药神》,《狗十三》,《米花之味》《地久天长》,充满了伪善和虚假。阿多诺批判道:大众在文化工业中并非主体,而是“被精心算计的对象”;艺术虽然释放出了快感,它的欢畅性恰好体现在这里,却最终演变成了廉价的安慰。

再看天平这一端,从严肃性逐渐递增,我们能看到以下序列:《小偷家族》,《我是布莱克》,《作战》,《小家伙》,现实主义电影作者越来越显示出和以往不同的姿态,拒绝没有意义的和解,拒绝轻易的关怀和剧作要求的人性弧光,让现实回到电影当中,在右倾主义抬头的全球化中,我们这些作者导演做出了正确的表率,那就是斗争。正如齐泽克一直以来的提醒和呼吁的斗争——“从资本和国家权利中夺回话语权,使之可为公共辩论所用,是绝对必要的”,要警惕资本主义在艺术和科技中隐蔽的渗透,从豆瓣文艺青年群嘲金棕榈《我是布莱克》可以看出,这种渗透是如何让这些知识分子变得冷漠和反智。在这种情境下,以前那种闪现着人性光辉的现实主义电影在现今资本的侵蚀中,显得那么疲软,我们迫切需要一种全新的现实主义题材电影,这就是《小家伙》的意义所在:刺痛观众!阿多诺非常欣赏法国社会学家涂尔干(Emile Durkheim)也表达类似的观点:“应当经常在‘疼痛’的地方,也就是某些集体的规范与个人的利益发生冲突的地方去认识社会,而社会正是存在在这里,而不是在任何其他地方。” 艺术也应当如此,如果说艺术得以可能,那就是因为它在其所在,在令人感到疼痛的地方。谢尔盖·德瓦茨沃伊的《小家伙》做到了。

当Ayka逃离家园,在一个全新、陌生和寒冷的社会试图立住脚跟的时候,当她被这个社会逼迫到崩溃的边缘的时候,Ayka终于从从一个社会人的角色中暂时脱离出来,在哭的那一刻,她短暂的退化成一个自然人,闪现出一丝人性光辉。唯有用这样一种方式,才能刺痛座椅上已然被“人道主义关怀”和”人性光辉”滋养习惯了的观众;才能让观众真正思考什么是真实的现实,而不是新闻里的一串数字;才能让我们思考,我们这个社会到底出现了什么问题。才能让我们真正思考,什么是作为人,一个自然人的根本权利。

首发于公众号“影探”

公号ID:ttyingtan

作者:钱老板

转载请注明出处

医院。 刚出生的婴儿躺在睡着的女人旁边,哇哇地哭个不停。 这是饿了。 护士拍拍女人,喊她起来喂奶。 女人有些吃力地支起身子下床,拎起自己的衣服朝外走去。 似乎是想去厕所换一下便装。

但,换好衣服的她却似乎并不想回病房。 反倒是屏息凝神,很仔细地听着走廊上护士们的动静。

察觉到无法避开护士之后,她使出吃奶的劲儿撕掉了封住厕所窗户的胶带。 嗤啦一声拉开窗户,寒风呼啸而入。

婴儿的哭声从病房那头传来。 女人慌乱而笨拙地翻过窗台,头也不回地一路狂奔而去...

上述片段,是电影《小家伙》的开场,也是其参展戛纳时放出的预告片段。 之前看到的时候,我就如遭雷击。 无论是表演,镜头还是情节都实在是太抓人,太震撼。

初为人母,便要抛弃自己的孩子; 镜头怼脸,她的表情之平静决绝,就像在抛弃一件身外之物一样。 就让人很想知道,为何? 谁知一等就是两年。 直到最近,这部片子才终于能看(引进是不可能引进了,因为有露点)。 而看完全片我才知道,开场的弃子,对女主来说只是再正常不过的操作——

《小家伙》

My little one2018.5.18.戛纳

为了便于理解主角的处境,我得先说一下背景知识。 自苏联解体后,吉尔吉斯斯坦就成了一个独立国家。 由于多方面的原因,独立后的吉尔吉斯斯坦经济状况困难重重。 于是很多人或迫于生计,或追求梦想,选择移民去往其他国家。 这其中有合法的,也有非法的。

本文涉及剧透,不过我觉得不影响观看

本文涉及剧透,不过我觉得不影响观看本片讲的是有关后者的故事,而镜头主要对准的则是一位女性。 她名叫艾卡,生于长于吉尔吉斯斯坦的楚河州。 因为不满于国内生活,她选择只身一人偷渡来到莫斯科。

萨梅尔·叶斯利亚莫娃 饰 艾卡

萨梅尔·叶斯利亚莫娃 饰 艾卡艾卡是怀抱着梦想来莫斯科的。 她想好好打拼,有朝一日能开一家属于自己的缝纫店。 为此,她借了大概两万卢布(约2000rmb),用来支付学习缝纫技术的学费。

开头艾卡之所以急着从医院离开,也是因为那天是工钱结算日。 这是她跟着别人的一个活。 十几个女工在一个小作坊里,替别人处理活鸡。 去毛、取内脏、清洗、装箱,日日如此,单调乏味,但报酬还不错。 而且老板许诺,两个星期干完后,现场结账。

本来,艾卡想的是拿到工钱后就能还清欠债。 无奈,碰上了奸商。 雇她们的人很鸡贼,先奖给她们每人一只鸡,成功让她们放松警惕。 接着便趁机尿遁,消失得无影无踪。 他们掐准了非法移民的命脉,不能报警。 因为那对非法移民来说只意味着处罚和遣返。 所以只要能骗成功,就绝对不会有后顾之忧。

女工们骂骂咧咧地陆续离开了工厂,艾卡却一言不发。 因为她没有太多时间去难过,去悲伤。 催债电话又打来了,铃声震耳欲聋。 她求对方再宽限一个月,但失败了。

隔天,艾卡就换了新手机卡。 她也没办法。 催债电话成天来,让她睡都睡不好,还怎么赚钱还债。 她只能赌。 赌债主找不到自己,赌自己能躲来差不多一个月的缓刑期。 就这样,她一边拖着追债人,一边想方设法找活干。 或许想着,"撑过这个月就好了"。 但我不妨提前告诉你,整部电影的故事也就发生在五天内。

这注定是一场失败的逃债之旅。 对艾卡来说,每一天都是度日如年。 一方面,作为没有工作许可证的非法移民,很多地方都不敢收她做工。 她只能抓住一切机会求人。

另一方面,生孩子之后,女性往往如大病一场,得静养。 但艾卡不行。 住的是一百多个偷渡客挤住在一起的小旅馆。 一张布作帘子隔开,放一张床,就算一间房。

还得马不停蹄地找活干。 可能是由于产后引发了某些并发症,艾卡的肚子十分浮肿,下体还常常会流血。 疼。 但没法治,没时间治,没钱治。 疼到睡不了觉,就上街敲一些房檐上的冰棍,再用布包起来缠在肚子上。 权当是冰敷。

还有产后随之而来的胀奶现象。

胀奶是发生在新妈妈产后几个月,表现为胸部的肿胀、敏感、发热、有肿块的一种生理状况,随着哺乳时间渐长,胀奶问题通常会自动缓解——百度百科

疼、胀、难受,只好用布硬绑着。 实在受不了了,就用手硬挤一下。 所以整部电影里出现最多的声音,就是艾卡因为强忍胀痛发出的喘息和呻吟。 你甚至都不用看,只需要听就能切身体会到她在强行干活时的痛楚。

得亏是碰上了同为非法移民的一个好心大姐,替她介绍了个可以先记账的黑市医生。 否则,艾卡在找工作的途中可能就疼到晕死过去。 输完液吃完药,病痛暂缓。 然而,一波未平一波又起。 追债的最后还是设法找上了门。 他们限艾卡两天之内还清欠债,否则就要拿她的器官卖钱抵债...

可能光看文字你就已经能感受到本片的底色,惨。 但导演谢尔盖·德瓦茨沃伊并非故意卖惨。 他在采访提到过,故事的灵感来自于一则新闻报道,有其现实依据: 每年,莫斯科的产房里都有大约25000名婴儿被遗弃,他们的母亲很多都是非法移民。 她们的遭遇会比艾卡好吗? 真不一定。

豆瓣网友找到的类似新闻,图源BBC官网

豆瓣网友找到的类似新闻,图源BBC官网惨的背后,是真实。 导演没有因为同情艾卡而美化她。 电影里的大部分时刻,她都活得像一只受伤的,饥饿的野兽。 往往还来不及舔舐伤口的时候,就要出去觅食了。 姿态凶猛—— 欠钱不还还换手机号,未经允许就吃别人的食物,抢工作时把别人头按在水里...... 还有开幕雷击的弃子行为。

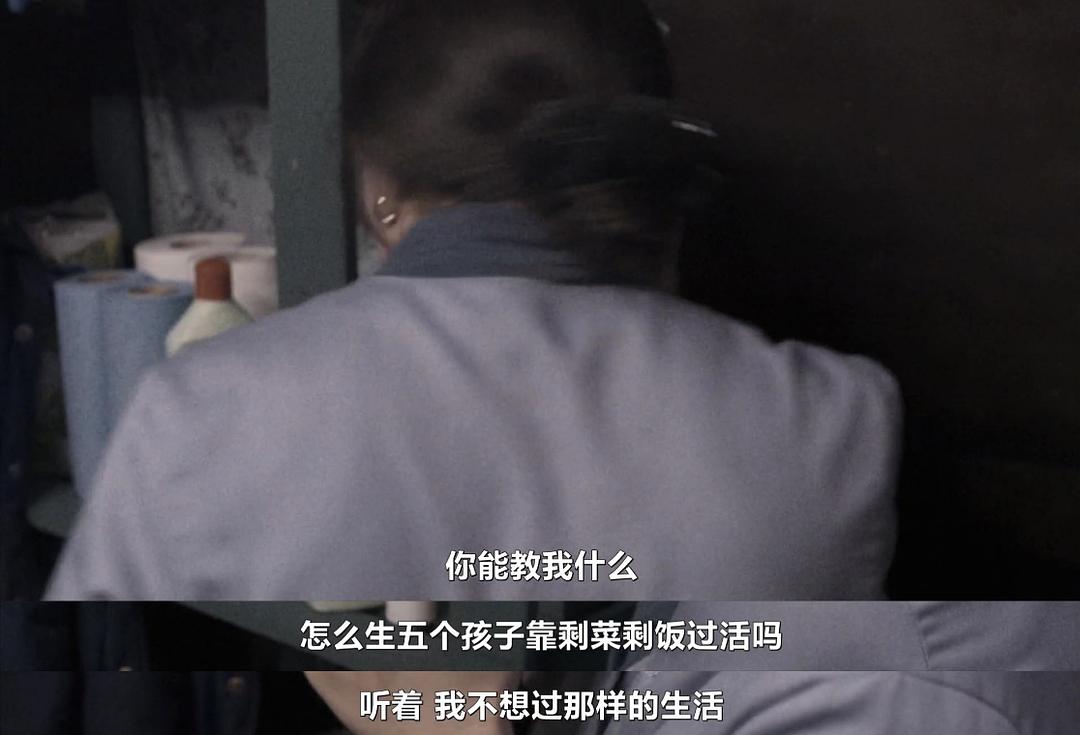

可是你又很难去责怪她。 仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。 是人就都一样。 真善美?道德?亦或是她对母亲吼出的那句初心,"我不想过像你一样的生活"? 所有的这些,她都根本无暇顾及。

用导演的话来说就是,艾卡的痛苦是藏起来的。 她来不及意识到,自己只不过是从一个困境跳入了另一个困境罢了。 因为隔远了看,她一直被欠债、房租、生活赶着在往前跑,悲伤和痛苦追不上她。 那么就隔近一点拍。 所以摄影采用的是手持风格,总是随着艾卡摇摇晃晃地奔跑在莫斯科。

所以声音有时会直接采用现场原声。 混乱、嘈杂,但那就是艾卡生活的世界。 所以镜头常常怼到艾卡脸上,试图捕捉她那些来不及释放就被压抑的情绪。 而这样的构图和设计本身也带有一种局促和不安的感觉。

当然,说句题外话,这样的拍法要求主演的脸能经得起镜头硬怼。 不是说一定要上镜,一定要漂亮,而是说这张脸在镜头里的表现力一定要强。 这点无需多提。 戛纳影后的名号就足以证明,主演萨梅尔·叶斯利亚莫娃做到了。

为了保持角色状态,她六年没接其他戏

为了保持角色状态,她六年没接其他戏总而言之,片子的一切都在极力凸显艾卡的惨。 而这样的惨,又通过不加修饰的镜头显得异常真实可感。

但,仅仅展示惨显然不是导演的本意,那应当是纪录片的工作。 这部电影有意思的点在于,主角是一个刚刚诞下新生儿的母亲。 因此,艾卡有了一个无法挣脱的羁绊。 一个回归人性的机会。

艾卡逃离医院的时候,可能根本就没有想到她的孩子。 她没空去想。 但,她的身体会帮她想起来。 最明显的,胀奶现象。 这是女性产后的自然反应,是让她们意识到自己身为人母的天然刺激。

艾卡逃离医院的时候,可能根本就没有想到她的孩子。 她没空去想。 但,她的身体会帮她想起来。 最明显的,胀奶现象。 这是女性产后的自然反应,是让她们意识到自己身为人母的天然刺激。

这些疼痛时时刻刻提醒着艾卡,她是一位母亲。 再进一步引申一下,她是一个人,不是没有人性的赚钱机器。 而正是被她抛弃的孩子,终于让她明白了这一点。

当最后讨债人找到艾卡时,她实在无力再去挣扎。 她决定去医院领回孩子,用来抵债。 次日,尽管医护人员百般抱怨,艾卡还是成功领走了孩子。 路上,孩子饿极了,哭得太厉害。 艾卡只好钻进街边的一栋楼里,给孩子喂奶。 当孩子吃上奶的那一刻,马上就变得安静了,不闹了。 艾卡也终于没绷住,哭了。

豆瓣有网友记录了导演在映后采访时对结尾这场哭戏的看法—— 艾卡之所以哭,是因为她终于明白自己在这个城市并不孤独。 也终于从前面的野兽状态中清醒过来,成为了人。 她将为自己的孩子而战,尽管她明白未来之路困难重重。 这是一个光明温暖的结尾。 除了最后一句,我都同意。

文/钱老板