大路(1934)

简介:

- 二十年前,金哥一家三口从闹饥荒的村子里逃出来,母亲给他留下了“向前找路”的信念。二十年后,金哥(金焰 饰)长大成为一个生性乐观、不怕艰难的青年,他在城市里做工结识了五个青年——刚强的老张(张翼 饰),聪明的郑君(郑君里 饰),粗笨的章大,有志气的小罗(罗朋 饰),千灵百 怪的韩小六子(韩兰根 饰)。因为受到欺侮剥削,六人决定另谋生计,去修筑一条重要的军用公路。在村口的饭馆里,他们认识了两个美丽的女子——丁香(陈燕燕 饰)和茉莉(黎莉莉 饰),几个年青男女日渐结下了深厚的友谊。

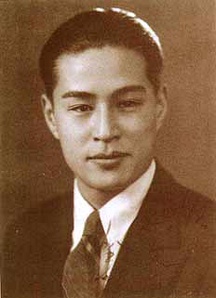

演员:

影评:

- 孙瑜的[大路],在每个方面来说,都有成为传世名片的气质。最简单的说,影片的演员阵容中,金焰、黎莉莉(关锦鹏[阮玲玉]中刘嘉玲饰演的角色)、陈燕燕、郑君里、章志直(阮玲玉名片[神女]里面的大反派)等都是响当当的影星。而作曲聂耳就更不消说,《义勇军进行曲》即出自他的手笔。作为倾向左翼的导演,面对危亡时局,孙瑜先生仍然坚持了被诸位左翼愤青所不屑的浪漫主义精神,这点颇为可贵。从反响和实际效果等方面,比较后来许多题材类似的影片,这种坚持的价值就更加明显。然而,坚持带来的幸运,终止于日后的[武训传]。

影片情节并不复杂:一群筑路工人和两位侠义女子,面对通敌官僚的种种破坏,坚持修好通向胜利的大路。影片自始至终洋溢着乐观精神,足以给观众带来纷乱时局中少有的信心与慰藉。章志直和韩兰根的胖瘦组合举止夸张,灵感大概来源于西洋的滑稽影片,增添许多喜剧效果。工人们身上不可避免地带有很多缺点,但是他们面对分化、诱惑时,又保有难得的清醒。这些工人,都是真实可信的形象。所以,影片的真实,超越了“主义”对“问题”的钳制。试想,黑云压城、时局危亡的时候,真实的愉悦定然好过虚空的口号,毕竟这是源自内心的真实力量。

影片中的女性形象相当值得称道,尤其是风华绝代的“体育女皇”黎莉莉,在影片中大智大勇,深入虎穴搭救抗暴被囚的工人,又擒贼擒王,直算得上女中豪。虽然影片中只有两位主要女性角色,但是她们重情重义,勤劳勇敢,表现时代女性的优秀品质无所不用其极(搜一下,发现是形容做坏事的,所以取其原意,说导演“无处不用尽心力”呵呵)。美女救英雄,这点一是当时妇女解放风气所致,二来也当有风靡一时的武侠影片的影响。音乐、侠义、浪漫爱情、忧虑时局、救亡图存……导演把多种元素妥帖地融入整部影片,足以见证其功力。而影片中男性工人洗澡,被女同胞戏耍的情节,好像跟《西游记》中八戒的行状有得一比。一大片白花花的象征力量之美的男性躯体,拿到今天,恐怕负责审查的老同志们也要掂量再三吧。这倒也从侧面佐证了“世风”是在上下(保守与开放)起伏,而不单单“世风日下”(或者更深处,性自由与政治自由的关系问题)。

影片末尾,悲壮牺牲之后的超现实场景,清楚地指出前仆后继的抗争精神不死。这又再一次加深了影片的深意,对彷徨中的民众,好比又是一针强心剂。影片的成功,来源于多方面,就84看来,最重要的莫过“问题”对“主义”的超越。植根实际,真诚带来真实、产生了力量,最终取得成功。而反例,则不胜枚举。 生平 先纠正一点关于互联网上关于孙瑜的资料错漏。评论中有人说孙瑜是中国在西方系统学习戏剧和电影的第一人。百度百科上说孙瑜在清华毕业后去了美国威斯康辛大学,随后到纽约摄影学院学习摄影。维基百科上说孙瑜由于受五四运动的影响,具有爱国反帝思想,毕业赴美国哥伦比亚大学攻读电影,以期用电影来表现他的爱国情绪和思想。 其实这些说法都有问题。目前有证可循的第一个在西方学习电影的中国人是程树仁。话说回来,程树仁与孙瑜渊源颇深。两人都是清华文科毕业,也都在威斯康辛读大学,毕业后都去了纽约。程树仁1919年从清华毕业,孙瑜1920年考入清华大学。程树仁1920年入读哥伦比亚大学读教育及编剧课程,同时自费考入纽约电影专科学校。1922年毕业,1923年归国。孙瑜随后竟也是在威斯康辛大学毕业后,考入纽约摄影学院学习,同时也是在哥伦比亚大学学习,读电影科的晚班。这固然是由于电影在当时即便在美国也是新兴事物,在美国也只有少数的教育机构,但仍不得不说,两人的轨迹实在太过相似。至于两人在纽约读的电影学校是否同一所,则未能查实。 值得一提的是,当时孙瑜不仅在电影专科学校和哥大读书,还旁听了David Belasco在其戏剧学院中的一系列讲座。孙瑜日后的出色编剧功夫,恐怕从Belasco身上获益不少。 声音与沉默 另外讲一下这部“默片”为什么会有声音。当时有声电影技术已经传入了中国而且得到了生产。但是初期的有声电影却有不少严重的问题。收音是一个方面,但最重要的是画音不同步。因为当时大多数制片公司为了降低成本都试用较为廉价的蜡盘发音技术,这样放映时放电影胶片的是一个系统,放声音的另是一个系统,就非常容易画音脱节。电影声音中对画音同步要求最高的就是对白。加上现场收音的难度很高,所以当时涌现出了一批拍摄后再加上音效、配乐的所谓“配音片”,《大路》就是其中的重要代表。 孙瑜在《大路》中加入了四段歌唱,以及混录了许多的音效,这是聂耳和电通公司的功劳。其中在歌唱段落的镜头运用,就十分灵活,甚至堪称经典,黎莉莉演唱《凤阳歌》一段,画面除了活动地展示她和周围人演唱时神态、动作,导演孙瑜还非常天才地将当时民众因日军入侵而流离失所的情景用蒙太奇的手法剪辑进来。配合《凤阳歌》的歌词,对于当时国民政府的不作为是极大的讽刺,而这也密切贴合了《大路》鼓动民众一致抗日的主旨。后来,周璇在《马路天使》中演唱《天涯歌女》时,袁牧之在画面中同样剪入了日军侵华的影像,有人说是袁牧之的“发明”,其实应该是对《大路》中这一片段的模仿,而非独创。 前面讲到的是配乐部分。那么音效呢?音效可以分为两种,第一种是叙事空间声音。第二种是非叙事空间声音。叙事空间声音的意思是说,这种声音至少表面上看来是由电影镜头中的某样事物发出的,而非叙事空间声音则不然,简单来说就是完全不应该出现的声音。叙事空间音效在本片中倒只是中规中矩,比较出彩的有金哥等六人在拒绝胡帮办的贿赂时,将银票搓成纸弹射出,用戏谑的方式嘲笑资本,颂扬工人。电影最出彩的是非叙事空间的音效,比如洪管事“坐飞机”的一幕。金焰饰演的金哥为了教训试图诱拐丁香与茉莉的洪管事,而将他背在背上“坐飞机”。在这一幕中,主创者非常有创意地混入了飞机引擎运转的声音,使得场景显得极其滑稽、幽默。值得注意的时,在郑君牺牲时,主创竟然在背景中加入了似乎是敲木鱼的滑稽背景乐,是为了反衬出这一牺牲的庄严还是其他?值得玩味。 在默片时代,声音由影院提供,电影创作者一般是没有机会干预。不难理解,在这时,音效与配乐是难以被电影导演所利用的。“静默”同样也是如此。在默片时期,所有的电影都是无声的,而现场的配乐又是由影院控制的。因此导演是不能具体决定在哪个地方使整个影院环境沉默下来,作为一种特定的戏剧手法。所以,有意思的是,声音在电影中的出现,不仅使创作者能够掌握配乐、音效、对白这些声音元素,还能够使主创者能够运用“沉默”。比如,在《大路》一片开头的几个镜头。第一个镜头:辽阔、荒凉的大地,一对夫妇抱着儿子在艰难跋涉,一切沉默;第二个镜头:特写镜头,夫妇两人脚部的特写,踉跄前行。突然,妻子不支倒地,一切沉默;第三个镜头,儿子面部特写,在哭泣,一切沉默;第四个镜头,妻子不舍的神情,同样是特写,一切沉默;第五个镜头,父子二人同在哭泣,此时!孩子哭泣声响起!在这一幕中,在长达近一分钟的时间里,都是沉默的。目的就是为了铺垫儿子在知道母亲即将离世之时那悲痛的哀伤。在这里,沉默的运用实在是恰到好处。 同时,电影还巧妙地运用了没有对白这一“缺陷”。在胡帮办与“外国人”密谋一幕,观众能够很清楚地看到,这个“外国人”并非深目高鼻的欧美人,而是黄皮肤、黑头发的。那么当时在危害中国的,优势黄皮肤、黑头发的外国人,唯有日本人。然而,由于这是默片,因此这个“外国人”是无法说话的,同时主创又用一个非常巧妙的方式表现这个“外国人”所说的话:在这一幕中,除了汉奸老板和他的走狗洪管事外,还有一个翻译,每当这个“外国人”说完话后,镜头就拍摄着这个翻译,然后加上字幕,上面写:“他说……(省略号部分是每次具体所说的话)”如此,就能够既向观众表明这个“外国人”的日本人身份,又能够规避掉直接言说而被国民政府审查的危险。 抗战与奇情 毫无疑问,《大路》是当时最重要的电影类型抗战电影的一部分。但我认为,某程度上这依然是一部奇情片。中国传统的奇情剧自中国电影诞生伊始,便一直是中国电影最为重要的资源。从中国电影摄制伊始的《庄子试妻》,到拯救了国产制片公司的《孤儿救祖记》,到鸳鸯蝴蝶派如包天笑触电,到后来泛滥一时的武侠神怪片,早期中国电影的历史简直就是一部哭爹喊娘、死而复生、千里取敌首的历史,比之今日的大陆电视剧航母群不遑多让。左翼影人的进入大大扭转了这一趋势,左翼电影、抗战电影层出不穷。但显然历史不是割裂的。比如在《大路》这部典型的抗战/左翼电影中,英雄的男主人公们是由女子们利用自己的美色将他们从恶霸手中救出的。这一套路在当时也都可说是俗套得不能再俗套。前面的女主人公受到恶霸的垂涎结果受到男主人公的保护等,也是如此。毕竟,孙瑜除了拍了《大路》、《野草闲花》之外,也是拍过《潇湘泪》和《渔叉怪侠》的。 但孙瑜毕竟是孙瑜,左翼毕竟似乎左翼。最后实现丁香和茉莉的营救计划的,是群众,汹涌的群众。受到英雄儿女感召的群众最终实现了革命,严格来说不太符合圣卡尔的想法,却是最能引起民众共鸣的革命。日后的《白毛女》等电影,遵循的就是这一叙事。 有趣的还有片中对国民党军的塑造。在群众汹涌地去冲击胡宅时,片中军官对手下说的是:“大家已经起了公愤,我们只好派兵去。”这一方面既是“只有群众鼓动,政府才会有所作为”这一左翼抗战宣传逻辑的表达;另一方面其实也是符合了中国传统奇情电影中,对“官府”的描绘。 片中人物形象,从高到低依次是:英雄的工人阶级→善良的中小业主→最开始无动于衷最后受到感召来一发的军人/当权者→卖国的汉奸/大资本家。值得玩味。

- 黎莉莉女士的外孙女继续有出现,还带了一位黎女士的“忘年交”。

一般来讲会安排亲戚朋友出现在这种场合,作用不就是放8g吗?比如说黎女士曾经说起过跟孙导合作的轶事啦,片中其他演员的性格趣闻啦,拍摄本片的历史背景和不为人知的幕后啦。

但是这两位仍旧只是亮个相,说了两句“感谢观众”之类的废话。好像主办方觉得观众只要看到主演的亲戚朋友的样子,就可以很满足了<--真当怪奇的思路。

在门口排队的时候,身后的老太太和她的学生闲聊中讲到日本文化中心最近在搞的影展。

那里我也常去,如果要对比起来的话,日本文化中心的古早片很多是免费看的,影厅较小屏幕放得比较低,而且凡出场的特邀来宾多少都有点料,与观影者交流的气氛更好,比较适合一小群观众看老片。

le pagode的厅实在太深了,而且墙上雕龙画凤好像中餐馆的标准装潢,用来看电影不是很科学(而且为毛中国风就一定要搞成这样)

---------废话的分割线------

名字叫《大路》,片子本身也处在从默片到有声片的通道上,对白当然是收不了,环境音、效果音和音乐都收得不错(虽然冷不丁从无声切到嘈杂的环境音让吾辈现代观众不大适应)。而且个人觉得这样反而比较好,孙导的台词真的诉诸于人口会很不自然。

问题是这片子也没修复。爆音的地方很多。演员的歌声也听不大清楚。至少可以把音乐重新做一下吧,聶耳的谱子总还在嘛,找个xx交响乐队来重新排一遍是有多难……(中国的电影修复业到底是个什么情况)

孙导的故事还是转得不大灵活。《大路》前半段主表现人物的嬉笑打闹,突然转到日军进逼救人报国,实在太过生硬。相比之下《小玩意》的起承转合细节铺垫要自然流畅多了。

而这两段的风格也不甚一致。丁香茉莉与路工们的玩闹还是孙导的浪漫范儿,各种莫名的乐观无端的欢乐,尤其现在有声了可以加类似卡通片的音效,孙导玩得更加欢乐了。

到了几个工头被捉,茉莉丁香深入虎穴救人的一段,调子猛的就下沉,虽然救人的套路还是戏剧评书那种,但详细的救人过程,尤其是发便当的方式,颇残酷的现实感。

极抑之后一扬,又满怀热望精神地唱起歌来。眼看即将胜利,风云突变,排排发便当,又比前一段扎得更深更残忍,这一转又立起来,用上“移形换影”大法,仍带一个光明灿烂的结尾跟那节看似与主剧情全无关系的开头相呼应——虽然前路可能会有牺牲,然回头必然是死,只有义无反顾一路向前,为了子孙千秋。

从《野玫瑰》结局的奔赴战场,到《小玩意》片末的呼号提醒,至《大路》最后的顽抗牺牲,孙导仿佛对现实又有了更切痛的感受。

但是“国人必需放下私欲,精诚团结起来,中国才有希望”的理念从未变改。

这部片子里丁香和茉莉又亲又抱的蕾丝边(丁香摸茉莉胸部那个场景也太……),胖子和瘦子擦汗摸头的同志情,比比皆是。

胖子偷看茉莉的脚。茉莉喝了一口茶,诓丁香就同个杯子也喝了一茶,故意逗众路工哄抢这个杯子。两名少女在山上偷看路工们洗澡,诱他们上山抢西瓜破来吃。

凡这些有情欲色彩的戏,孙导向来拍得很奔放。男欢女爱是人之常情,如果相处得太拘礼就不显情谊亲厚。要这样理直气壮的,就像茉莉大声说“我都爱”一样,反倒光明磊落的少男少女青春萌动。一对照起来,胡帮办就猥琐了。

片中的六个领头路工应该弄一个“七武士”般的群像。不过当年电影说故事的技巧还不成熟,只有靠茉莉一一点画出来。要是能给每个人分别做一首主题曲叫他们唱一唱,不知道会不会更灵现些。

孙导爱叫黎莉莉露大腿。她的腿是漂亮,主要还是整个人有种青春洋溢活力四射的生命力,露露更健康。那个年代的女演员也不是个顶个多漂亮,个人特色很鲜明。 孙瑜在抗战前的两部片子很有意思,并不是简单的国防电影,而是把抗战的理念和连贯性叙事结合,可能在1933年的《小玩意》中,还有大量的悲剧场面和情感诉求,但是到了1935年的《大路》,女性作为行动元、女权主义的伸展更加明显,而一种商业片的模式也在《大路》中作为主体叙事展开,虽然在功能指向上,“国防电影”和“抗战电影”的性质不可否认,但是从影片中的多处情节来看,情色元素、女性窥视、挑战传统都可以找到。

在茉莉和丁香讨论故事中的五个男性时,两人亲密的接触是第一个情色暗示,虽然用女同关系进行嵌套过于牵强,但是茉莉衣扣的松开,丁香和茉莉亲昵的动作,可以视作早期女色引诱在银幕中的表现;另一个有趣的现象则是五位男主角在溪中洗澡,而两位女主角则在山上远观他们,尤其是黎莉莉饰演的茉莉,她不仅没有像丁香那样羞涩躲避,反而大胆观望,并在语言上调侃,这种女性视角的性窥视,一反传统中男性对女色的渴求,即使在如今21世纪初叶,在电影中安排这样的性窥视的性别颠倒也并不常见,从情色窥视这一点来看,此种安排是值得注意的。

第三个有趣的情节则是五个男性被地方帮办囚禁时,又是茉莉和丁香两人用智所救,不管是茉莉的丢剪刀,还是丁香去喊工人一起救人,影片在这块将两位女性的主导地位强化到极致,就连帮办卖国的罪证也是茉莉用智拿到,这一点,让五位男性的行动作用边缘化,尽管他们才是片中大路的修筑者,但是在电影的主体事件中,他们像是一台应该作业的机器,可是操作机器的主体却是两位女性。《小玩意》可能有丝毫区别,原因在于阮玲玉饰演的叶大嫂,并没有像《大路》中的两位女性具有改变电影故事发展的力量,她虽然在片中被安排为中心,但是最终也逃不过精神虚弱的悲剧结局,不过从设定来看,这种安排已经将女性的地位放的很高了。

所以从某种程度上来说,孙瑜这两部电影都是有关女权的,不同是,《小玩意》中的女权是明面上的支撑,力量上的无力,而《大路》中的女权可能是明面上的弱势,行动上的中流砥柱。

而对于《大路》来说,另一个需要注意的点是,它实际上是一部具有商业片叙事特质的电影,我们不排除它的“国防性质”,但是从故事主体中,却发现孙瑜用了大量的连贯性的叙事手法,比如先是讲述男主角金哥的来历,接着展开五位男性的性格特征,继而用失业作为下一个情节点的必要条件,推动了修路的主线索展开,然后是青春男女的恋爱、笑料,再用时事中的“战争因素”过渡到高潮中的“囚禁—拯救”,在拯救一情节中,又用交叉剪辑来加强紧张感和悬疑性。

全套组合拳打完之后,影片再借用一个“国防”性质的结尾来画上句号,即使是用二次曝光、叠印等手法作诗意性的阐释,也没有让商业片的体质减少,而只会增加它作为商业片的优秀性。