安娜的旅程 Les Rendez-vous d'Anna(1978)

又名: The Meetings of Anna

导演: 香特尔·阿克曼

编剧: 香特尔·阿克曼

主演: 奥萝尔·克莱芒 赫尔穆特·格里姆 玛加莉·诺埃尔 汉斯·齐施勒 蕾雅·马萨利 让-皮埃尔·卡塞尔 Alain Berenboom Alain Bonnet Françoise Bonnet Thaddausz Kahl Laurent Taffein Victor Verek

类型: 剧情

上映日期: 1978-11-08

片长: 127分钟 IMDb: tt0078152 豆瓣评分:8.2 下载地址:迅雷下载

演员:

影评:

影片伊始,画面出现,以粗砺的环境音为底色,声音的颗粒感已然生成。列车与轨道摩擦的声响从远处滑来,引导我们将视线移向即将加重的画面右侧。尖锐的刹车声响之后,沉闷的脚步声随即响起,两种音源的远近对照制造出明显的纵深感。人物从摄影机两边涌向前方,走在人群中心的安娜突然被画面的重心所牵引,在她最终抵达更远的景别后,另外那些人的脚步声和他们的身影同时消失了。至此第一幕进行过半,而此后的一半几乎与前完全对称。这里的对称指的是听觉的对称,不同于画面开间的对称,听觉的对称是纵深方向的。这是声音的透视法。

熟悉阿克曼作品的人都应感受到纯粹听觉的吸引。从处女作开始,阿克曼便构建出其独特的声音系统。《我你他她》包含两种声音体系,一种是空间的(封闭的)声音,另一种是城市的(流动的)声音。在她之后的作品《让娜·迪尔曼》和《安娜的旅程》中,这两种声音对主导权的争夺决定了各自气质的微妙差异。前者在大部分时候是封闭的,且令观看者处于压低的姿态,在之前的影评中我曾提过声音(-画外音)如何成为空间的“窗口”,在原本封闭系统内蔓延的情绪如何随着声音的方向倾泻而出,而最后的车鸣又如何将我们拽入真实的情境。而在后者,声音简直无需特意进出就形成了格外丰富的敞开的空间层次。摄影机捕捉到的声音似乎比我们在现实中听到的声音更加精确,以至于自动门的开合、一张折叠的纸被打开以及拉动窗帘的声响都那样使我们着迷。在这之下,列车声、城市噪音形成了一个稳定的声音的场,声音不再是漂浮于画面之上,亦不是某一时刻从某一薄面穿透而来的力,而是持续不断地层层包围地作用于影像主体。施加在凝滞的画面上时,声音先于画面,这分明是反物理的,应当说是声音的逻辑先于画面的逻辑。电话铃响了我才去接这是常识,声音引导动作,动作生成画面。但这并不意味着声音处于支配的地位,人物清晰的吐字声即设立了一种同步标准。和画面一样,声音的异动实际取决于人的不定态的漂移。

一个声音层次迁移的例子是安娜躺在床上(又将画面重心设在右侧制造失衡感),音响里的音乐声逐渐被列车行驶的声音掩盖

一个声音层次迁移的例子是安娜躺在床上(又将画面重心设在右侧制造失衡感),音响里的音乐声逐渐被列车行驶的声音掩盖 而以安娜起身后打开柜门的一声清脆声响结束音乐,似乎暗示人物动作对环境的神秘作用

而以安娜起身后打开柜门的一声清脆声响结束音乐,似乎暗示人物动作对环境的神秘作用

声音系统的稳定性体现在剪辑点的缩减,如在这一处转场中镜头由站台上的母亲切至车厢内的安娜,声音却是连续的

声音系统的稳定性体现在剪辑点的缩减,如在这一处转场中镜头由站台上的母亲切至车厢内的安娜,声音却是连续的要认知整个声音系统,无法被忽视的关键是车的声音。车,这一现代化的机械猛兽,却同人物与风景的流动融为一体。班宁在《小路》中反复以车冲撞自然的意象(云、雨、雾、雪),形成一种有趣的协奏。呼啸而过的车在视觉上使我们来不及反应,却在听觉上留下一道优雅的弧线。而在阿克曼的电影里,车作为缺场的存在,仅为人物的交谈提供一种韵律,这是直接抛弃车笨重的物质躯体而发挥了其飘逸的精神。

在男人说话的过程中,背景有环境噪声、有规律的击打声和远处公路上的汽车声至少三层声音,但它们的内在节奏是统一的

在男人说话的过程中,背景有环境噪声、有规律的击打声和远处公路上的汽车声至少三层声音,但它们的内在节奏是统一的 车是反田园的吗?在这一如《镜子》般优美的场景中,工业社会与田园景观的界限被抹去了,远处的车水马龙听起来像风声——安娜的头发被吹动了,一切都那么自然

车是反田园的吗?在这一如《镜子》般优美的场景中,工业社会与田园景观的界限被抹去了,远处的车水马龙听起来像风声——安娜的头发被吹动了,一切都那么自然 安娜在车内,车的行进制造出窗外风景的流动,车轮挤压铁轨发出闷响,这是铁路的激流

安娜在车内,车的行进制造出窗外风景的流动,车轮挤压铁轨发出闷响,这是铁路的激流在上面这一车内视角的镜头中,车再一次隐藏起了它的躯体。同理还有在第二个男人前来搭讪时,我们随人物的视线观察车窗外的列车员装卸货物,此时车的视角即人的视角。而当列车开始启动时,镜头又向内转换,回到两个人的动作上,使得窗外的景象失焦。这一镜头淡化了高速运动中的焦虑感,甚至营造出了一个稳定的温馨的室内空间假象。此时车的声音依然为人物的交谈提供伴奏,且这一段与前一段是互补的,分别完成了对车内外的声音系统的构建。

安娜的头发被风吹动了,与之前多么相似啊

安娜的头发被风吹动了,与之前多么相似啊 汽车内的镜头与列车内的镜头异曲同工;男人打开车载音乐,内外声音的强弱对比回到了安娜在旅馆内第一次打开音响的时候,又一对呼应

汽车内的镜头与列车内的镜头异曲同工;男人打开车载音乐,内外声音的强弱对比回到了安娜在旅馆内第一次打开音响的时候,又一对呼应除了固定机位的长镜头外,影片还有许多跟随人物运动的横移镜头,这使得声音的变化更为灵活。镜头跟随人物在街上游荡,当掠过一家餐厅的橱窗时,里头的钢琴声渐渐响起,又在嗒嗒的高跟鞋声里淡出,多么轻松而自由的时刻。

当人物不再游荡时,“旅程”结束了,原先的声音系统一点点地分解,影片也陷入安静的基调里。

与第三个男人共处的旅馆,高层建筑的玻璃隔绝了窗外的声音,安娜独自清唱,镜头刻意将她置于黑夜与花屏的电视之上,显得无比孤独

与第三个男人共处的旅馆,高层建筑的玻璃隔绝了窗外的声音,安娜独自清唱,镜头刻意将她置于黑夜与花屏的电视之上,显得无比孤独 最后的也是最安静的时刻,安娜躺在自己的床上,黑暗中只剩下答录机机械而单调的声音

最后的也是最安静的时刻,安娜躺在自己的床上,黑暗中只剩下答录机机械而单调的声音采访/ 卡罗利娜·尚珀蒂埃,中译/ 小南玩小南,校对/ 路米内

中译导言

1975年,《让娜·迪尔曼》的打响使香特尔·阿克曼很快有了拍摄下一部长片《安娜的旅程》的机会。不同于《让娜·迪尔曼》时期的「女性+友人」小作坊式摄制组——以及由此形成的心意相通又彼此纠葛的摄制氛围(见幕后影像《》),在三年后,高蒙电影公司为香特尔配备了大片场制作班底,用访谈中香特尔自己的话说,这回得在「这架机器」中工作。

从小作坊到大片场的转变,打破了过去令香特尔感到熟悉、舒适的拍摄场域——从「我」出发且全然于「我」之内,「机器」的在场和它所引发的一系列伦理张力,使得香特尔必须抓紧时间将「电影」这回事搞搞清楚:当机器不仅消磨作为导演的「我」,也消磨彼时香特尔最关注的「你」和「我」之间的关系时,我们该如何与它打交道?解放被框定在机器中的活生生的人和关系,又将何以可能?

如此这般的思考和转变正刻写在《安娜的旅程》中,在旅行者安娜与一个又一个人物相遇的过程中显现出来。与彼时的新人女演员奥萝尔·克莱芒的合作,也引出与表演经验丰富的德菲因·塞里格的合作中未曾遭遇过的伦理拷问:「一个没有做过演员的人,是很动人的,这是份巨大的责任,你可以造就极大的伤害或极大的好事。」更令人纠结的是,这一拷问发出的同时也如回旋镖般返回同样初入大厂的香特尔自身,《安娜的旅程》至此翻转成为这位名叫「香特尔·阿克曼」的犹太女人自身的旅程。这一翻转也体现在香特尔与「安娜」这个名字的关系上。在拍摄档案中(由该片第一助理导演罗曼·古皮尔收藏),女主人公的名字叫作「安妮」,香特尔对此这样解释:「在很长一段时间里,我认为安娜是我的真名。我的名字是香特尔·安妮–阿克曼,我的曾祖母叫我汉娜。」

正是在流转于机器「内—外」、滑动于「你—我」之间的居间地带,香特尔创造出一种极具女性主义意味的影像再现方式,既触及他者又与自身性密切牵连,以至于香特尔坦言这是她第一次无法对自己执导的作品作出判断。也正是将「电影」重新定向至这处差异性图像无限涌出的生成之所,高蒙大厂或5亿制作成本,这些可见、可说的外部也就开始变得无关紧要,正如香特尔一再解释的:「很穷的和很富有的制作是一样的」。

访谈中,香特尔也聊到许多与高蒙「大厂模式」打交道的细节。如今身处分工更精细、狗屁工作层出不穷的社会机器中的你和我,对于这样的经历无不感到似曾相识。但值得留心倾听的始终是香特尔在言谈之间展示出来的一种极具女性主义伦理意味的摄制方法。比起为其电影贴上「女性主义」标签或搬演香特尔式「女性主义」影像风格,领会这一着眼于性差异伦理关系的电影摄制过程,对于关注女性主义电影的观者和创作者来说或许是一件更加紧迫的事。也正是在这一既个别又普遍的摄制过程中,戈达尔向香特尔吐露过的忧虑,即「电影大厂」与「创作自由」的二元僵局(见),才有可能自行消解。就像香特尔在《安娜的旅程》中做到的那样,电影的发生和自由之地正流动在你–我之间。

以下为对谈全文,由小把戏翻译成中文。由法国女摄影师、女导演卡罗利娜·尚珀蒂埃采访和撰写,原文“遇见香特尔·阿克曼:谈《安娜的旅程》”,刊登在《电影手册》第288期上(1978年5月,第52–60页)。卡罗利娜亦是《北方的桥》,《长夜绵绵》,《广岛别恋》,《汉娜·阿伦特》与《神圣车行》等影片的摄影师。

访谈导语

安娜(奥萝尔·克莱芒)是位女导演。

我们永远不知道确切的原因,只知道这能让她游牧地存在。

我们看不到任何她与电影有更直接关系的活动,既没有拍摄,也没有演员,更没有制片人。

我们看到她从一个城市到另一个城市,我们看到车站、火车、月台、酒店房间、城市的各个角落。

安娜独身一人。

一个飘忽不定的女人、一位流浪女。

就像水手一样,安娜会和不同的人物发生一夜情,他们会向她讲述他们的生命故事,他们的麻烦事儿,因为她只是经过。

但在倾吐给她的那些小事背后,大的集体故事、国家的历史,欧洲过去五十年的历史会向我们浮现出来……摘自香特尔·阿克曼写的《安娜的旅程》剧本大纲。

《安娜的旅程》于(1978年)1月2日至2月23日在德国、比利时和法国拍摄,我参加了几天的拍摄,还拍了些照片。4月4日我见到了香特尔·阿克曼,当时她正在剪辑电影的最后阶段,今天应该会完成。C.C.

访谈正文

香特尔·阿克曼(下称「CA」):写《安娜的旅程》剧本那会儿我买了台录音机。我不想半夜里起床写作。但我从没用过它,即便这样在夜里写作也太费劲了。

电影手册(下称「CC」):你有没有过这种情况:一想到什么,就用说的方式把它写下来?

CA:我以为我可以做到,但最后并没有,我也没有半夜起来写。写作中存在着一些结,要是找不到它们,剧本就没有任何进展。

CC:不过这个剧本读起来非常容易,也非常简单,让人觉得你并不想把功夫投入在这里。

CA:我是倒着开始工作的。其实我根本不想拍这样一部电影,我想拍一部只在母亲和女儿之间的电影。但我写不出来。我从母亲突然来到巴黎开始写,作为对女儿的最后一个请求,为了看看女儿的世界,然后离开。但我根本写不出来。所以我倒过来:女儿从另一个国家来到巴黎,偶然遇见母亲。之后我又后退一步:女儿遇见一个人,我还没抵达母亲,把母亲带进来是不可能的。但我也没有过女儿走向母亲的想法,是母亲走向女儿。然后我就卡住了,剧本毫无进展。剧本前十乃至前二十页,写得比其余的更费心思,我花了几个月时间来写。

CC:想法本身就已经在那儿了。有一次我对你说,你没什么想象力,你的回答是你对想象力并不感兴趣。

CA:对,但在我的生活中,从未出现过电影里那样的情况。它们源自我所知道的元素,但都不是真实的,除了我旅行这件事。其次,我当时在洛杉矶,突然间我意识到还有德国、布鲁塞尔和巴黎。布鲁塞尔位于中心,至少是在中间,她会在那儿停下脚步,母亲会打一通电话,但我不希望这通电话来自母亲。她母亲会打电话,她会去布鲁塞尔,那就很好,因为那是中心,是母亲,是回到祖国。

CC:一个不是国家的祖国。之前你在《电影手册》的采访中说,你的中心并不比别处更像布鲁塞尔。

CA:对,但那正是她母亲生下她的地方,也是她母亲生活的地方。这地方更多只是源于母亲,而非出于某个国家。从我领悟的那一刻起,一切就变得流畅起来。之后我写得非常快,但在此之前就很糟糕,因为我什么都想不出来。我只花了两、三个星期就完成了剧本,但花了好几个月才写出前二十页。需要这么长时间写作大概也挺正常的,除非你很幸运,不然就需要时间去搅动这一切,用乳剂包裹它们,而后才会沉静。我也不是立刻就做到的。

CC:那些对话,是在写作时还是在执导时出现的?

CA:在写作时就出现了。对话令我感兴趣的是它总在絮絮叨叨,无休无止,伴随着一种节奏绕来绕去…

CC:有旋律的节奏?

CA:我不知道,它就是绕来绕去,可能就像赞美诗的曲调,句子的意义并不重要。德菲因·塞里格在《让娜·迪尔曼》中读信时做到了一些,也许没有我想要的那么多,但比起我合作过的其他演员已经挺多的了。这封信先是这样,再变成那样,接着变成那样,然后成了那样,(在这过程之中)没有任何字面意义能真正勾连下去。

CC:这个想法又是从哪儿来的?

CA:这不是一个想法,倒不如说是种感觉。也不是说词语没有意义,而是有一种充分的意义。词语不必通过发音承载其意义,它们自身就能承载;它们拥有自己充分的意义。重要的是,在一段对话中,我所听到的,是音乐和节奏。

CC:这就是人们在朗诵时的想法,按维克多·雨果的话说。

CA:不,大概来自圣经,更确切地说源于圣经的写法:神说,神说,神又说。我就是在那种节奏里长大的,它一定在我身上留下了些什么。我和祖父一起去犹太教堂,我念的是犹太学校,到处都是同样的节奏。而这种节奏,我已经放弃将它原封不动地恢复出来。

CC:这种节奏,仅仅是在你写作的时候,才会再次存在。但你并没有让你的演员说出一些暴力的东西。

CA:对,他们演出他们的文本。他们不像唱歌那样呈现它,而是表演它。他们想把词语传达清楚;我呢,却把文本写得像圣诗曲调,夹杂着「因为」、「然后」,用很多东西把它变得弯弯绕绕。但要是说,德菲因·塞里格,我想让她模仿我,像我那样说出文本,我们会看到这是不可能的,也不该让她这样做。因为她找到的是她自己的节奏,她的节奏与我不同,所以我放弃了。后来我就对自己说,每个人都带着他或她自己的节奏。更多的是差异,更少的是统一。《安娜的旅程》或许不是一部权威之作,但现在这样可能更好。

CC:关于对话,你谈了很多,但你的电影却不被看作是对话式电影。

CA:或许那不是对话,而是独白,大段大段的、很多很长的独白,文本的独白。

CC:与其说是安娜的独白,不如说是其他人的独白,是她遇见的那些人的独白。

CA:对,除了和母亲在一起的时候,她告诉母亲她和一位女孩的故事。

CC:你在之前的采访中说,旅行者,作为本地现实的一处外部,其他人会攫取、占有这个地方,将它变成一处幻想之地(这是你的原话)。

CA:同样可以反过来说,一个根基非常稳固的人,也很容易成为我的幻想之地。如今这一点令我非常在意和困扰。但有段时间确实是这样的,当我沉醉在爱的魅力中,我意识到我爱的人有两只脚,站立在某个地方,出自某个非常精确的地方。现在我明白了。因此当我看到这种情况再次发生,我就会为此感到困扰。但也有相反的情况,比如一位独自旅行者。我们觉得她很自由,她攫取、占有了别人。但其实就算她是自由的人物,也是在别人攫取、占有她的情况下才变得自由的。不过在我看来这合乎逻辑,我们总在经过者身上做我们自己的梦。我们虚构了白马王子的形象,白马王子却只是经过。我不是说安娜就是白马王子,但对于安娜,我们一无所知,可能……她不同于你每天都会见到的那些人,比如在你的学校,如果你是老师,明天学校里的人会再次见到你;在那儿,你就不知道了,所有的「可能」都是可能的,所有幻想、所有对一位旅行者的幻想都是开放的。你对她一无所知,当然她也唤起自由。其实人们对犹太人的一切看法是难以捉摸的,我们并不知道他们究竟来自哪里。

CC:我知道有《流浪的犹太人》(译注:13世纪起流传于欧洲的犹太人传说),但并不知道流浪的女犹太人。

CA:我们总是用男性的口吻说话。在我们的印象里,男人总是比女人更有流动性。他可以离开,女人则是某个地方的人,即便她和男人一起离开。这应该可以追溯到19世纪,当时的男人走上他的知识之途,德国浪漫主义者,旅行者,游荡者。但我不想证明这也存在于一个女人身上,我仅仅是在谈论,而不是要证明它的存在。我不知道在影片中是否能感受到这一点。在影片中,我并不是特意要谈论犹太人,有了伊达的文本、母亲的文本,犹太人他们肯定能被感受到。

CC:演员是怎么选的呢?

CA:起初我根本对谁都不了解,一切是以经验的方式进行的。安娜这个角色,我看了很多女孩。起初我想要一名棕发女孩,我就看了很多棕色头发的,我意识到在内心深处我想要的是希区柯克电影里的那种角色,一位希区柯克式女人。我想,如果一开始她的脸很光滑,并非一切都已然铭刻在她脸上,那会更有力量。我把这个告诉了德菲因,她就让我去见当时在意大利的奥萝尔。我去意大利见她时,既没提希区柯克也没提别的,我一下子就非常喜欢她,她也很喜欢我,我们想一起拍这部电影,这一切并没有经过思考。当然,我也有些担心,我就对自己说:「但她太金发碧眼,太这啊那的。」但就像我说的,那是在我见到她的情况下产生的。我想在影片中可以感受到我和她之间的融洽和好感。

CC:母亲这个角色呢?

CA:母亲这个角色,还是出自我的第一个想法。我一共想要三名棕发女人,其中一名是身在比利时但不是真正的比利时人,出于这一点我就想到一名意大利女人。在这些名字中,我在毫无了解的情况下选择了一位名叫马萨里的女人,既不了解她本人,也不了解她的演技。再一次,我和她们呆了五天,在这五天里,我面临她们本人以及她们的演技。五天里你不做任何事情,你接受她们自身本来的样子,再灵活调整。

CC:除了奥萝尔。

CA:没错。

CC:这挺新奇的。就像我们不认为你的电影是对话式电影,我们也不认为它们是演员导向的电影。德菲因·塞里格是她动作的布景,纽约则变成了一个角色,你把假定的东西都给颠倒过来了......

CA:其实《让娜·迪尔曼》执导得很糟糕。在我看来,目前在奥萝尔和德菲因之间有一段理想的表演,这是我一直希望看到的。说到这个,在我看美国电影时,我就很喜欢他们的表演方式。当我说接受演员本来的样子,我说的是任他们畅所欲言。比如赫尔穆特·格里姆和我们在一块儿呆十天,他就比其他人更坚持他本来的样子。他给出了一段非常戏剧性的表演,正如我想要的那样。他的角色是一名德国教师,仍保有理想主义。我认为充满戏剧性(而非现实)的表演才是好的。其实伊达也并不现实。安娜唯一遇见的现实人物是丹尼尔和她的母亲。

CC:《让娜·迪尔曼》中的德菲因,是演员导向的,在影片的一个又一个镜头中她都在自我重复。

CA:是的,总是如此。

CC:至于奥萝尔,给我的感觉是你在通过她表现出一些变化。

CA:可以说,在影片中她越来越不封闭自己。一开始她收得很紧,在影片的进展中才变得更丰满、更立体。起初在德国那段,她走起路来就像个小兵,收得很紧。但即使她变得更敞开,这份收拢感仍贯穿在她的表演当中。我喜欢她身上的这份坦率,她把这份坦率和智慧带入整部影片当中,即便开始时有些凝固、严肃、紧绷。而后,随着她在影片中的进展,我们才更了解她。此外有趣的是,(在影片进展的同时)存在着这种对她,奥萝尔,的了解。这和德菲因不同。对于德菲因,我们不能说我们更了解她了;我们更了解的是她的母亲,我们通过看到《让娜·迪尔曼》更了解作为妻子的她。但我们并没有更了解让娜/塞里格,但我相信在影片最后我们会变得更了解奥萝尔。

CC:你在创造一个人物的同时,也让我们了解一个人。

CA:我有这种感受;想要去了解。我仍然没有这部影片的整体思路,这些就是我的感觉,因为我更了解她;我也更了解德菲因,但这不是重点,重点是所有女人们,所有的他者女人们,都在那儿,都是影片里的奥萝尔。

CC:这就挺美式的,即使在沟口健二的电影里你也能看到这一点。事实是女演员把角色带入生活中,通过这种方式(我想到明星玛丽莲·梦露或者玛琳·黛德丽)使自己更出名。这似乎更多存在于女性身上,我们并不了解加里·格兰特或德尼罗,我们只知道他们是伟大的演员。

CA:我觉得奥萝尔比梦露有更多东西。我并不认为我们会多么了解奥萝尔,但我们会和她有股亲近感;这不是我想要制造出来的,而是我注意到的,它就发生在电影制作的过程中。奥萝尔随着影片的进展变得舒展,因为我们在前进,我们的关系也在进展,而这些都影片中表现出来了,我觉得很美。这又一次是我的故事,也许它只是对我来说很有趣吧。

CC:创造出一个角色是什么感觉?我是在说,要是你放任自由地生出一个角色,那是什么感觉?

CA:我不知道,因为你不会把她从整体中分离出来。当人物已经存在,你就不会把她们彼此分开。这个问题有点怪,其实我并不觉得我生出了一个或者几个人物。人物是被制造出来的,我甚至不能说是被我制造出来的,它是被制造出来的。就像安娜/奥萝尔这个角色,不能把安娜与奥萝尔二者割裂开来,因为安娜的身体正是奥萝尔,二者无法分割,并且是在电影拍摄过程的千锤百炼当中被制造出来的。

CC:你的这份保留是由你的责任所支撑的。你说:「他是被制造出来的」,但这并不妨碍其他角色的存在。电影是角色的世界,除此之外还有另一个世界。

CA:对,但你不会去想另一世界,这不是人们会思忖的事情。因为你不会把它和电影分开,你了解的是这位男演员、那位女演员。所以你不会告诉自己:我已经生出他们了。事实是,我想和奥萝尔一起再拍一部电影,将一些东西继续下去。不是继续拍特定的同一个角色,而是我想把——奥萝尔在电影中越来越开放这一事实——继续下去。那些经常请一个女演员演戏的导演,我想这就是他们的感受。我不想做没必要的、愚蠢的比较:比如玛琳·黛德丽/约瑟夫·冯·斯坦伯格,但我最感兴趣的正在于此,奥萝尔和我之间的关系突然敞开了,有些事情正在发生,随着影片的进展,有些事情正在发生在奥萝尔身上,并且正在影片中发生,我觉得太美妙了,我想继续下去。

CC:我们总是相信,我们在电影中再现了我们想要再现的东西,文本、处境、姿势,有关于这些的想法,也有这些想法生产出来的其他东西。

CA:你根本控制不了,而这正是电影的有力之处。在我的其他电影中,比如《让娜·迪尔曼》,有身体:德菲因的身体,还有她的声音,都是你无法支配的,但电影反而以它们为主。这就是为什么我将《安娜的旅程》看作一个奇异之物,《让娜·迪尔曼》我完全认得出来,我感觉得到:这出自于我。但《安娜的旅程》,我还不知道,对于这部电影我完全没有这种感觉。不过正如你所说,比起在《让娜·迪尔曼》中,我或许更了解开启《安娜的旅程》的元素,我确实了解这段旅程,知道这个那个,但它们仍留存着奇异,我并不觉得《安娜的旅程》像《让娜·迪尔曼》那样真正是是属于我的,《让娜·迪尔曼》或许也是德菲因的,但我在那里完全认得出自己,《安娜的旅程》则不,我注意到里面有一股奇异的现象,它仍是最传统的电影,这类电影的形式往往不如其他电影那么明显,但这里我既没有放任形式随意发生,也没有把形式安放在正中央的位置。

这是第一次我不太确定我拍了一部好电影,其他时候我很确定,在电影里我看到一些场景,拍得挺好,构图也挺好,这些你能看到,当然它拍得很好,构图很好,但这都不是重点。我想拍一些更属于我自己的新电影,在那里我更能认出自己。

CC:你说在《让娜·迪尔曼》之后,你想拍一部更私密的电影,你已经有独属于你的东西了,你拍过《家乡的消息》,在某种程度上你想接着拍《安娜的旅程》……杜拉斯,她也新拍了一些东西,一些我们更能在女性身上看到的东西:一个电影系列往往不止是一部、两部电影,而是更多:《印度之歌》/《在沙漠加尔各答,他的威尼斯名字》(译注:这两部分别于1973、1979年拍摄完毕的电影,后与电影《恒河女》(1973)以及小说《劳儿之劫》(1964)、《副领事》(1966)、《爱》(1971)一同归入杜拉斯的「印度系列」中)。

CA:是的,我确信那个还没结束;《让娜·迪尔曼》,我确信它已经完结了。这就是为什么我想和奥萝尔再拍一部电影,这就是为什么我不确定《安娜的旅程》是否成功,我想我以后会知道的。我情愿人们告诉我《安娜的旅程》是否成功,但我的其他电影,则不需要别人来告诉我。我会去做戏剧导演,有人向我推荐了两个剧本,《美狄亚》还有......

CC:谁推荐的?

CA:一名叫安娜·诺盖拉的女演员,剧本是为秋季艺术节写的;正好我对与演员合作这件事很感兴趣,因为电影里没有真实的时间。和奥萝尔磨合得很好,超过两个月的时间,不过我也没有像做戏剧那样处理每个场景,在戏剧中,事物有时间成熟,就像写作。与某个人合作需要大量的时间,特别是在她的身体上,在她的声音上,否则就会出现奇迹或偶然,但奇迹和偶然并不是工作。如果让我重拍这部电影,我会让所有的演员都聚拢在桌前,大家一起朗读文本,第一个出场的德国角色与卡塞尔(Jean–Pierre Cassel)素不相识,但他会很清楚卡塞尔将如何演绎丹尼尔。我也慢慢发现,每次有新演员来演绎他的角色时,其他角色都不太清楚别人是怎么做的,所有这一切可能会制造出一部不协调的电影,这也许会是优点之一,但这也正是令我吃惊的地方,因为我一般不做不协调的事情,我做构造性的事情,也许除了《我你他她》(1974),那里有三种不同的风格,不是三种场面调度的风格,而是演员们带来的三种风格。

CC:那我们所谓的形式:摄影机位,镜头时长,也都是自然而然就会产生?

CA:没错,镜头总是正面的、水平的,总是用现场的实景,用与一间房间更接近同一水平的镜头去拍,人们会在膝盖处或在腰部被切断。这次我没有像《让娜·迪尔曼》里那样把布景用得那么有现场感。《让娜·迪尔曼》的布景是全然在场的——布景的在场和角色的在场一样强有力,在《安娜的旅程》中就不这样,奥萝尔比布景更重要,当然布景从来都不是无关紧要的,但无论如何,奥萝尔不是在她家里,也没融入到布景中。在《让娜·迪尔曼》中,德菲因走进或离开一间房间,我留了一点时间,让画面空着,但在《安娜的旅程》中并没有这样做;因为《让娜·迪尔曼》的空餐厅有很重的意义,同时加入了一丝抽象,但《安娜的旅程》里的场所,酒店房间,角色并不认识,我觉得逗留在那里有点讨好的意味,所以她一离开,我就切掉,所以影片第一部分的节奏就很快,即使镜头很长很慢。在镜头之间,行进得很快,这不是一处家庭空间,而是陌生之地,就像在连锁商店、旅馆这类地方播放的坏品味音乐,没必要听它,因为我们只是经过。这是一种我在电影里从来没有过的节奏感,令我感到不安。它看起来不像美国电影,但有美国片的那种紧张感。我觉得,当你拍摄一处与家庭有关的空间或类似的东西时,会有一些东西使你在角色离开后留下空场,但《安娜的旅程》里没有这样的东西,但如此一来就有点自我对抗。每次看第一部分,我都会想为什么会这么快,我感受到仓促,但这很重要。对我来说,这不是一部在美学上完全令我自身愉快的电影,我本想让画面空着,但这样做无法自圆其说;它更像是一部侥幸的电影,无论如何,开头部分一直到德国之旅的结束是一整块,接着是火车,它引起巨大的断裂,因为节奏变得完全不同,然后是母亲,这又是另一重节奏。但开头部分就像一颗喘不过气的心,我很惊讶自己做到了。

CC:你已经将电影更新了一回,我感觉你就是在发现电影,就像你发现了一些精确的事物那样,比如在一个或另一个姿势上中断拍摄。

CA:因为我撒手不管了,至少在《安娜的旅程》里是这样的,这次的制作结构,真的太具侵略性了,尽管别的都很好。当时我有一位不可思议的助手,他把拍摄工作组织得非常好,对我来说这太怪了,这架机器,一天拍火车,一天拍这个,一天拍那个,整段整段的拍摄都是在一天之内完成的。拍《让娜·迪尔曼》时我们也有工作计划,但一早我可能会说:让我们先拍这个或那个镜头吧,然而那部片对于其古典的叙事结构而言是更加规整的——有展开的过程、戏剧性的结构和结尾,在《安娜的旅程》里则更像有一个漂浮的戏剧结构,然而《让娜·迪尔曼》的拍摄比《安娜的旅程》要更灵活。在这严密的组织中有些事是不可能的,我们计划有多少镜头就拍了多少镜头,不多也不少,机器像推土机一样前进。所有这些比其他的事情更多地影响了我与奥萝尔之间的关系,因为奥萝尔也在回避这架机器,这也是令我愉悦的。如果你没有赶上预定的时间,你就上不了那趟火车。

CC:这倒是一种比起你的其他电影来说更重要的拍摄模式,但还不足以让你说:火车,我想拍就拍,就算我们会赔钱。

CA:在一部没那么富裕的电影里,我倒是能说我不在乎工作计划,我会在火车上偷拍。

CC:这部电影的成本有多少?你的预期是:5亿(法郎)?

CA:不是钱的问题,这是一部5亿的电影,账目还没算好;但在这方面,很穷的和很富有的制作是一样的;如果制作很穷,你想拍的时候就去火车上偷拍,如果制作很有钱,你就可以说:不,我宁愿今天不拍。而我呢,我不得不在预定好的计划内进行拍摄。这就是允许我以某种方式存在于外部的原因。

CC:电影的一部分是在没有你的情况下拍摄的,也有一部分是你在没有他们——没有团队、没有这机器的情况下拍摄的。

CA:就是这样,我其他电影里没有发生过这种情况,没有任何一部分是在我之外发生的。这就是为什么人们的第一部电影总是更加个人化。在第一部电影里没有这架机器,你在习惯、团队和他人之外调整自己。但从你在这机器之中工作的那一刻起,逃脱出这架机器的正是人们之间的关系,是一个人与他人之间的关系,是导演与演员之间的关系,它们都溜走了,所以它们才变得重要。当你在机器之外工作时,所有这一切,各种关系和组织都会更加混合在一起。对我来说,构图取景(cadre)是非常重要的,我不是说构图是我做的,但我会极大地参与其中,直到与米歇尔·胡西奥(译注:原文Michel Houssio,当为Houssiau,摄影助理)合作一段时间后,我不再需要参与了,一开始我一直和他在一起,后来他自然地按照我的要求取景,我看一眼,觉得就是它了,这很舒服。我们和摄影指导谈论灯光问题,但最终我对光线一无所知,我可以用非技术性的语言说出我想要的东西,但我们的手脚都被束缚在摄影指导手中,所以需要有很强的信任。我们会看取景框,再和摄影师轻声交谈,这里多一点,那里多一点,于是一种关系也溜走了,溜走的还有与演员们的关系,这更奇怪,因为我们最终是用摄像机去定夺景框(cadre),这个框架是具体的,它不是活物,也不是人,所以被分离出来的、在没有被人和其他方面过多妨碍时遗漏掉的,就是与演员之间的交流。这就是为什么尽管有这架机器在,定下景框对导演来说仍是不可让渡的。然后是剪辑,剪辑也是一种逃避,因为你又一次和别人在一起,这有点像写作,你可以重做、撤销,这又是一门手艺。你立刻就能看到东西,材料就在那儿;这更像是一种愉快的秩序,就像宝丽来。

CC:拍摄过程中,有没有突然改变看法的时候?

CA:写电影剧本时,我以为最容易拍的是母亲和伊达的场景;但实际上,拍男人们要简单得多,因为我没有那么多看法,我脑子里没有那么多他们应有的图像;拍女人们的时候,我想着应该让这些时刻是简单的、美的、静的、澄明的,这更复杂。

CC:可见,再现问题确实是个谜。

CA:你知道,用写作或者绘画的方式,就不会有拍摄时遇到的问题,就像一段伴侣之间的故事,你有一个想法,你和某人一起生活可能会是什么样的,但生活永远不会如你所愿的那样。电影也是如此,因为演员不是橡皮泥。

你没法控制一位演员,你只能走到这一步,演员几乎和你或者剧本同等重要,即使起初让这一切得以发生的人是你。也许就算有一些示意性动作,就像舞蹈或者日本戏剧里那样的规则,但即使在这些规则里,也总有一个时刻,演员的运动会超出你的设想。我之前的想法就是这样的;我想让演员和我想象的一模一样,我曾认为这完全是可能的,但事实并非如此:在图像中存在着声音的变化,存在着身体,存在着某人的身体性在场,而你仅仅只是图像的一小部分。这些仍位于这架机器之外,但我认为它们同时也位于最能代表这个系统的人身上,吉拉尔多(Annie Girardot)或者德·菲奈斯(Louis De Funès),即使他们或许再现了那些使他们出名的东西;我将这些给理想化了,但不然的话这一切一定会变得难以忍受地无聊。

CC:就你在这部电影中从演员方面发现的新观点来看,你会怎么做?

CA:这很有趣,因为和德菲因一起工作的过程中有一种真正的表演经验,也许和奥萝尔一起工作时的条理不太一样,因为奥萝尔不是一位有过很多表演经历的演员;她很纯真,这很动人,也很可怕,我不太喜欢自然主义,但奥萝尔有很自发的一面,但同时我又害怕把她身上的这一面夺走。我不想这样,一个没有做过演员的人,是很动人的,这是一份巨大的责任,你可以造就极大的伤害也可能造就极大的好事。另外,我也是新来的,对此(和机器打交道)也没有很好地习惯,这对我俩都有好处。

FIN

首发于公众号「小把戏去冲浪」(id: deux_puces)

- “一段在寒冷中长而单调的自言自语。安娜什么都没有说,或者几乎没说什么。在像缎带一样铺开而一眼望不到尽头的生活面前 , 又能说什么?”——香特尔·阿克曼

与《让娜·迪尔曼》在空间和时间上构成互斥的是这部自传风格很强的《安娜的旅程》。《让娜·迪尔曼》的成功使得香特尔·阿克曼有了与高蒙合作的机会,也因此有了这部主人公安娜在时间与空间中漫游的作品,安娜的漫游与让娜·迪尔曼的停滞形成鲜明对照,但是在这两部作品中,空虚和绝望的情绪对两位女性主人公来说都是如影随形,也因此,两部影片在文本的隐藏处交相呼应。虽然两部影片对于空间和时间的探索方式正好相反,但是内核都是香特尔·阿克曼式的。

《安娜的旅程》本是香特尔·阿克曼以小说的方式呈现出来的,之后由于拍片的需要,阿克曼将它改写成剧本,这似乎是阿克曼电影惯常的一种创作流程,《你我他她》和《朝朝暮暮》也是如此。阿克曼表示,剧本写作的乐趣并没有小说多。

影片中,在时空中漫游的安娜是一位导演,她的行为具有某种不确定性。就像一位“越境者”,她坐火车穿越了三个国家,这不仅是地理学的维度,也是在意识的区隔当中——她和5个不同的人交谈相处,但却都处于被倾诉的、失语的状态。而安娜,正是香特尔·阿克曼这样一位总是在探索边界的女性电影作者的化身,因此,我们在旅途的过程中试图了解令人捉摸不透的安娜,同时,也捕捉到熟悉的,关于阿克曼本人的点点滴滴。这部影片成为我们了解阿克曼的一条“快速通道”。

大量的正面画面、固定长镜头、对称构图、极简用色都使影片在极致工艺中显得稳重收敛,甚至有几分死气沉沉,对叙事的“漠不关心”使得影片再次介于实验影像与故事片之间。几段较长的对话层层推进,成为进入女主角安娜内心世界的小径。

在德国科隆,安娜与失去妻子的孤独男教师相遇,她无法与他做爱,只能无动于衷地倾听他的遭遇,旁观他的生活,即便被邀请去做客,结局也只能是安娜沉默的匆匆离去和男教师的伫足目送,男教师作为前景,远处驶来的火车作为后景,安娜出画、入画又再次出画,我们也完成了一次凝视中的凝视,但这种凝视的深度却很有限。

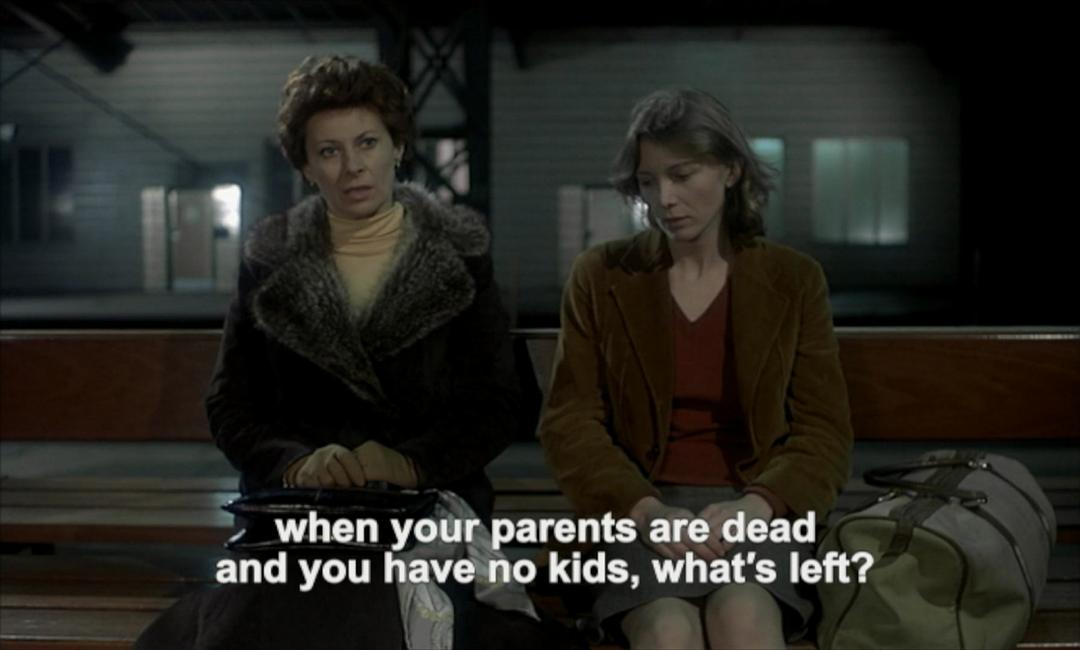

在车站月台的座位上,一个典型的阿克曼式的固定长镜头再现了喜欢安娜的男人的母亲(也是安娜母亲的好友)对她的倾诉,倾诉当中更多的是对生活的绝望以及她作为被家庭生活规训的正常女性(女儿—妻子—母亲),对安娜的种种建议,比如,生一个孩子。在这场对话中,这位母亲更像是在自言自语,安娜看似聚精会神,还下意识地靠近这位母亲,但是她却一言不发,直到她上了火车准备告别时,才对这位母亲说,“别担心,一切都会好的。”在阿克曼的电影中,这句话只是一句善意的谎言。也是从这段对话开始,我们逐渐进入到安娜这一人物的表层。

在火车上与陌生男士抽烟聊天的段落,通过两人对国籍与语言的交谈,触碰到了阿克曼一向较为敏感的“母语”与“少数族”命题。这与阿克曼的个人生长经历直接相关,她是说法语的比利时人,她的母亲在她小时候说波兰语和法语,她的祖父则说希伯来语,并常带她去犹太教堂。在比利时和法国,阿克曼都没有归属感,在纽约其实也一样,她是个没有归属感的人,就像她在上“一流”高中时,也从未觉得自己属于那里一样。正如阿克曼今年入围洛迦诺电影节的遗作《无家电影》(No Home Movie,2015)的片名一样,阿克曼对于“家”的定义早已凌驾于空间之上,成为一种无法用影像语言再现的记忆。

在黑暗中与母亲躺在旅馆床上聊天的段落,安娜终于成为了倾诉者,她向母亲讲述着自己日常生活中的旅行,私生活以及与同性之间令她困惑的情愫,有意思的是,和其他女性的亲密接触让她想到自己的母亲。在电影之外,香特尔·阿克曼母亲的去逝,对她造成了极大的打击。也是在这一对话段落中,我们逐渐进入了安娜的内心。

在与情人的短暂幽会中,两人从汽车的狭小空间进入了旅馆房间,没有信号的电视屏幕闪烁着冷色调的蓝光,正预示了接下来的一场被打断的、冰冷的性爱。但我们意外地听到了安娜的歌声,歌词是这样的:“我忙到没时间做梦/我整天在这破地方工作……”

影片的最后,安娜回到自己的公寓打开电话语音留言,在形形色色的留言中,我们几乎听到了安娜生活的全部,恰恰是一眼能望到头的、绝望的生活。 本文所有内容来自 Echo and voice in Meetings with Anna (2003)一文。

Anna的游牧主义和独身主义使得她可以游离于传统价值观、固定的社会身份,通过她的个人漫游,我们可以感受到欧洲过去50年间发生的重大历史事件在当下的回响。

在这部电影中存在着两种相互对立的口头表达 (verbal address)形式:一种是作为独白的对话 (dialogues-qua-monologues),Anna遇到的每一个人都讲述了自己的故事,在他们的话语之间形成了某种回声系统,从而叠加出剧烈的情感激荡;另一种是Anna本人的声音,以及她的沉默。

《安娜的旅程》是阿克曼拍摄过的犹太色彩最为浓厚的电影,Anna的旅行路线跟阿克曼自己的事业轨迹相吻合。她选择了这条从东欧到美国的路线(在《安娜的旅程中》中表现为德国-比利时-法国,但站台上的对话提到了移民美国),这来源于她对犹太人这一游牧民族的历史文化背景的敏感。在这条路线中,比利时不仅是一个欧洲国家,还是一条通往美国所必经的东西方移民之路,这条路线在阿什肯纳兹犹太人的历史上具有特殊意义。而她自己的家族,在1930年代从波兰——当时俄国境内的犹太人聚集区——迁移到比利时。在Anna与她母亲的朋友Ida的对话中,我们得知她们两家分享着类似的家族史。

Anna与Ida的对话在隐晦地指出Anna的家族血统的同时,也呈现出了欧洲文化中最令人困惑、最为错综复杂的一面。语言之间的错位/错认(意地绪语和德语),反映出犹太人自身不断被迫迁徙的处境,同时也暗示着他们的少数身份所带来的文化认同上的困扰。他们总是被多数所包围的少数,这使得他们必须使用多数人的语言去讲述自己的故事。

德勒兹和加塔利通过对卡夫卡的分析,提出少数文学 (littératures mineures)作为大众语境下的少数文化,往往会采取一种极简主义的、集中的、解辖域化的表达方式,但这种讲述也会步入一条死路:不写作的不可能,用统治语言写作的不可能,用其他语言写作的不可能。同时,在少数文学中,私人事务总是与政治混合在一起,两者没有明显的边界。

少数文学的概念,以及它的极简主义形式都与阿克曼的尝试十分类似。在电影的第一段独白式对话当中,德国人教师Heinrich先是粗略地提及了一些德国近代历史事件(完全摒除了个人感受,只是事件的罗列),随后毫无预兆地说起他妻子的离家出走和朋友的政治逃亡。这样一种独白并不是为了传递有效的历史信息,而是为了创造出某种时间的涟漪。在这部作品中,重大历史事件被转化成了某种个人私语,历史和地理因素不再像传统电影那样仅仅作为故事背景被呈现,而是构成了在个人-集体叙事中广泛存在着的时空层次。

我们还可以在这些独白中看到阿克曼对冗余的表述、重复的陈词滥调的着迷。Heinrich提到了camps和Communist,之后Ida隐晦地说起“人不能执着于过去”。Ida提到了德国的经济危机不如比利时严重,Anna的母亲则证实了这一点:“家里的生意很糟糕。”还有那个列车上的男人,不断说起一些广泛流传的粗浅印象:他们说比利时很繁荣,他们说法国人向往自由,他们说南美气候潮湿……

这样的一种讲述不断重复着自身,直到词语与词语之间的区别都被模糊,意义也变得虚无。这种冗余与重复体现出人为操纵的痕迹,阿克曼严格地挑拣着对话,更多时候Anna只是作为倾听者出现,观众得以集中于其他角色的独白。因此,这些独白具有故事外叙述 (extra-diegetic)的维度(角色和观众一起倾听这些故事),从而像某些诗歌一样,句子的具体含义不再重要,韵律和节奏支配着一切。阿克曼提到,她在童年时经常与祖父一起去教堂礼拜,那里到处都能听到相同韵律、节奏的祈祷。

阿克曼将传统的、有来有往的对话文本缩减成了简短的诗歌或寓言故事,同时她也用固定的、中远景长镜头取代了传统的正打/反打。这种副歌 (refrain)属性,阿克曼称之为 “诗篇”,德勒兹和加塔里认为它们是对某一辖域的描绘,是领土划分的重要因素,比如鸟鸣或打油诗。但阿克曼想要强调的是,这种重复和冗余,其背后是个人面对特定的地域性、历史性、集体性叙事时所体会到的被动、无力和陌生。

在Anna身上,我们可以看到一名当代的、崇尚游牧生活的犹太女性所面临的一系列世俗化的难题。Anna,或者说阿克曼本人对犹太文化的感情很难用亲近-疏离的二元逻辑去概括,一方面作为父权制的反抗者(这在Anna与Daniel的对话中体现得尤为明显,她唱的那首歌曲调欢快,但歌词讲述了一对情侣殉情的故事),她拒绝传统的家庭观念或固定的恋爱关系;另一方面,她的游牧主义、跨国主义倾向也正是犹太人的历史遭遇的一部分。Anna拥抱她的母亲,仿佛她拥抱着她的恋人、她的历史。从Anna与Ida的对话中,我们得知她曾经拒绝了Ida的小儿子的求婚;但在与Heinrich的对话中,她说假如她有孩子,她会给两个孩子起名Judith和Rebecca——两个典型的犹太名字,都出现在希伯来圣经中。或许可以说,阿克曼在这种游牧式的、解辖域化的漫游之中,也尝试着重新发现某种主体性。

至于主体性的问题,阿克曼解释道:“Anna在北欧的旅程并不是一次浪漫的、启蒙之旅,是她的工作迫使她不停地旅行,但你也可以说她的天职就是流浪。”阿克曼的表述将她的电影与其他欧洲导演的公路电影(例如维姆·文德斯的《公路之王》《爱丽丝城市漫游记》)区别开来,Anna的漫游并不是对存在主义危机的回应,她并不是在寻找主体性。

在影片最后一部分,当她回到位于巴黎的公寓之后,她并没有因为回到了居所而放松下来,她接下要面对的是无穷无尽的新的工作安排(新的旅程)。她的意大利女友留下了一则电话留言:“Anna,你在哪里?你在哪里?”第一遍是意大利语,第二遍是英语。这条留言强调了安娜的下落问题,但她不在任何地方。她的漫游,就是她作为一个电影人的最直接的存在方式。这种存在方式将她变为了完全的异类 (mutant being),因为她彻底地拒绝以家庭为中心的传统观念。