第一人称复数(2023)

简介:

- 节目以周轶君为话题发起人,每期邀请不同的谈话嘉宾,展开关于社会、科学、生活等多方面的探讨。用聊天的方式打开多元视角,碰撞多维观点,解读文化现象,启发深层思考。

演员:

影评:

一二集和三位律师聊性骚扰。

三四集和小鹿,毛尖,张越聊全宇宙女性和文艺作品

第五集自然律和陈丹燕止庵聊花卉植物

第六集动物性,王大可,毕金仪,张越探究人和动物的异同。

记下:爱得不恰当就是控制,甚至是剥削。(想到了再见爱人的王诗晴和老纪),佩服树木希林,我爱你与你无关。

感慨人和动物相比都不存在道德优越感,因为人才会知错犯错知法犯法,会借着“为你好”的名义掩盖自私的动机,借道德美化自己丑化别人

世界纷繁变化,我们有着困惑、震撼、不解、焦虑、快乐、趣味、发现......想要了解和分享,却不知从何聊起,和谁讨论?全网首档以女性视角为主的质感聊天节目《第一人称复数》9月20日已在优酷视频正式播出!节目以周轶君为话题发起人,每期邀请不同的谈话嘉宾,聚焦关于社会、科学、生活等多方面的探讨。通过周轶君与谈话嘉宾的交流,聚焦当代生活的疑问,启发深层理解与思考,获得与世界重新连接的力量。

本次凹凸镜DOC将在线下呈现《第一人称复数》的内容。并特邀主创:周轶君、张越、任长箴、王晓楠,作为映后嘉宾分享影片幕后的点滴故事。作为一个普通女性,生活中有很多很多疑问,或许没有标准答案。但我们需要通过交流与对话获得理解与启发,以及与世界重新连接的力量。

以下为映后实录: 凹凸镜DOC:首先想请问一下各位老师为什么想做这样一档节目?又如何理解这个片名叫做《第一人称复数》? 王晓楠:优酷人文从2016年之后,做过很多访谈类节目。我们特别希望能够有另外一个视角,或者是我们能做些不一样的访谈节目。

于是,我就去找了轶君姐、任老师、张越老师,跟老师们一起探讨这个想法。我其实只是一个提出问题的人,但我们不知道该怎么解题,后面是老师们特别漂亮的解了这样的题。周轶君:我们当时碰撞的时候有很多不同的名字,有特别不同的方向。我觉得有一位观众的话很好:复数具有包容性又独立于第一人称。确实很多事情我们来能够来讨论。

但每一个人都是从个人的经验出发,我们不需要判断是正确的观点或者说错误的观点,每一个人有自己的观点,大家在碰撞的时候有不同意见。到现在任长箴导演仍然坚持这个观点,她很不喜欢这个名字,但是你看她都包容地坐在这里。 任长箴:不行就是不行,不喜欢就是不喜欢,不是说一个东西出来所有人都要喜欢,而且我也不期待所有人都喜欢。名字这个事儿是这样,不管你叫什么名字,你可以做叫一个非常漂亮的名字,但内容可以非常糟糕。你也可以叫一个我作为导演不喜欢的名字,但我可以把内容做得让我喜欢。当内容让我喜欢的时候,这个名字就跟着这个内容的气质走了,所以叫什么都无所谓。

张越:我们导演耿直,其实起名字的时候,我们起了得有几十个名字,一个一个的讨论。除了这个之外还有若干个相当好的,我们不忍割舍。我觉得我们是一个女性节目,女性视角,作为一个女性,从我的立场和我的视角出发,所以是第一人称。但她不能是单数,因为她不能只代表我,还得是我们。 凹凸镜DOC:就像刚才各位老师分享的,每一个人都有自己的一个独特的视角来看待,包括形式或者是内容,或者一个称呼,可能这本身就是所有的第一人称构成的一种复数。接下来第二个问题,作为这样一个全女性的创作班底,你们是如何聚集在一起的?各位又如何理解我们提到的女性视角?

周轶君:第一次开策划会的时候,我也是吓了一跳,主创全是女性。张越老师是国内做女性谈话节目的鼻祖,我跟任导很早之前就认识,我在优酷也做过节目,大家都认识。来的时候主要是我们在研究谈话节目该怎么做,话题该怎么选择。大家可能对谈话节目有一个误解,觉得特别容易,看几个人坐那儿,放两个水杯就行了,成本特别低。其实并不容易,谈话节目太难了。我们一会请张老师跟我们说说坑在哪儿,包括她的经验里一些什么样的话题。实际上张老师跟我们第一个分享的事情就是,她不认为我们要局限在女性话题,在后续上线的节目里,我们男嘉宾还有很多。《第一人称复数》不是要被贴上一个标签,叫女性谈话节目,而只是恰好我们看见了很多优秀的女性。 张越:我主持过中央电视台的访谈节目《半边天》。《半边天》开办是在1994年底,为了迎接1995年第四次世界妇女大会在北京召开,所以我们那个节目号称是中国开办最早的电视女性节目之一,同时也是开办时间最长的中国电视女性节目。所以从这个角度说,算是鼻祖,我是做得比较早的、时间比较长。

小任导演大概是在1997年毕业于中国传媒大学,她是在《半边天》组实习的,和我一个组,所以她的职业生涯的也是从女性谈话节目起步的。但是做的时间不长,差不多也就是半年,她就大学毕业了,毕业之后她迅速地表现出“嫌贫爱富”。对谈话节目这种样式不以为然。你知道那种自我意识特别强的导演,她是要用她的镜头说话的,那样的人一般都拍纪录片去了,因为全是她的思想,她用她的镜头说话。但是在谈话节目中,一般说来不是导演的主场,而是主持人的主场,谈话节目依赖的是主持人。导演的工作一般说来相对简单,我们老嫌弃地说谈话节目是一种特别省钱和省事的节目,只要杵3把椅子,架上两台机器锁死了,有3人巴拉巴拉在这说着,摄像机拍下来回头把这个谈话大概剪辑一点点。 它就是个谈话节目,当然这是最简陋的谈话节目。它是靠谈话来支撑的,导演运用镜头讲故事的那种余地不是特别大。自主创新意识强的导演不愿意做谈话节目,会被限制。因此小任导演就很快就离开我们了。她就先去做专题节目,加入了《人物》节目组,它是特别好的拍人的专题节目,后来又走街串巷到乡村去拍各种民间手艺,匠人怎么编筐,怎么做锅之类的这些。再后来就去做美食节目,比如《舌尖上的中国》,日益表现出她在镜头方面的这种能力和研究。她是女导演中非常少有的技术控。我也没有想到,事隔20多年,她成为非常著名的会用镜头说话的导演之后,居然回归了,回到了一个当时被她“抛弃”的女性谈话节目里。她当时就给我打电话,说我们正在策划一个谈话节目,周轶君主持,您帮我们开一次会,出出主意。在我们这个行业里面(经常会)互相出主意,我就去跟她们几个开会谈了谈。 比如说有必要做一个女性谈话节目,真的有人需要吗?什么样的选题是女性谈话节目该做的?什么样的陷阱是我们该规避的等等。最后达成一致是,需要,该做。到底该做什么,现在也不知道,咱们就接着往下策划,就这样草台班子就拉起来了。

凹凸镜DOC:谢谢张老师的分享。就着刚才您分享到的具体的策划内容来问一下。节目开始里面有涉及到一些关于社会性的,还有很多影视方面的探讨,你们在具体节目的选择过程中,又是如何敲定出来这些细节点的? 周轶君:我觉得我们是有不同路径的。有一些选题我们是先定的人才定选题的。选题有的是跟热点相关的,也有一些跟热点没有关系,可能是一些大家有兴趣的。 张越:这是一个挺好玩的过程。从第一次开会,我们觉得女性节目有必要做这个,都十多年过去了,还没有一个像样的女性节目,来说说话,有必要做。到下一次开会的时候就要进入务实阶段了。做什么、谈什么、找选题的时候,我们就出现问题了。因为我做过很多年常规女性节目,常规女性节目的选择是有它的规律的。第一类,很重要的选题是社会生活中出现的热点问题,就像性骚扰事件。大家热议这个女性的热点问题肯定是一类选题,但它一定不可能是这个节目的全部选题,不会天天出热点话题的,跟女性有关的,你也不是新闻节目,你也没法追。除了热点话题之外,一定还要有常规的日常话题,有些日常生活有关的女性立场和女性视角的这些话题。在以往这一类节目里,它一般都是这样的题目。比方说应该怎么处理亲密关系?跟我的爱人怎么搞好婆媳关系?怎么样平衡事业和家庭的矛盾?怎么样教育好孩子?我不能说这一类话题不好,它也很有意义,是很多观众需要的。不幸的是,我们现场开策划会的这几个女的异口同声地都说不聊,没兴趣的。没兴趣怎么办?你对女性话题没兴趣,做女性节目这怎么做?最后就决定说先放弃女性节目这个概念,我们就想,我们愿意聊什么,我们对什么有兴趣。结果这一归拢发现大家想法各不相同。 有人喜欢影视剧,有人喜欢戏剧,有人喜欢动物,比如王大可,牛津大学动物学博士,研究动物的性交方式,多偏的一科,特别有意思,就是这么偏的学科它也存在。有对古代历史有兴趣的,有对ChatGPT感兴趣的。比方说我都掰扯不清楚ChatGPT,但周轶君特别有兴趣,因为大家的兴趣研究不一致,我回去翻了一下第一次开策划会的那个本儿,那个本儿上还记着一些特奇怪的选题。比方说退休之后去哪儿?到底应该去一个小城市养老好,还是在大城市家里养老好?旅游的时候怎么玩儿的跟大家不一样?还是特别有内容。就像这些各种犄角旮旯不成系统的话题,我们都列了好几十个。最后大家就说那就聊,就聊点感兴趣的,听听有意思的人说点有用的事儿,甭管它是什么专业。如果我们找到有特别有趣的话题,我们就从话题出发,去找能说这个话题的人。 如果我们在生活中碰见一个人,发现这个人聊那个专业聊太有意思,咱们就把这人找来听他讲讲他那个专业。

总之我们就是有意思人说有意思的话。先试着这么录。等把所有的节目录完之后,回过头来你发现这就是一个女性节目,你没特地做女性节目,但是因为你们是女性,你是女性的感受、女性对世界、对人性的观察。但同时这不是传统意义上的女性节目,她的话题没有被局限在传统的女性话题范围里,非常开阔,这个节目最后展示出了一个新时代的女性,这个时代女性受过良好的教育,视野很开阔,心胸也开阔。她对这个世界的各种各样的事情都有兴趣,而且人家还都有见解,因此人家就可以来来聊一聊。所以这是一个非常新型的突破以往框架的一个女性节目。 周轶君:我们第一期在录的时候,跟毛尖老师聊,我说要聊幽默这个话题,我在讨论女性跟幽默的关系,她说你讨论女性幽默不如展现女性幽默。 任长箴:我说一下,我的感受,我的角度,张越老师刚才说我“嫌贫爱富”,其实我一直是崇拜张老师,我上大学跟张老师做实习,我的毕业论文主题就是谈话节目。1998年的大学毕业论文写的就是这个,我毕业答辩是我们班第一名。 张越:任导从来没让我看过这篇论文。

任长箴:“从张越《半边天》访谈节目说起”。虽然我是学纪录片专业,我的毕业论文主题却写了一篇关于谈话类节目,我认为谈话节目是一些高智慧、高智商的人才配参与的事,但是谈话节目一定要找对人,找准人这事儿才能碰,20多年以后,我才敢碰,所以这不是“嫌贫爱富”,我把谈话类节目放在一个奢侈品的地位。 我有一次开车的时候,在收音机听见张越老师在北京文艺电台的一个节目上做分享,这个节目的内容是张老师谈文学、谈戏剧、谈电视剧,谈电影谈得特别好。就听入迷了,入迷到什么程度?我的车车已经开到家了,就不停车也不回家,因为家里没有收音机,就又把这车开出来,开回二环路,在二环路上又绕了一圈,把这节目听完。 张越:我早知道你要说这个,我把电台的领导拉来听听。 任长箴:这个事儿深深地在我心里就埋下了,我并不是因为您是做谈话节目的女性,谈话节目的鼻祖才请的您,而是我发现张越老师可以以其他的方式打开话题。后来我认识周轶君了,周轶君她原来一直是谈话节目的常驻嘉宾,她的谈话的能力我就不用赘述了。当晓楠说要给她做一个谈话节目的时候,我就觉得ok,这个谈话节目在我心里最起码有两个人是具备的,更何况我觉得谈话节目在形式上是最简单的。特别简单,我就觉得ok,好,可以当人具备了是可以做的。

我特别不愿意提女性这个点。刚才说我们都是一个女性的创作班底,根本就不是,所有的摄影、灯光、摄影助理全是男的人,一个女的都没有。虽然我们剪辑师都是女的。我不想提女性这个事儿,我想提知识分子。我一直对知识分子的题材以及知识分子感兴趣。 这两位在我心目中是非常知性的知识分子女性,而且她们会表达善于表达,我觉得她们在我心目中是一个知识分子的感觉。而知识分子的感觉始终是我在做纪录片,特别想往前推的一种感觉,这个感觉特别地低调,特别小众,而且特别难做。我不强调女性这个事儿,我强调知识分子这个事儿,我强调我们愿意以一种非常弱的声音、非常低调的感觉,非常朴素。你注意我们整个片子的制作,我特别不在意那些花里胡哨的东西,经常有人问我说,老师咱换一个字体或者这样,但是我说都不重要。 你们理解我想要的那个东西是什么,不是因为我们简陋的把一个黑图都放在这,是因为我就不要,我要的是没有人能做这个,没有人愿意做这个,我是一个知识分子的发声,知识分子说出来这东西能量巨大,这个是我要的。 张越:刚才任导说到知识分子这些词的时候,我都替晓楠把心揪到了嗓子眼儿上。在录制过程中,我经常会问晓楠一些如何商业化问题,晓楠每次都说这些您都不用考虑,只要考虑把节目做好了就行。这个还是挺感动的。

凹凸镜DOC:感谢各位老师刚刚对这个问题的分享,也让我本人对任导对做这个节目的进入过程有了一个非常深刻的了解。因为时间比较紧张的原因,我们现在马上进入问答的环节。 吾嘶电影:各位主创好,我看这个节目的片名时,我想到了一个多年前就不再出版了一本刊物叫《独唱团》,我第一印象就是独唱成团,所以第一人称也是复数的一个想法。第二我特别赞同一点,因为我从来没把这个当成一个女性节目,因为既然女性聊了议题都不被限定了,为什么这个节目还要被限定上一个女性的标签。我更觉得它不应该被限制,而且最重要的就是我特别喜欢的一点就是这个节目的主持人是有观点的,我们太久没看到主持人要输出观点的节目了,太多节目的主持人只是在引导别人在说什么,把自己放在一个很安全的位置。 这个平台提供了让她们去说,我们发现说其实她们的话题那么丰富,他们的精神世界如此的多元,我觉得这一点是我今天看到非常惊喜的地方。

提问:想问一下老师们,刚才大家都说谈话节目是一种比较简单的形式,但又是最难的节目形式,老师们觉得难在什么地方? 周轶君:难在人。我们其实在做这个节目的时候,我刚才说了,第一难嘉宾。我们需要找一些有观点的,但不说教的人,她在自己的领域里面有些执着,她在思考她这个领域,并且思考的更多、更宽泛的东西。所以我们是希望有一些人能真诚地来谈一些事儿的。任导后来跟我讲,越剪越觉得说这个片子我们有很多先进的观点,而且整个的风气给人的氛围感觉很清新。她觉得我们的这个片子嘉宾是一些传播先进理念的人,我很认同他这个说法。 张越:我举一个例子说,嘉宾、主持人谈话之间互相要能兜得住对方,可以使得谈话呈现出更丰富的多面性和它更深刻的层面。比方说在谈话的时候,小鹿很生气地说道,她特别烦。在医院做妇科检查的时候,那诊室的门谁推开就推开。当时你没穿衣服,你知道那个特别尴尬。她就特别恨这种情境她就在把这个弄成段子,在脱口秀里面说她说她很生气,这是第一个层面,这个层面是有共鸣的,女性都知道的这种很不被尊重的。第二个层面是我接过来小鹿说,其实我年轻的时候也像小鹿一样,对这事儿感到非常生气。但是现在我就不那么生气了,是因为我说对你来说,你去做一次妇科检查是天大的事儿,对大夫来说,大夫一天检查好几百个人,而且他一辈子每天都干这个,所以对他来说这不是一个特殊的事儿,这很日常在很日常的情况下。至于说到推门就进的人,又不是诚心耍流氓,不就是一些生活习惯比较粗鲁,所以其实也可以接受。因此到这个岁数,我就已经对这事儿完全能够释然了,毛尖老师说她也能够释然了,这个是这个问题的第二个层面。第三个层面是小鹿说那不行,我确实有过真实的愤怒和情绪,我就得把它说出来,我不能说特别佛系,特别释然,我就什么都感觉都没有了,我就是有这个感觉,我这个感觉就是要表达出来这是我创作的一部分,要不然就没话可说了,这是第三个层面。 周轶君觉得这是一个不好的事儿。你得让我知道,还有另外一个更好的可能就是更尊重、更文明,你得让我知道有那个可能,就是你别让我觉得不文明就是天经地义的事情,你得让我知道有更好的可能。但假如现在实现不了,我也能接受,这个现状又是一个层面。你看四个人、四句话,四个角度、四个层面,而且跟对人性的认知、对文明延伸的认知、对社会发展的认知。岁数跟经历有关的认知都有关的,在谈话里面会有很多这样的层面,你仔细听是很有意思的。我们在做的过程中也会觉得很滋养的。我在讲一个女性在她自己狭窄逼色的环境里,她的精神要求很高,她的精神要求超过了她的环境的时候,她就会很难受,觉得很压抑、很受苦。 我也举到了像顾长卫导演的电影《立春》等等这些,当我说这些的时候没有问题,这些都是对的。毛尖老师说,但是哪怕是一个不理想的环境,依然能安顿身心,难道不是很好的吗?很好。另一个层面,所以其实谈话要出现这样的东西,但要出现这样的东西很不容易。

周轶君:我说实话我们开始要录的时候,我心里面其实特别没有底。因为我们也是保留一个要谈话节目的一种资源状况,不会有文稿,这种没有事先的任何构思。我们真的是靠现场的这种碰撞,而且我也是第一次这样的做主持人。我上去的前10分钟,我心里想的就是完蛋了。因为我希望迅速能够升温到某一个状态,幸好张老师在我旁边,她可以把这个话题引到不同的层面上。我在这儿边说边学,因为很多次救了这个场,所谓的层次这些东西都是大家后来越碰越有火花越碰越有火花。到后来我们整个的录制现场非常欢乐,很多摄影都快要笑场了,就是这么一个过程。 张越:反正主持人和嘉宾之间互相能聊得起来非常重要,而她们互相又不认识,所有的积累都是以往的积累,在现场能够碰撞大家也都有一个挺松弛、挺自然的心态。比如说我们聊影视剧中的女性形象,跟毛尖老师,我们4个人一起一上来那个是杨紫琼的《瞬息全宇宙》,那个电影刚刚得奖,杨紫琼又得奖,当时全国女性一片欢腾,挺励志的,这事对中国女性来说。我们就说从这个出发谈判。影视剧中的影视形象,按说怎么也是一个得大奖的片子,咱们怎么也得欢呼鼓舞一下,分析一下这个佳作。一上来第一句,主持人就已经就说你谁能给我分析这电影我怎么不太爱看?我就说我也不爱看,毛尖就说我也不爱看,所有人都说不爱看。但是这就咱一般谈话节目不这样,哪怕为了应酬也不能这么讲话。可见大家都是非常坦诚的、自如的交谈,不敢说大家就实话直说。对,但是也确实得感谢一下其他的比如说导演,我特好几次都在非常不安的跟导演说,我说我觉得这个事儿我应该先给解释一下,这地我应该先帮着总结一下,要不然不好解,观众可能听不明白。 导演每次都跟我说您不用管这些,什么都不用干,你们怎么高兴怎么来,爱聊什么聊什么,剪的事儿跟您没关系,我们自己都能解决。

任长箴:这个事儿特别重要。刚才你说难度在哪就是这个问题,难度这个事儿看是怎么难,别人觉得难的地方我们觉得一点儿都不难,我们就都说不喜欢,别人都觉得分析这佳作这事儿肯定特难,我们就都说不喜欢这事儿就过去了。刚才周轶君说了一个话,说我们不说教,我不知道你听见没听见这句话,我把这儿展开说出来。 不说教是什么意思?我们看短视频的时候,经常短视频里告诉你女人要想幸福的五句话,什么你要想挣到100万财富自由,最重要的事,你要做到。就是这个世界上有非常多的人来说教,说你应该回家看看父母,要多陪他们住一段时间,一两天不够要住两星期,知道他们的需求。这些东西在我看来都叫说教,都叫说教这些东西,这个概念我知道,这个概念我也有体会,这个概念我也理解。请你不要再告诉我,我们这个片子我非常杜绝这个东西,我不是要杜绝正确的东西。我杜绝你重复我已经知道的问题,我要增加我不知道的维度,认知思考的空间、思考的层次。就刚才张老师说的,你不同嘉宾给我就是不同的层次,而不是在一个道理上一个老生常谈的道理上反复地说教。所以我们坚持要不说教,我们坚持要一种放松的状态,而不是一种虚伪的正确,明白我说的意思。 凹凸镜DOC:感谢各位老师的分享。可能刚刚提的这个问题,比如说作为一档谈话类节目的难度,除了我们有知识分子立场嘉宾的思考和观察,还有态度,还有我们整个形式上让观众的一个舒适度之外,比较难的就是你们在现场的一个互动这样引发出来的一个议题。它难就难在像您刚刚分享的那样,它在不断地更上一层楼,这个也是这档节目我个人觉得非常成功的一个原因。感谢现场的观众朋友们,欢迎大家去豆瓣,微博上发表对《第一人称复数》的看法和观后感。我们下次再见。

首发 | 凹凸镜DOC主持人 | 路过编辑 | 裴嫣柔

9月20号,《第一人称复数》上线优酷人文,节目以周轶君为话题发起人,每期邀请不同嘉宾,开展关于社会、生活、科学等多个方面的深刻讨论。

对于《第一人称复数》来说,“女性”是节目留给观众的初印象。节目发起人为女性、总策划为女性、导演也是女性、每期嘉宾也均以女性为主,节目这样的设定是否呼应了当前热议的“女性主义”,这成为了冷眼的第一个疑问。

但当冷眼想以“女性节目”破题,开启本次与节目总导演任长箴的专访时,任导却否定了“女性节目”的定义。

“我们不想被贴上女性节目的标签”。任导给出了直截了当的回复。

那么,《第一人称复数》究竟是一档什么气质的节目,在谈话场的背后有着怎样的内容表达。《第一人称复数》总导演任长箴受邀做客冷眼,为我们带来了回答。

恰恰是女性而已

“这不该被定义为女性节目”,任长箴解释,本质是不希望用“女性”标签来局限了这档节目的表达,因为关于《第一人称复数》,更值得观众关注和感受的,是深刻的洞察、多维的思考、严肃的表达等方面。任长箴用了一个词:“知识分子气质”。

对于嘉宾的选择,比起“女性”更重要的,是嘉宾自身特质。

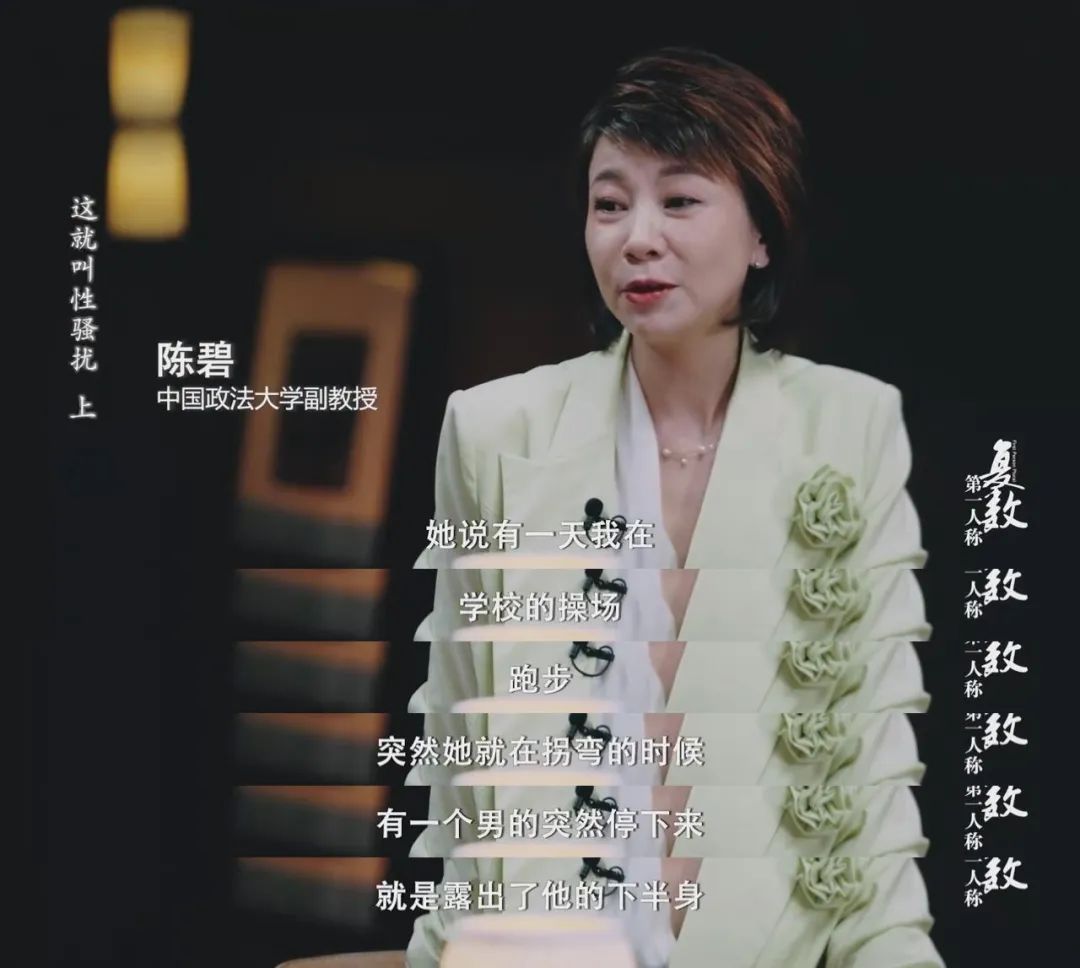

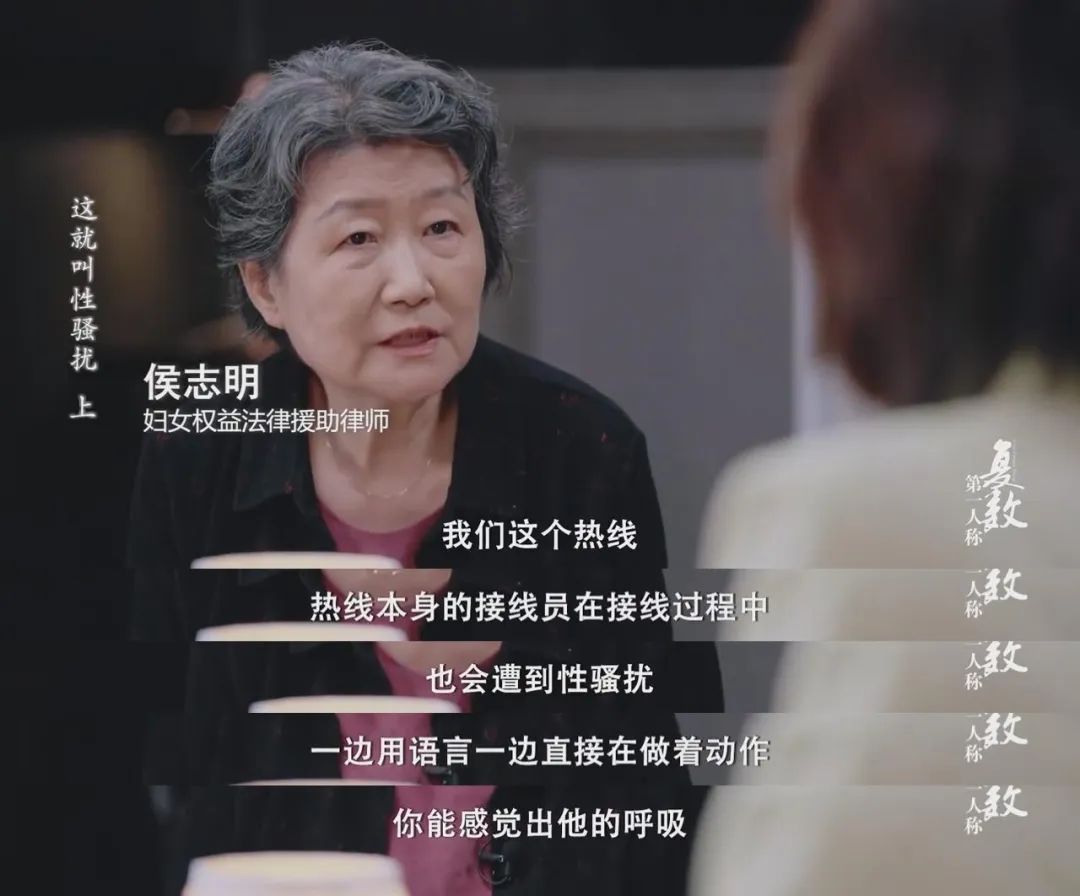

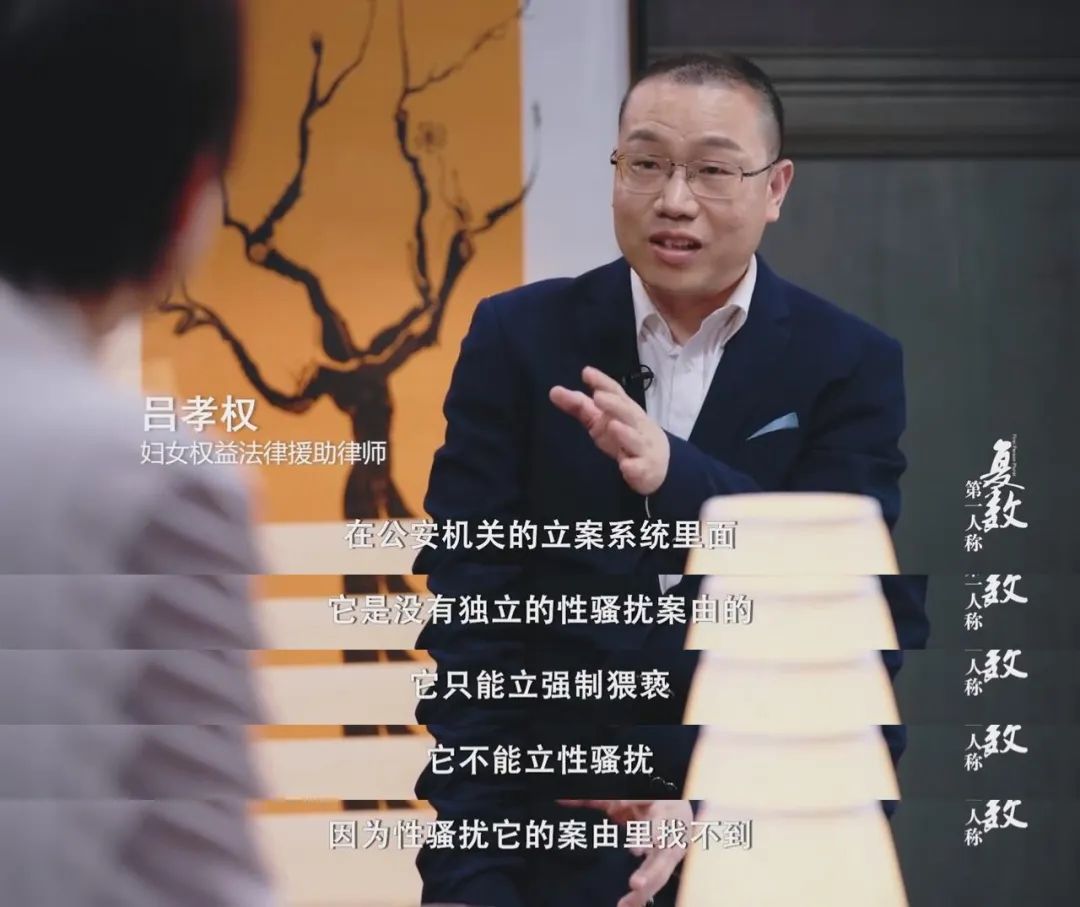

节目的发起人是纪录片导演、作家周轶君,邀请的嘉宾则是各大领域的专家、学者,例如第一期的中国政法大学副教授陈碧、北京红枫妇女心理咨询服务中心顾问侯志明、北京市千千律师事务所律师吕孝权,他们专注在某一个研究领域,积累的知识足够支撑起这档节目的专业度,所表达的也都是富有文化内涵和思想智慧的内容。

同时,他们的讨论是理性的、严肃的,是抛开了“娱乐化、流量化”的困扰。这样的讨论构建了一个传播新认知、新思考的谈话场,是在当下娱乐环境里不可多得的,是《第一人称复数》最重要的特质,也是任长箴不想这档谈话节目局限在女性节目最首要的原因之一。

其次,在谈话节目最关键的要素——话题的选择上,《第一人称复数》也不限于女性话题,而是更广阔的聊“感兴趣的所有话题”。

任长箴告诉冷眼,在最初策划节目时,主创团队就抛弃了女性的概念,先去思考对什么感兴趣,如果大家觉得有意思想展开聊聊,就会决定选择这样的话题。

因此,我们能看出,目前播出的几期节目,除了“性骚扰”外,“全宇宙”、“植物学”、“人工智能”以及未来“动物进化”等话题,其实都不具备“女性特质”。用任长箴的话来说,“女性可以讨论任何话题。而关于男性和女性话题的界定,其实也包含了刻板印象。女性可以讨论任何话题,男性也是。”

而当我们跳出女性节目的框架,反观第一期节目时就会发现,其实《第一人称复数》从未局限于某一特定的性别。

作为一档以女性为主的谈话节目,《第一人称复数》反倒在第一期邀请了一位男性嘉宾,北京千千律师事务所的吕孝权律师,从常识和法律角度进行了专业知识的普及。

而面对“性骚扰”这一个长期与“女性”标签绑定的谈话主题,节目中嘉宾们还特意补充强调了,社会中也存在大量男性被性骚扰的现象。

任长箴告诉冷眼,其实从最开始的策划,到最终呈现的内容,展现出来的气质和面貌,都并非要刻意朝女性靠拢,只是屏幕前被大家看见的主创团队和嘉宾恰好是女性而已。甚至任导打趣道,节目背后的摄影老师还都是男性工作者呢。

或许,正如任导所说,如果以性别二元对立来区分阵营,强化标签,那就失去了做这档节目的初衷,因为“内容”才是让节目能立住的根本。

谈话节目不要说教

如果说这档节目有什么制作上的难点,那就是找到一群有观点、却不说教的人。“不说教”是任长箴给这档谈话节目定的一个标准,也是选择嘉宾的维度之一。

所谓“说教”,她解释说,就是重复观众已经知道的问题、教条式的指导观众应该怎么做,但可能自己也做不到。这种单一维度的价值观输出,是一种“虚伪”的正确,是不应该出现在一个谈话场的。

任长箴说:“现在年轻人最烦别人的建议,我也最讨厌给年轻人建议”。节目里的讨论应该只是增加不同维度,打破一些原本的认知,让思考空间能更加广阔。而不是坚持某一维度的“正确”,这对于谈话节目是没有意义的,对于对谈本身也是。

所以,《第一人称复数》想要构建的,是一个永远真诚的谈话场域。

而对于如何实现的问题,冷眼将任长箴的观点解析为了以下几个方面:

第一点,节目里不说“正确”的话,只说想说的话。

这也和节目议题的选择思路不谋而合。在第三期里,嘉宾们展开了对《瞬息全宇宙》的讨论。而对于这部斩获无数奖项,拿下95届奥斯卡金像奖的“最佳影片”,作为主持人的周轶君却直言,自己对于影片不是那么喜欢。

在场其他的嘉宾也表达出了相同的观感。张越老师更是直言,杨紫琼获得最佳女主角这件事,比《瞬息全宇宙》这部影片更有价值。不同观点的输出,让观众们看到在这个轻松的场域里,敢说出想表达的话是一件容易且值得被尊重的事情。

同样的,在节目第四期的对谈里,聊及树木希林在面对出轨和家暴的丈夫,却始终没离婚,并从没有泯灭对他的爱时,张越老师也一反当下网友的意见,引导观众暂时抛开婚姻的残酷,把目光放在树木希林本人的大爱与旺盛的生命力之上,表示树木希林对与事业、情感的追求,同样也是一种“自立”的体现,这在当下关于独立女性的探讨中,也一种是难得听见的声音。因为情感关系、婚姻关系从来都不是衡量一个女性是否独立的唯一标准。

在以表达为核心的节目中,单一价值观从来都是要避免和反对的,这种多元的观点、不同的价值观,才是一档谈话节目里应该被看见和接纳的。

第二点,嘉宾的选择直接影响节目气质。

冷眼更愿意将其理解为是,任导在通过节目向我们抛出了一个问题:当我们关注一档节目时,关注点是应该集中在嘉宾间多维思想的表达,还是不同性别的主张?

很明显,当《圆桌派》在进行内容呈现时,你从不会认为这是档男性的谈话节目,而会更多的关注到话题讨论、关注到某一个嘉宾的观点。

那么,回到这档以女性为主的谈话节目,节目所真正呈现的,其实是一种知性、松弛、有态度的真诚表达。周轶君、张越等嘉宾温和的视角,通过不具伤害性的表达,展现出更显著的包容性。

当节目核心人物和节目的制作目标统一时,节目的“气质”就是一蹴而就的事情。

内容表达需要抵达观众

我们常说,表达是内容创作的核心,无论什么样的内容形态背后都有创作者想要表达的内核。而被问及《第一人称复数》的表达内核,任长箴告诉冷眼,“我其实很难去说清想要表达的是什么,但我知道我不想表达的是什么”。

“我不想要老生常谈的东西,我不需要伪善的正确”。这是在访谈中任长箴反复强调的。冷眼也好奇,这背后所折射出来的创作理念,究竟是什么?

任长箴表示,从过去的纪录片创作,到如今的谈话节目,她在内容创作中最大的坚持,可能就是“不从众”。展开来说,就是不迎合潮流和大众追崇的流量,带着冷静的视角,去审视和看待大众趋之若鹜的事情。

“我只对真相、真理感兴趣”。在她看来,保持一个独立的精神状态是应有的状态。有时候冷僻的、小众的内容,反倒会吸引着她去探索研究,同时成为了内容的优先选择。

而这些小众的内容,真的能抵达观众吗?围绕这一点,冷眼与任导再次展开了讨论,一起聊了聊创作者与观众的连接。

任长箴说,她观察到现代人的心理状态大体相似,即不论在工作中多么的从众,工作之外依旧追求者独立的自我空间。也就是大家都愿意保持一种独立的精神状态,本质上也都有不愿意迎合的那股“反叛”。

那么,在这样的状态下,观众也一定需要一些内容来满足自己的精神需求。《第一人称复数》所具备的知识性的和内容深度,恰好契合了作为创作者的任长箴的兴趣和作为接收者的观众的需求。

“即使是在评论区看到一句‘我很喜欢‘,我也能知道观众说的是什么意思”。任长箴欣喜地告诉冷眼,“就像以前做的片子,观众好像很难接收到你的表达,但到今天,我们的内容,恰好满足了观众的需要,可以和观众喜欢的匹配上。”

过去观众要的东西相对粗糙,而如今却对内容的需求更加具体、精细,甚至深刻。观众和创作者的审美、认知能力的提升,让需求和供给的匹配成为了第一层连接。

节目与观众第二层的连接则体现在观点的共鸣上。

在关于“独立女性”的探讨中,脱口秀演员小鹿讲到,“独立女性根本不是由谈不谈恋爱、结不结婚来定义的”,嘉宾张越则总结说“独立女性应该有一万种面貌”,而这些恰好拟合了当下观众的心声。

正如任导说述:“《第一人称复数》的对话场里,嘉宾们的观点,如果能击中你的内心,说出了你想说的,甚至可以激发你的表达欲,那这就是这档谈话节目成功的地方。”

在对谈结束后,冷眼想到了茅盾的一句话,“文学作品的语言应当是形象化的、富有表现力的、准确和精炼的,然后可以传达作者所欲传达的思想情绪,然后可以构成鲜明的形象。”

而影像的语言,或许应该是深刻的、生动的、具有思辨性的,内容表达从来不应是为了迎合市场与观众,而是要最终能抵达观众。

这是任导的坚持,也是优酷人文11年来的坚持。作为全网第一且唯一的人文频道,“看文化人物,上优酷”不仅仅是一句口号,更是优酷人文坚定践行的创作准则。

可以说,优酷人文大概是对人文“内核”理解和洞察最深的内容平台,很早就确立了“人文在「人」”的理念,今年更是发布了“看文化人物上优酷”的发展战略。一切围绕「人」来做文章,从主创表达的角度,站在「人」的视角去看世界,出品的节目内容以「人」为尺度,关心人的命运、情感、情绪。

优酷人文11年来,出品了许多经得起时间考验的经典节目,这些“代表作”也成就了许多文化人物,他们变成了优酷人文的符号,也成为了代表人文精神的符号。

冷眼很高兴的看到,在这里,厚重的人文主义思想,从来都不曾被流行的浪潮所左右,它的价值在内容创作和节目形态的赋能下日益深远。

最后,如果让冷眼用一个词来总结任长箴和她的《第一人称复数》,冷眼想选取“温和且坚定”。坚持表达想表达的,坚持选择有价值的,温和的表达与输出观点,这恰恰是这个时代所需要的。

国产综艺的清流,当属独树一帜的谈话类节目。 没有噱头,不求流量,也不存在剧本。 围绕某一个主题,自然生发感悟与真知。 最近又有一档全新谈话类节目,悄然上线。 令人惊喜的是,她们也太敢说了——

节目的发起人,周轶君。 曾经唯一独闯战地中东的女记者,现在的文化纪录片制作人。 窦文涛评价她,是“知识女神”。

比“知识”更让人记忆深刻的,是烙印在周轶君身上,这个时代的刻板印象“独立女性”。 在节目的开头,对于这个有些玄乎的名字,周轶君是这样解释的: “你我都是好奇且包容的人,我们是一个复数。但每个人终究是独一无二的个体,在群体中仍然是第一人称。”

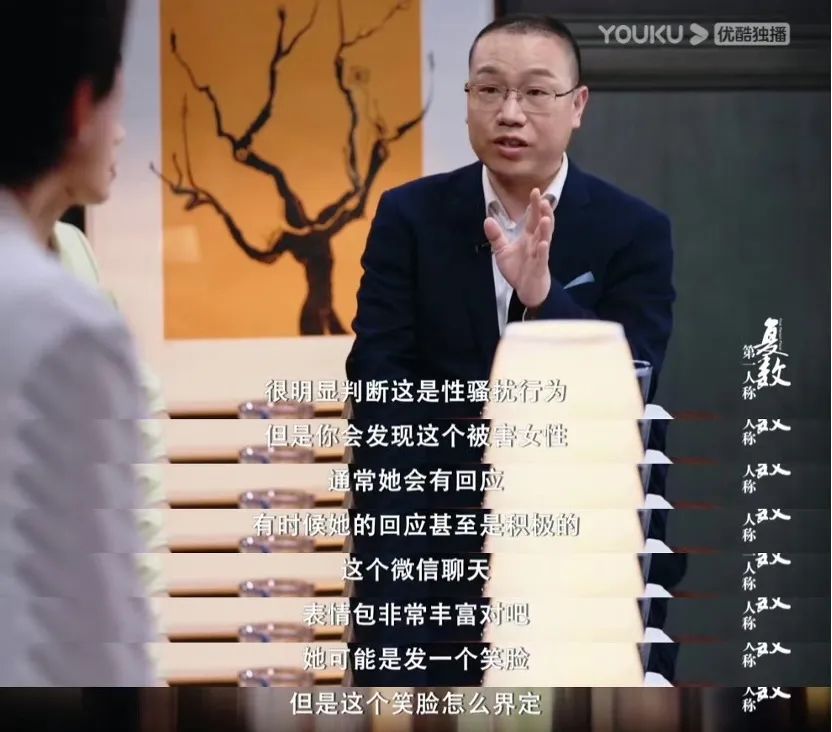

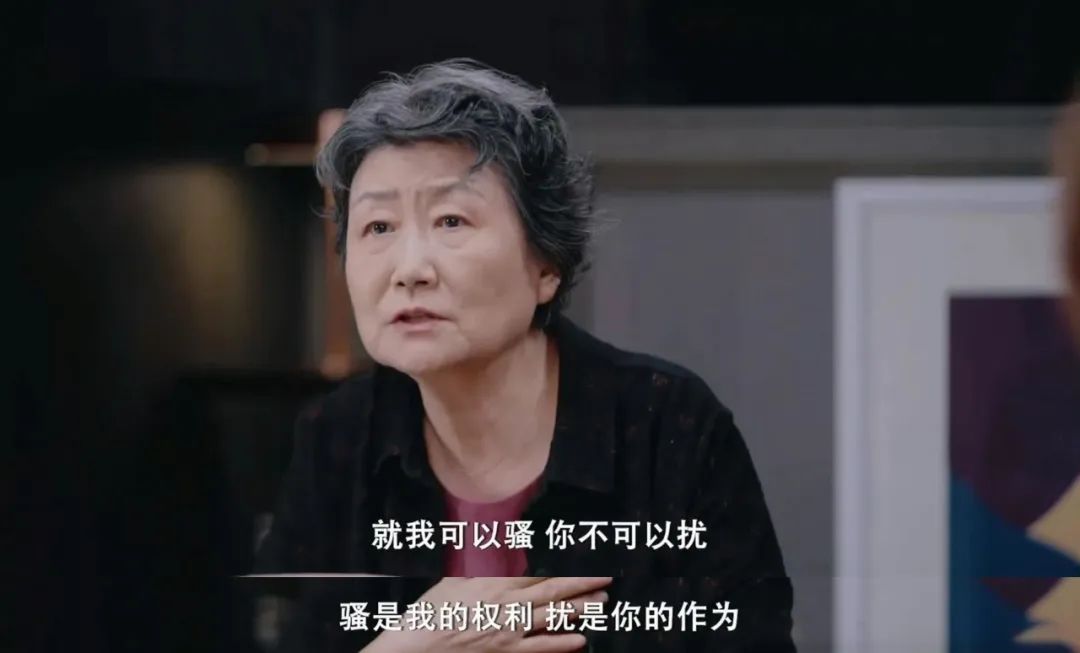

节目中对每一个主题的探讨,都是来自于自我,也就是绝对的“第一人称”。 只不过恰好,周轶君的第一人称,是身为一名女性。 第一期的话题,便也直击当下最敏感的话题——性骚扰。 到底“性骚扰”的定义是什么? 从法律上出发,通过三个条件对此定义: 第一,违背他人意愿; 第二,行为本身必须是跟性有关; 第三,行为人的主观目的、企图是什么。

比如说,公司男同事对两位女同事讲黄色笑话,这一行为发出就已经属于法律定义“性骚扰”的范畴中。 但如果其中一位女同事觉得没关系,那就不属于“性骚扰”; 若另一位女同事表现出了不适,但男同事还在继续的话,那就属于“性骚扰”。 单凭法律定义,就能够直接判断“性骚扰”的界限吗? 在实际操作中,不管立案或是制止这样的行为,都是非常困难的。 周轶君提出了一个民间的观点: 在一个女性成长过程中,没有一个人是没有碰到过性骚扰的。

或许会有人提出质疑,但正因为对“性骚扰”的界定不够准确、明晰,导致了对其认识的偏差和误解。 比如像在《请回答1988》中,德善遭遇了露阴癖。虽然她非常勇敢地用语言回怼,但却在过后,吓得浑身发抖。

同样遭遇过一样境况的女生提问道,我不知道这个算不算。 再比如,作为妇女热线的接线员,总会接到一些恶意的电话。能够感觉到对方的呼吸,一些露骨的性咨询,甚至能感觉到电话那头的动作。

这所有的一切,都属于“性骚扰”。 但比起遭遇“性骚扰”,更加困难的是裁定并对“性骚扰”进行惩治、打击。 比起那一次性骚扰行为所带来的阴影,反反复复讲述经历的伤害,要远大的多得多。

也因此,很多的女性为了避免承受过多叙述性骚扰所带来的心理伤害,而选择了沉默。 另一边,“性骚扰”由于发生在瞬间以及密闭空间,难以留下证据。 而立案系统里,并没有独立的性骚扰案由,只有“强制猥亵”。

很多情况下,实施性骚扰的对象,是站在权力上游的人。 被骚扰的对象,作为弱者,要么屈服于权力压制下,要么只有越过层层艰难,独自反抗。

这一切的难,都由于性教育的缺失与纰漏。 同时也对应了短评中,对于如此大胆讲述的感动与勇敢: “谢谢周轶君让我们不再惧怕提起性骚扰这类话题,女性应该大方、直面社会中对自己不利的因素并设法解决它们而非逃避。”

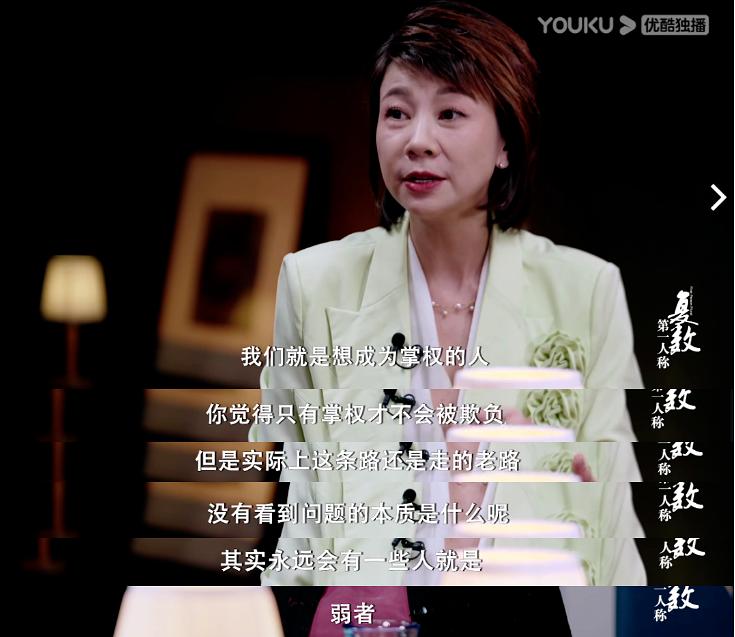

如果说第一期的话题,是从女性视角为不敢言说的话题打开了一扇门; 那么第二期的话题,便是试图给更多的女性一次直面自我的机会。 《半边天》的主持人张越、影评人毛尖、脱口秀演员小鹿,四位女性坐在一起,讨论今年大热的奥斯卡获奖作品《瞬息全宇宙》。

杨紫琼拿下影后的一瞬,所有人为她欢呼,为女性主义喝彩。 但桌上的四人,却对这样的言论以及电影本身提出了另一种观点。 并不是全天下的女性,只有独立自主这一条路。

早期的影视作品中,女性都是纯真的、惹人恋爱的,在故事里起到的是辅助作用。 也就是最原始的刻板印象,贤妻良母的角色。 放到现在,越来越多面的形象出现之后,开始产生了某种对贤妻良母的抵抗情绪。 独立女性的光辉,腾空而出,也衍生出了众多叠加爽文buff的大女主角色出现。

像是《三十而已》中,顾佳的出场,因为儿子被霸凌而把别人的家长揍了一顿的行为,怎一个爽字了得。 再比如火爆的《瞬息全宇宙》,更是“独立”的代名词。 但真正的独立女性,就只有一种形态吗? 事业有成,不为爱情所困,更不会结婚生子。 我们又再度被困在了那个只有贤妻良母一种形式的女性认知里了。

能够将处于风口浪尖的性别问题,拿出来理性探讨,不失为一种魄力与勇气。 但作为主持的周轶君也好,导演任长箴也好,都不止一次的表达: 不希望用“女性”标签来限制节目的表达。 她们希望的,是深刻的洞察、多维的思考、严肃的表达等方面,是“知识分子气质”。 除了女性问题之外,她们也延伸到了动物、花卉、甚至人工智能、科技与狠活……

回到一开始所说,女性只是她们共同的身份,而不是对表达的限制。 从女性的视角,会有细腻、感性的一面,也必然会有理性、严肃的一面。 比起用“女性主义”来定义这个节目,它更像是摊开了社会更多不为人所知的、羞于探讨的对立面。

我们不该成为那个权力的上游者,用审视的眼光去看待她们的讲述与提问; 应该和她们一起,共同去探索和发现,世界的方方面面。 那些不敢说的、敏感的、尘封的、未知的内容,都应该被更多的人所了解并形成探讨。 这才是真正的“第一人称”。

*本文作者:D