回南天(2020)

演员:

影评:

鹿特丹电影节的介绍中将《回南天》形容为继《地球最后的夜晚》和《南方车站的聚会》之后又一部“南方新浪潮”力作。出于对导演多年前的纪录片《排骨》的好感,曾这部新作抱有期待,最终却发现它差强人意。

亚热带季候风吹过,一对年轻情侣在潮湿得拧得出水来的回南天渐行渐远,各自向他人倾斜。这部电影的剧情走向有点像锡兰的《适合分手的季节》,用黏稠湿度来表达情感的方式又很容易想到娄烨或者毕赣,当然《回南天》的视听语言和完成度远远不够。

在沉闷的节奏中,小东和杜鹃亲密关系崩离的主线闪烁其词地缓慢推进,四个人物的枝干副线在期间藏头缺尾。像许多中国独立电影一样,《回南天》里的人物也喜欢将大半句话吞咽下去,转向不知所云的发展。情节的断裂和疏离使得人物线索被当作说不出口的神秘,比如杜鹃感情的转移、园园的自杀倾向、龙老师入狱的“大哥”,这种叙事的不完整看似在模仿留白的玄奥,而实际是用碎片化的剪辑来掩盖其单薄内核的空洞而贫瘠。被设计成暧昧而复杂的人物关系并没有被放置在生活中去涤荡出真实的状态,姿态又都被精心矫饰过了头,一个个沉默寡言,郁郁寡欢,不是沉浸于幻想和性苦闷,就是在生活之外游离,只剩下演员们凝视空气中水汽分子的苦闷。

许多意象也被强行加入赋予意义,比如跳到湿漉漉地板上的鱼、被放生又被装回鱼缸的金鱼、从笼中放归自然的鸟和连绵不断的雨水,这些被重复使用的意象无时无刻不在给人物打上困苦的标签,同时又拼命在渲染湿气中的暧昧情绪。

小东的粤剧小舞台和大圣梦算是其中比较完整的一条线。原来的小舞台变成了废弃的游乐园,原本不可一世的美猴王,跌落在尘泥里成为拍照道具,体现出人物在生活中的处处受挫和残存的理想主义。但展现戏剧身手的几场戏穿插得突兀而刻意,小东的师兄突然在大排档上耍起金箍棒,小东和园园在铺满白色的房间里,一个扮演美猴王,一个跳起现代舞,这样没有铺垫的场景令人感到隔阂和尴尬。

电影在结尾时有一些超现实主义的试探,小东齐齐整整得穿上了齐天大圣的戏服,幻想自己是孙悟空在人群中飞了起来,本以为这个段落可以处理的更加突破一些,飞行却在路边群众吹泡泡中变得荒谬。而且这样盛装亮相的设计居然与《花这样红》(鹿特丹Voice单元)不谋而合,同样是在困境中幻想,同样是与现实碰壁。另外,小东发现杜鹃移情别恋之后愤愤在街上踢矿泉水瓶的片段也居然与《她房间的云》(鹿特丹主竞赛单元)一模一样,可见这种看似诗意的文艺腔却很容易流于俗套,而新一代独立导演们的想象力有多匮乏

虽然也不太待见《花这样红》,但对于其导演周洲在采访中说道的一句话十分认同:“在这样一个良莠不齐的电影市场,有太多的自我与审美交横,似乎让人们忘记了生活凝视中的最初的击中人心的那份真实。”

那我也希望,更多的新电影不要用独立和审美风潮的标签去绑架自己,而更多捕捉生活的真实,和发掘基于真实的珍贵想象。

当一群人 沉入水底

当一艘船 变成一条鱼

我们的生活 出现了问题

《回南天》广州首映场,一位年轻观众,用近乎真挚却无奈的语气,追问着导演,那么,怎么不给电影希望,主人公的出口,到底在哪里?

銀幕左右兩邊,各有一個安全出口。後場還有一個。

而似乎逃到生活,並不是一個出口。

回到电影,导演并不啻于将他私人一度的致郁状态(经历covid三年对于这种面壁情绪其实太好进入不过),折射于四位与生活不应的深圳人上。他们的性格光谱,既不呈现为白,或者黑,而是受迫于现实中交流无能的灰色与暗度。整出电影,有如回南天的雨滴与水珠,所形成的墨迹测试。

多场沟通交流对话,都被有意省略和打断。而身体与身体的交合,全部被贬抑为障碍不能。直播形式代表着越快,越近,24小时365天在线,我们从未如此亲近——近到依然有一道透明薄纸般,无法打破的墙。

被按在地上,逃不过五指山,或者丢进水中,等待沉沦。人生终究早晚会被打败,寻常人以为,这是最坏结果了。然而,电影总会告诉我们,它还是有不可测、无法估量的“深度”,就如同还有地底,还有水下。

大家所看到的,导演以构思,创作,拍摄一部作品,作为人生的出口。我所知道的,小东的原型人物参考之一,也已经从素人,变身为一名演员。

《回南天》本身,就是“手法即是结果,过程即是目的”的创作案例。

看了下豆瓣记录,我是在很早的时候就把《回南天》标记成想看的,当时对这部在国外已有声誉的国产电影抱有着不小的期待。潮湿的南方都市,男女情欲的碰撞,都市青年的迷茫,这些都是我感兴趣的元素。

但今天看完电影,说句实话,非常尴尬。电影几乎犯了国产文艺片一直以来为人诟病的所有痛点和毛病。

黑泽天皇说过一句话,所有的好电影,应该至少有一个原则,就是通俗易懂。

但《回南天》几乎完美地避开了通俗易懂这四个字,全片不说人话。

可以看到《回南天》有意识地采用了各种意识流的视听手法,将电影想要表达的意思藏在镜头语言后面,然后让观众去感受,而不是去理解。

而这个“藏”是一个很讲究的学问。要是藏好了,说不定就又是一部王家卫质感的佳作。但要是没处理好,就可能变成不伦不类的无病呻吟。

例如,先从豆瓣的简介入手来看这部电影。

“四个人的关系渐渐错位。暧昧的背后,都有不为人知的一面。在他们的彼此映照中,回南天悄然而至……“

可以看到,电影其实是想借回南天的环境,来讲述一段男女关系的纷杂。作为电影的四个人,两男两女,应该是电影的主角。

然而,一方面是,电影缺乏了对所有人物的背景铺垫,观众无法得知人物内心的变化的动荡和原因,另一方面,人物情感的推进和转变也显得极为生硬,都是处于一种点到即止的程度,每当这一段我要开始进入角色了,剧情就突然切到了下一个环节,观众都还没来得及体验,就被导演赶鸭子似的赶到了下一个剧情上了。

最尴尬的一段就是,例如杜鹃和龙老板的感情是怎么就起来的呢?两人在地下室,龙老板让杜鹃过来坐一下,两人来回对了一句话,在我以为要开始通过对话来交代两人进展的时候,镜头竟然突然就切到了下一环节。

excuse me?现在的人物感情都这么直接快餐的吗?只需要一句话,两人就产生了联系和火花了?

诸如此类的场景弥漫全片,人物的感情推动,全靠导演上帝镜头和剪辑来推进,给人的感觉就像是两个人坐在哪里啥都不干,只需要来回一个眼神,事情就成了,感情就有了。

要是说的是一见钟情也就算了,但问题是,电影想说的应该是情欲的摇摆不定和躁动不安,这份躁动,不是仅仅靠电影名字《回南天》三个字的文艺就能撑起来的,也不是仅仅靠下几场雨就能撑起来的,更不是靠面如死灰全员抑郁的姿态就能描述好的。

参考《花样年华》,梁朝伟和张曼玉两人的感情线,强如王家卫,也得先在开始耗费一大段时长来交代两人双双被出轨的背景,随后辅之以各种视听语言的唯美作为手段,才使得两人的感情推进有足够的动机和自然。

而《回南天》想的却是靠脱离于电影的意识形态语言来讲述这一切,这就使得电影的视听语言和剧情几乎是割裂的。美则美矣,但对于电影本身却毫无益处。

这让我想起来之前看《大护法》的感受,非常多的国产文艺片都很容易陷入这么一种自顾自怜的陷阱,而忽略了一些电影最基本的要素,首先得讲人话,然后才能被理解。不讲人话的电影,就如没有根的浮萍,会让观众始终有一种疏离的陌生感。

鹿特丹国际电影节今日颁奖,为期一周的电影节落下帷幕。郑陆心源导演《她房间里的云》获得金虎奖,周洲导演新片《花这样红》获得费比西影评人奖。奉俊昊导演《寄生虫》黑白版则获得观众荣誉奖。获奖名单已出,今日分享一篇书本海外特派记者笑意撰文,入围“光明未来”主展映单元的电影《回南天》专访,来自导演高鸣和演员黄宇聪。

策划:书本编辑部

未经许可,禁止转载

前言

2019/12/7 Major Snow

《回南天》的英文名叫Damp Season,潮湿的季节。这让外国观众想到Wet Season《热带雨》,湿热的气候渗入人物的生活,与内心的压抑浑然一体。在鹿特丹,大家也开始讨论“南方新浪潮”,从《地球最后的夜晚》到《春江水暖》,镜头里的南方令人迷醉。任影院外的北海寒风肆虐,影院里的《回南天》也把观众们带到那个温润潮湿的地方,探索幽微的人性、交织的情感。

导演高鸣:

“我老觉得自己是湖里的一条鱼,四周被透明的玻璃包住了。”

导演讲了自己的一个故事。在深圳,有那么七八年,他的生意风生水起,一时间仿佛什么都有,但突然又什么都没有了,事业举步维艰,欠了一屁股的债,房子也卖了。人到中年,突然落入了人生低谷,一下子缓不过来。

他觉得,自己也许快得抑郁症了,必须开始自我调整。他开始运动,在城市里跑步,跟着老师去不同的地方钓鱼。

无意中,他在家附近发现了一个从未去过的地方,是一个废弃的游乐场,有一个很大的湖,叫作香蜜湖。荒废,开阔,人烟稀少,仿佛从高楼大厦的丛林里走出来,进入一个奇怪的秘境。

那里就成了他自我疗愈的地方,每天拿了水和面包,就去那个湖边坐着。

坐久了之后,突然产生了一点幻觉。他感觉自己变成了湖里的一条鱼,困在被透明玻璃包围的缸中,意识渐渐模糊,少年,青年,中年,以前的经历和感受从湖底浮出水面。

年少时爱做的事,年轻时爱过的姑娘,中年世事沉浮、人情世故。各种人物慢慢被罗列在一起,形成了几个模糊的人物形象。他知道,他们并不是真实意义的人物,而是自己心理的投射。这段时期的困境给了他灵感与指引。

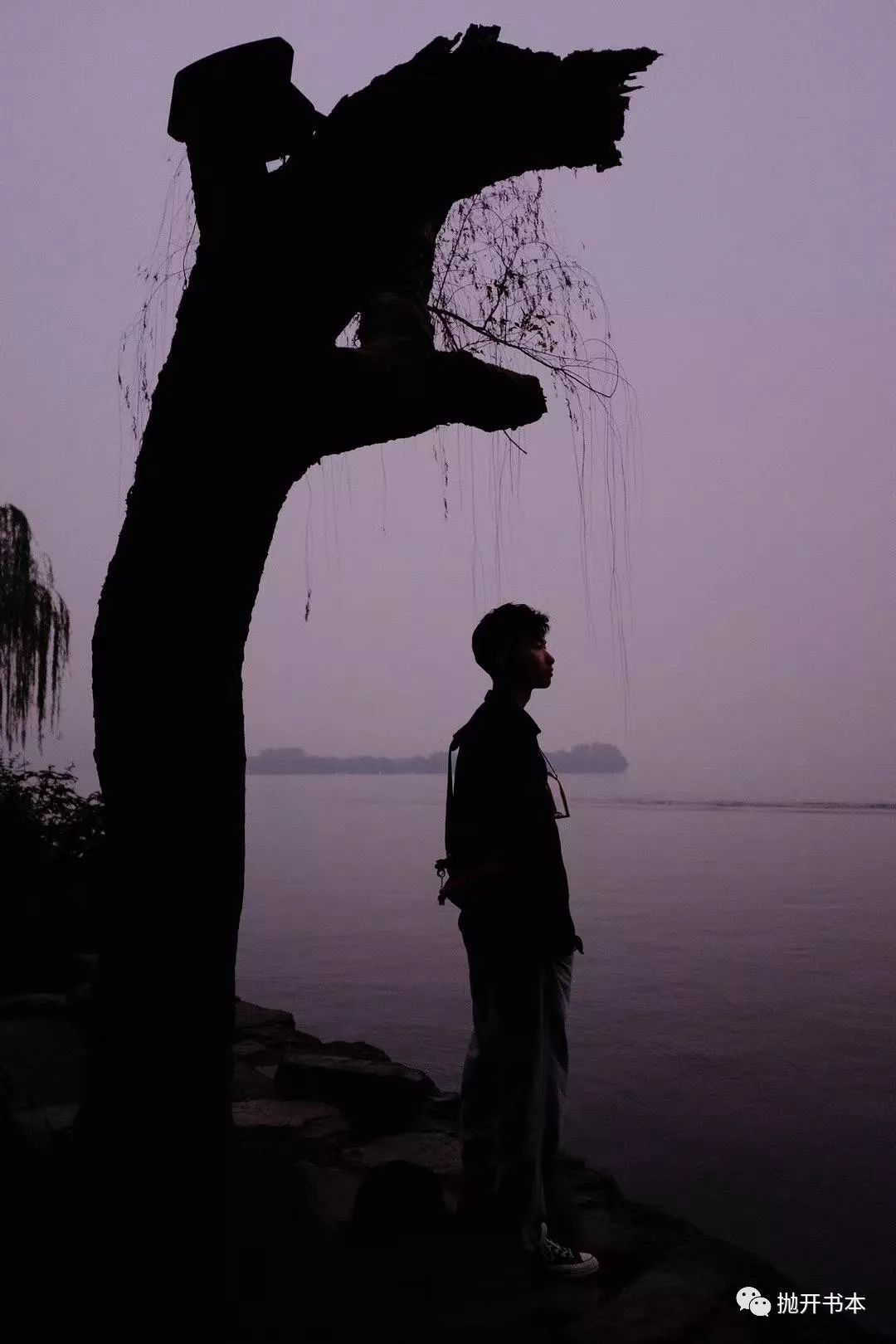

“人越长大,美猴王被束手就擒的感觉就越强烈。”

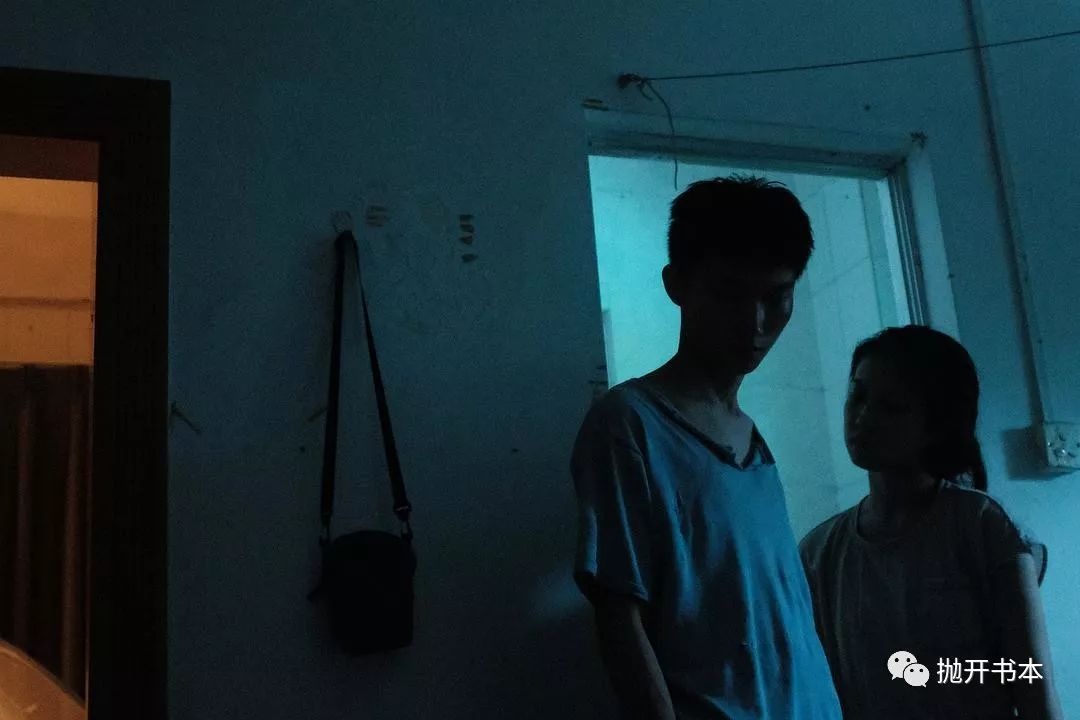

《回南天》剧照

《回南天》剧照高鸣记得自己小时候,最爱的便是大闹天宫,会七十二般变化的美猴王。小时候学画画,一边画着美猴王,一边想象自己腾云驾雾无所不能的样子。

但是人越长大,就越无奈,那种美猴王被束手就擒的感觉就越来越强烈。有一次,他去看了河南人的猴戏,发现那个猴子脸上戴着一个小丑的面具。无所不能的美猴王,竟然沦落为一只小丑,那种无力感,比压在五指山下更令人压抑。

小东

小东四十年来的人生阶段,被他分解成四个不同的人物,他们处在不同的年龄段,有着迥然不同的人生状态。

小东身上有一种最初的、浑沌初开的状态。他有一股少年气,一点也不世俗,也不成熟,性格甚至让人有点讨厌。

杜鹃

杜鹃小东的女友是花店里工作的杜鹃。她比小东更成熟懂事,她知道自己要什么,心里很明晰,却憋着不说,性格上也留着一些怪怪的刺。

而小东在香蜜湖畔遇到的女子园园,她的状态又已经处于杜鹃的人生阶段之后。她身上总是有一种孤独的气质,通过自拍来与自己内心对话。

龙老师

龙老师杜鹃花店的客户龙老师,则已经到了中年,经历了不少世事浮沉,虽然生活衣食无忧,但生活得一点也不快乐。过去的一切他也从不提起,只是偶尔提到了他的一个大哥,想去找他,但也找不到了。

这些不同年龄段摆放在一起的时候,你会发现一个人是另外一个人的递进,他们互相之间替对方说出了心里话。这其实都是创作者的心中对于人的感受的描述。

“我特别想知道人关上门之后是什么状态。”

高鸣觉得,人最可爱的地方就是他们的丰富性。每个人都有一些小小的怪怪的东西,也都有一些好的闪光的部分。

他决定创作《回南天》这部片子,更多是因为经历过十几年的生意场后,突然看不明白,人为什么会变成那样。

认识太多的这种人,本来想象中其实很简单很单纯,但事实上并不是,打开门那一刻与关上门完全是两个状态。他特别想知道人关上门是什么状态,也许是面对自己更真实的一种状态。

但是打开门以后,人又带上了面具,扮演着一种角色。就比如小东平常戴着小丑面具,便感觉不是他自己,但是回到家那一刻,他卸了妆关上门,拼命去看他女朋友的内衣,像变了一个人似的。

“以前凭本能拍片,并没有太多对电影的认知。《回南天》改变了我的拍摄方式。”

《回南天》海报

《回南天》海报《回南天》是高鸣导演的第一部剧情长片。他在05年时还拍过一部纪录片《排骨》,当时完全凭着自己对电影的直觉来拍。拍剧情短片《阿松》的时候更本能,原本想拍一部剧情长片,但自己不满意,便把它剪成了短片。

当时的创作方式都是基于独立电影的思维,把它们当成一个人的电影来做。拍纪录片,他长期都是一个人拿着摄影机,自己录音,自己剪片,一切都是自己一个人完成的。

后来在做《回南天》的时候,因为制片人的加入,拍片变成了合作的方式。“开始有人管我了”,高鸣导演笑着说。剧本什么时候写出来,什么时候交稿。剧本也有了分享的对象,看了也会有一些意见反馈。

《回南天》剧照

《回南天》剧照对于高鸣导演来说,前期剧本创作是最难的部分。因为《回南天》本身不是一个纯粹现实意义的故事,里面构建了大量的心理投射以及对于现实的隐喻,把这些意象都串联起来并不容易。

在写作的过程中,要考虑作者性、写作的现代性、如何不落俗套,等等。作为一个低成本电影,写作时更要准确,要考虑故事与外界的结合。前期写剧本也是一而再再而三总共改了二十稿,甚至在拍摄前一天晚上还需要改写剧本,最后拍摄时又会推翻之前的剧本。

高鸣经常会跟演员们去现场排戏,不按剧本细节,只按剧本的感觉来拍,看看能不能探索出新的可能性。

《回南天》剧照

《回南天》剧照这次拍《回南天》的过程与高鸣导演以前做独立电影的方式不太一样,他渐渐适应了集体的创作,包括摄影、剪辑等等,“我必须要让他们知道我想要做什么,但创作的概念在很多时候也不能那么明确的表述。”

演员黄宇聪:

“名字丢掉,性格丢掉,我慢慢变成了小东。”

黄宇聪是一名非表演专业的新人演员。在《回南天》里,他的表演却丝毫没有表演痕迹,特别自然。

导演在拍摄前就让演员们在城中村里面住了两个月,住在影片中那样的房子里,闷热,潮湿,没有空调,没有热水。

黄宇聪过着像小东一样的生活,每天骑着电动车送杜鹃去花店插花,然后接她下班,日复一日,每天的生活都一模一样。他原来的衣服都丢在了家里,穿着小东的衣服,自己本来的性格也慢慢的磨掉了,名字丢掉,性格丢掉。

《回南天》剧照

《回南天》剧照“每天导演要我去阳台上晒,可是晒不黑,又安排制片带我去沙滩上晒一天,结果我还是没晒黑,把杜鹃晒黑了。” 他笑着说,“其实我们尽可能的把所有东西尝试着变成真的,在拍的时候才尽可能真。”

黄宇聪一开始读剧本的时候,其实挺讨厌小东的,觉得他太“傻”了。但一天一天下来,自己慢慢的真的变成了小东,失去了作为旁观者评判的标准,觉得自己就是那样子。

演员黄宇聪

演员黄宇聪他提到有一次去隔壁的一个商场,等电梯的时候,看见旁边几个漂亮的女生,突然间意识到,自己看她们的神情变得“猥琐”了。

“当时就觉得怎么办,回不去了。于是立即从商场走掉,回村子里边,反而觉得很舒服很多。看完电影觉得挺陌生的,我觉得这个不是我。”结束拍摄之后,他回到家也会有种奇怪的感觉,花了好一段时间才从人物中走出来。

导演高鸣:

“演员的心理契合度比形象契合度更重要。导演要考虑的,是怎样让演员去达到角色的心理状态。”

导演高鸣、演员黄宇聪在鹿特丹

导演高鸣、演员黄宇聪在鹿特丹拍戏那段时间,黄宇聪与女演员陈宣宇在戏外的相处模式也越来越像戏中的小东与杜鹃。一开始他们俩很有默契,感情也不错,但后来黄宇聪的脾气变得越来越小东,也真的会惹陈宣宇生气,直到开拍也一直在吵架。既了解对方,又讨厌对方,但又没办法离开。

导演高鸣有一天问“杜鹃”陈宣宇,为什么和小东三天都不说话,三天之内眼睛都没有直视对方。陈宣宇就抱怨道:“小东他有的时候真是像小孩一样,什么东西都好奇,什么东西都计较。” 导演心想,对了,就是这个感觉。

对于高鸣来说,演员的形象、是不是他设想的角色,仅仅是第一方面,而最重要的还是人物的心理构建,演员的心理状态与导演想象中的人物心理是否契合。

导演要考虑的,是怎么让演员去达到角色的心理感受。《回南天》里导演对于角色的设定,有点像他年轻时候的自己,会更认真,也更计较。他觉得,现在的孩子都生活得比较舒服,即便是恋爱也没有像过去那样较真。

《回南天》剧照

《回南天》剧照选角的时候,从一开始600多个演员筛选到10男10女,又从10个里面筛选3个。

后来导演直接把这6个演员调到深圳,用了三天两夜,设计了一系列的活动,一点一点去观察他们,看他们是不是心目中角色的样子。在某一瞬间,高鸣终于在他们中间找到了想要的东西。

高鸣觉得,也许那些特质也其实是个表象,最重要的还是后面心理的建构。演员接下这个角色,也需要有两个月的准备期,按照设定的人物,按剧本里面设定的情节,活在人物的世界中。

“演员要打破原有的舒适感,就得吃得了苦。”

《回南天》剧组

《回南天》剧组为了打破演员的舒适感,高鸣想了许多办法。演员们住在城中村里体验生活,住的房间也是楼顶上一个没有隔热层的房间。在深圳打工的人们,许多都住在城中村里,生存环境是非常相似的。

黄宇聪说,他在这次的剧组生活中也经历了从未体验过的艰辛。住在十一楼没有电梯,每次把水提到楼上都已经全身是汗,洗澡时也没有花洒,只有最原始的水龙头。

马桶也非常简陋,冲水只能一筒一筒浇。有时候还会突然浇出一只蟑螂,特别崩溃。住了一个多星期,就找到导演,开始闹情绪。而对导演来说,他越闹情绪,越是更接近人物的感觉。

导演高鸣与演员黄宇聪

导演高鸣与演员黄宇聪回南天的气候闷热潮湿,蚊虫肆虐,蟑螂更是每家每户的“宠物”。演员们睡在没有蚊帐的床上,手上脚上都是包。陈宣宇哭了,一定要导演买一个蚊帐,她白天还得去上班,晚上被蚊子咬得没法睡觉,实在受不了了。

影片中,杜鹃在龙老师家被要求插花前一定要洗澡。而在现实中,导演也要求陈宣宇用冷水洗澡,因此每次拍洗澡的戏她都十分奔溃。这种情绪的积累终于在拍摄时爆发出来,杜鹃的执拗与倔强显得非常真实。她的生活细节、动作、感受,都与人物融为一体。

影片中,杜鹃在龙老师家被要求插花前一定要洗澡。而在现实中,导演也要求陈宣宇用冷水洗澡,因此每次拍洗澡的戏她都十分奔溃。

这种情绪的积累终于在拍摄时爆发出来,杜鹃的执拗与倔强显得非常真实。她的生活细节、动作、感受,都与人物融为一体。

《回南天》剧组

《回南天》剧组导演一开始并没有设定园园是舞蹈演员,后来了解到扮演园园的台湾演员林子熙有舞蹈基础,就把舞蹈戏加进了剧本里。

园园的舞蹈对应小东的美猴王,他们的精神上也达到了某种意义的契合。这也是导演根据演员本身的特质作出的尝试。

剧组还请了舞蹈团的老师来教林子熙舞蹈。导演希望她跳出挣扎的感觉,而不是跳一段抒情的舞蹈。她也凭着惊人的领悟力,把挣扎感在舞蹈中表现得很强烈。

演员林子熙

演员林子熙黄宇聪作为一个年轻的演员,也在经历着蜕变。虽然谈论了许多拍摄的辛酸,他总是笑着列举了一件件琐碎的小事,仿佛在庆幸这一点一滴的汗与泪,正在让他的人生更丰富有趣。

比如为了拍影片开头小东对着墙打乒乓球的片段,他每天都对着墙练习,现在已然对自己接球的技艺很有满足感。拍摄时与导演的小矛盾与小情绪,也化作理解与情谊。

书本记者笑意与导演高鸣

书本记者笑意与导演高鸣鹿特丹电影厅里,首映观众的掌声响起,也给主创们带来欣慰与释然。这部导演的长片处女作,承载了年少时没能实现的梦想,青年时拔不去的刺,中年时放不下的执念,这些情绪徘徊在影片中两双男女间,游离于南方潮湿的空气中。

《回南天》温润而潮湿的诗意,留在了这个鹿特丹的冬季。

采访撰文:笑意

编辑:小龙虾

添加微信号paokaishubenxbb加入全国影迷群