善意的背叛 Den goda viljan(1992)

又名: 情天未老 / 最美好的愿望 / The Best Intentions

导演: 比利·奥古斯特

编剧: 英格玛·伯格曼

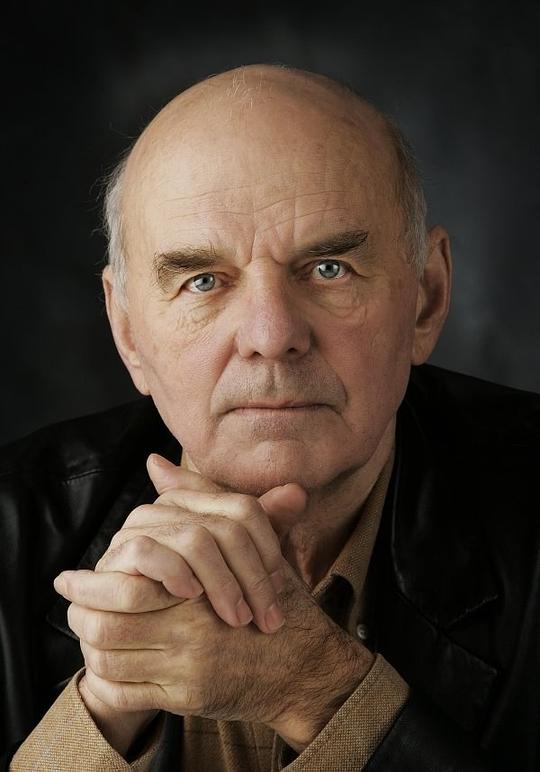

主演: 潘妮拉·奥古斯特 萨穆埃尔·弗洛勒 马克斯·冯·叙多夫 格茜塔·诺比 伦纳特·胡尔斯特罗姆 莫娜·马姆 莱娜·恩卓 科夫·赫杰姆 伯恩·谢尔曼 伯杰·阿斯特 汉斯·阿尔弗莱德森 莉娜·T·汉森 安尼塔·布耶尔克 伊莱亚斯·灵基斯特 恩斯特·恩特 玛丽·戈兰宗 比约恩·格拉纳特 玛丽·理查德森

制片国家/地区: 瑞典 德国 英国 意大利 法国 丹麦 挪威 芬兰 冰岛

上映日期: 1992-07-03(英国)

片长: 181分钟(电影版) IMDb: tt0104350 豆瓣评分:8.1 下载地址:迅雷下载

简介:

- 本片由英格玛·伯格曼编剧,剧情改编自伯格曼父母的婚姻故事。其母安娜原是富家千金,偶然认识了贫穷的哲学系学生亨利·伯格曼,执意要嫁给他,不惜违背母亲的旨意。但她前往亨利的故乡结婚之后,才发现地处穷乡僻壤的婚姻生活并不如想象中美好,此时她才回想起母亲对她那美好的用意。

演员:

影评:

一九八八年,我在赣南一座安静的小城读书。记得有一天晚上,我跟同学谈起自己的心愿:渴望献身于一项崇高的事业,哪怕过着苦行僧般的生活。那年我十九岁,正是充满幻想又矛盾重重的年纪。北岛的诗句:“从星星的弹孔中/流出血红的黎明”、“让沉重的影子像道路/穿越整个国土”尽管曾深刻地影响过我,但彼时正逐渐退出我的精神领地,取而代之的是于坚的诗句“老吴的裤子晾在二楼/喊一声 胯下就钻出戴眼镜的脑袋”。激起我此番回忆的是一部电影——《善意的背叛》(又译《最美好的愿望》),从片中的男主角亨利身上,我依稀见到自己当年的影子。

本片曾获得1992年第45届戛纳电影节最佳影片金棕榈奖和最佳女演员奖。评论一部获奖影电总是没有风险,因而似乎显得容易一些,但对我来说,其实颇费力气,因为自以为还未有足够的心智来解读它。之所以斗胆一试,是由于太喜爱这部影片了。影片导演比尔·奥古斯特曾于1989年以电影《征服者贝莱》夺得过一次金棕榈奖,而编剧更是大名鼎鼎的瑞典电影大师英格玛·柏格曼。实际上,影片中的亨利与安娜就是柏格曼以自己的父母为原型创作出来的人物。

剧情是:神学院的学生亨利通过同学恩斯结识了其姐安娜,并与之一见钟情。安娜的母亲敏锐地注意到这个将要成为牧师的年轻人与自己任性的女儿之间的出身及性格差异,竭力从中作梗,然而最终没有得逞。亨利与安娜结婚了。婚后,安娜随丈夫一起来到寒冷艰苦的北方小镇,亨利成了一名牧师,安娜也担当起了牧师娘的责任。寒来暑往,安娜生下儿子阿德,亨利也因其出色的工作表现被推荐调往斯德哥尔摩宫廷教会任职。可是亨利不顾安娜的反对,拒绝了这一职位,仍留在当地。安娜不愿再忍受亨利的专断和生活的艰苦,带着孩子离开了丈夫,回到母亲身边。影片结尾,亨利最终还是决定接受任命,他来到安娜身边告诉她自己的决定,二人终于和解。

亨利出身贫寒,岐视与孤独造就了他性格中的孤僻、偏执、敏感、记恨的一面。影片开始五分钟,就用亨利与祖父会面一场戏,预先交代了亨利性格中的这些特征:祖父央求亨利去见濒死的祖母最后一面,却遭到了亨利的断然拒绝,亨利以此来报复祖父母长期以来对自己和母亲的冷漠和岐视。而且,也许正是这种个性和经历为亨利对彼岸世界(上帝为其化身)的信仰提供了滋生的土壤(现实世界多么丑陋,世俗欢乐的滋味亨利也从未有过品尝)。安娜则恰好相反,舒适的环境和良好的家庭条件培养了她的任性,她习惯了过分自由,所以一旦受到压抑必然会本能地抗拒,所以她会不顾母亲阻挠执意要与亨利结合。然而,这将是一场怎样的结合呢?在长达三个小时的影片中,共有五处直接描绘了安娜与亨利的矛盾冲突,我将在下文用ABCDE表示。

A.亨利与安娜的矛盾早在婚前就有过一次猛烈的爆发,那是在二人讨论婚礼的地点时产生的。亨利向安娜表示不愿去她的家乡举行盛大的婚礼,安娜则认为亨利食言,她指责亨利此举为“优雅的报复”,历数亨利“夸耀贫穷而凄惨的童年、母亲”、“头皮屑和脏指甲、浑身上下的汗酸味”,认为他“粗鲁、撒谎”,“表现比出身还要低贱”。最后,亨利作出让步,表示“到哪里举行婚礼都可以”。

B.婚礼后,亨利夫妇来到北方小镇,安娜因住所没有自己单独的卧室而感到不解和不满,她问道:“我在哪里读书、写信和算帐呢?”但随即,她注意到亨利不快的表情,于是不再要求,这一次,让步的成了安娜。这个忍让的角色转换是值得注意的。如果说,在此之前,我对亨利还有一些理解和同情的话,那么,渐渐地,我的情感的天平也许愈来愈倾向于安娜这一边。接下来的一组描绘牧师夫妇和睦相处、努力工作的画面中,有一幅给我印象深刻:在晦暗的铅灰色天空下,狂风大作,波涛汹涌的河边,安娜与亨利洗衣的身影显得那样单薄、柔弱,这个远景镜头确切地揭示了亨利夫妇所处的恶劣的生存环境。

C.恩斯远道赶来看望姐姐,并带来一件圣诞礼物——留声机。伴着留声机的音乐,恩斯教姐姐跳起时髦的一步舞。这时亨利抱着幼子阿德出现了,安娜不愿意丈夫被冷落,她热情地拉过亨利旋转起来,却被亨利粗暴地一把推坐在椅子上。亨利转身走开,孩子吓得哇哇直哭。过了一会儿,亨利复又回来,表示歉意,说自己“很傻、很容易嫉妒,破坏了欢乐的气氛”。

D.亨利夫妇晋见皇后完毕,亨利感到自尊心受到伤害,盛怒之下,语无伦次地表示不会接受宫廷教会的职位。而安娜非常希望丈夫能够接受新的职位(意味着可以离开艰苦寒冷的北方小镇),她愤怒地打断丈夫的牢骚,指责他的独断专行刚愎自用玷污了自己对他的忠诚,也完全漠视了她——作为他的妻子和最亲密的伙伴的存在。

E.庇斯是被亨利夫妇收留的一个小男孩,因得知将被立刻送回亲戚家而以怨报德,差点害死了亨利夫妇的幼子阿德。这件事促使安娜下定决心离开亨利,回到母亲身边,临走前她要求亨利重新考虑接受宫廷教会的职位一事。

这部电影的主题是什么?导致亨利与安娜婚姻危机的根源何在?是人与人之间的隔膜、压抑和反抗(亨利祖父母与亨利、安娜的母亲与安娜、亨利与安娜,值得追问的是,为什么有的人饱受压抑之苦,到头来却总会反过来又压抑别人,如亨利那样)?神圣信仰的彼岸恒在与世俗安乐的此岸偶在之间不可调和的矛盾?怨恨心态对爱的吞噬性伤害?都有可能,而这正是优秀电影的丰富性之所在。

亨利的怨恨个性与上帝信仰的结合是灾难性的,前者不但导致了他的嫉妒心和报复心,而且再加上后者还导致了他身上明显的道德优越感及其所产生的独断专行。马克斯·舍勒曾给怨恨定义:“怨恨是一种有明确的前因后果式的心灵自我毒害。”(语出马克斯·舍勒的《价值的颠覆》北京三联1997年版第7页“道德建构中的怨恨”一文),由于篇幅所限,这里且不去论及其发生缘由及生长形态,感兴趣的读者可以自己去翻书(用怨恨式伦理来分析当前中国地下音乐运动也许会是个颇为有效的视角)。

而安娜呢?她并不信仰上帝,她之所以任劳任怨与亨利一样为教众服务,完全可能只是出于她本性的善良以及对亨利的爱和忠诚。而且,安娜的性格中还有叛逆的成份,她是一个任性的也可说是习惯了自由选择、追求的女人,为此她不但违背了母亲的意愿(嫁给亨利),还背叛了亨利(离开亨利)。

亨利不容异见,专横,同时他也吃苦耐劳、尽心尽力。他帮助教众,同时也极力控制教众(并不明显,偶有表现)。怨恨与绝对信仰乃是他如此行为的主要动力性因素。由此我想到另一种信仰,这种信仰一旦与权力结合总是会偏移为对人的野蛮控制和奴役、对个体自由选择权利的不由分说的剥夺以及对个体偶在的取消和抹平。日前热极一时的电视连续剧《钢铁是怎样炼成的》就令我非常惊诧:是谁在炒作吧?怎么转了一圈又回来了?仍提倡、宣扬这种为国家、民族、革命、人民献身的精神(王朔某小说有个情节:二个姑娘面对“还怎么指望你们去堵枪眼”的指责回敬道:“你们怎么不去,我们这么年轻!”),这种刻意的宣传是不是针对社会上广泛存在的道德滑坡和信仰真空现象而重又向原有的道德伦理资源找寻依据呢?

官方的话语系统总是隔三差五地炮制出一个个道德明星,无论是虚构的文艺作品里的,还是来自各行各业的真人真事,其精神动力总是无一例外地被整合到对政党国家民族人民的热爱上面。究其缘由,正如刘小枫所说:“政党意识形态与代议制度结构中的政党理念不同,后者并不与社会伦理、宗教信仰和国家机器一体化,政党理念锚在政党政治的功能范围内。政党理念之意识形态化意味着,不仅把其政治理念上升为历史中的神圣真理,成为一种信仰,而且与统治权力和社会的制度性建制一体化。”而国家化的政党伦理指的是:“在该政党取得国家权力之后,该政党的伦理转化为规约社会中所有成员的伦理,成为社会日常的伦理,使社会日常伦理成为政党意识形态的延伸秩序。……欧美现代化过程中形成的个体自由式的市民伦理,取代了基督教伦理的效力。”(二段皆引自刘小枫《现代性社会理论绪论》上海三联1998年版第390页)

这种意识形态宣传比比皆是(如中央电视台一套“新闻三十分”前的每周一歌),其正当性(是否接受了公正的舆论监督、支出的费用是否合理等等)这里姑且不论,我怀疑的是这种宣传能否达到效果?又是怎样一种效果?

亨利要求安娜也献身于上帝,接受艰苦、尖锐的人生考验,亨利没有成功,因为亨利对上帝的热爱并不能成为安娜也热爱上帝的理由;同样,亨利愿意接受最严酷的考验也并不代表安娜同时也应该心甘情愿地跟随。哪怕以爱情的名义(妻子对丈夫的)来要求也不行。也许最初,正是亨利的宗教气质吸引了安娜,然而时间证明安娜并非能够持久地经受这考验。而安娜的可贵之处正是在于她的真实,她无法忍受(不仅是艰苦的生活,还有亨利专断的性格,后者也许更是决定性的)就离开,尽管还带着背叛的负罪感。你可以说安娜贪图安逸,然而就算如此,如果她并没有妨碍别人也并非罪过(更何况她也付出过,尝试过)。在对亨利的爱与找回因这爱而丧失的自我之间,安娜彷徨过、挣扎过,最终,选择了后者。

但是,这选择绝非一劳永逸,影片末尾,当亨利向安娜说明已经接受宫廷任命,并打算于秋天去斯德哥尔摩上任时,安娜却令人心碎地发问:“但是,我们能够彼此谅解吗?”安娜的发问其实是由于她对彼此个性的透彻了解而产生的疑虑。亨利的让步并不表示他的信仰和性格的转变,他仍会独断专行、仍会不习惯梦一样温馨的家庭生活、仍会不关心安娜的感受,而安娜的个体权利也不会允许她逆来顺受。往后的日子仍会有一次次这样的争吵,龌龊和伤害,表面弥合的伤口即使能够被谅解、遗忘,也还是会被一次次狠狠地扯开。

影片最后一帧画,绿茵丛中,相别甚久的安娜与亨利,分坐于两条相邻的长椅上,互相凝望,小心而忧伤。

- 八十年代初,已近70高龄的伯格曼拍完了家庭史诗剧《Fanny and Alexander》,逐渐淡出电影界,集中做电视(2003年的电视电影Saraband再次秀出女神Liv Ullmann,其水准较旧作豪不逊色)。1992年的这部片子,是他写的剧本,讲的是他父母的故事,仿佛在几十年探讨宗教、孤独和欲望的导演生涯告一段落之际,他终于鼓起勇气来直面这一切的根源,以怀念纪念,以记忆告别。

丹麦导演Bille August也不简单。别的没看过,但1987年他那部Pelle The Conquer已经赢得了戛纳金棕榈和奥斯卡最佳外语片。印象很深的,是他将人性置于北欧自然的敏锐体察。

《善意的背叛》本该是一部中规中矩的古装melodrama,不玩弄类型,不徒求新颖,没有浓妆艳抹的情景和情绪。但伯格曼细腻深情的笔触成全了微妙的人物情感细节,导演隐忍庄重的讲述为情节注入触动人心的力量,这样的结合,达到了一种神奇的浸润式效果。节奏不拖沓,钢琴配乐稀疏得恰到好处,摄影机在室内基本处于静止,人物角色交替出现在中景、近景和特写中,油画般平衡唯美的构图。户外的镜头会多一些移动,但幅度有限,缓慢不易察觉,人物则变得偏远,让位给斯堪的纳维亚的风景,偶尔流露出塔科夫斯基式的悠远诗意。这样的对比,让气氛不致太过压抑或萧瑟,始终保持在从容的状态。薄雾、微风和雪花都俨然飘出屏幕萦绕在观者四周,人物的情绪在克制的镜头移动中更是绵延不绝,仿佛尘埃,镜头微微一抖,就洒进心里。尤其是女主角,虽然并非典型意义上的美女,但特写中每次一颦一笑时的嘴角纹真能达到男主角所感受到的那种“勾引”。影片中最有感染力的两个瞬间均来自她:其一是入夜,她将自己的儿子充满爱怜地抱回他自己的床,然后看着隔壁床上已经熟睡的村里男孩,表情顿时变成空白的深渊,我们看到一个冲破阶级束缚、努力追赶爱人神性的女人终于屈服于自己平凡的自私、恐惧和由此而生的自我仇恨;第二个场景即是影片的结尾,在柔和的绿林中,她慢慢转头,发现自己的爱人坐在一旁的长椅,抿起嘴角,眼神中有一丝爱意和不止一点的不安和犹疑,一段对话后镜头切回远景,她打开左肩,手搭在椅背上,伸向她爱的人的方向。

伯格曼与真性情的母亲有多亲近,就与严厉寡言的父亲有多疏远。就像在《Fanny and Alexander》里一样,影片对上流社会家庭的描写是温柔而充满人文关怀的,甚至都有一段节庆时节一家人手拉手边唱边跳的桥段。而作为从这个世界诞生的母亲,更是寄托着他最深远的记忆和想象。电影里伯格曼的父亲有亮丽的金黄色头发、孩童般白皙的肌肤和俊美秀气的五官,即使多年后头发已经稀疏,他的容颜依然如玉一般静止在时间中,他的美是遥不可及的,虚幻的;而母亲,黑发,雀斑,抬头纹,下眼袋,略微沙哑的嗓音,她的美来自她的率性、慈爱、勇敢和真实。这个戏剧化的故事实为伯格曼对他整个家庭存在的一次合理化探寻。

影片里有一个道理:需要爱一个人才能不那么恨自己。就像所有对立的概念一样,爱描摹恨的轮廓,定义恨的实质。在这个故事里,宗教和女人撕扯着男主角的爱,时刻考验着他调和、妥协的极限。

相比专营世界电影的DVD品牌Film Movement发行的蓝光修复版,今天看的胶片版色彩阴暗,线条模糊,声画噪点频繁,但在数码化的新时代,貌似正是这些缺陷成为了影片魅力的一部分。对于“作贱”的影迷来说,那些划痕噪点拼接处简直秀色可餐。缓慢而不沉重,浓情而不矫情,三个小时转瞬即逝,让我走在路上都觉得步伐有些轻飘,好像故事里一部分爱和悲伤悄无声息跟了出来。

据说当年虽然瑞典提交了这部影片角逐奥斯卡最佳外语片,但评审委员会因为该片的电视版已经在电视上播出过而剥夺了其评奖资格。不过金子终会发光,在同年的戛纳电影节上一举拿下最佳女主角和金棕榈大奖。导演和女主角(正是导演的妻子)均是当年伯格曼钦点,可谓宝刀未老。

如果有机会很想看看5个半小时长的电视迷你剧版。虽然有人说有些累赘,但我相信,如果观者能够跳脱戏剧企图的传统思维,借鉴neo-realism的真实而无为的逻辑(当然,也要自始至终能保持电影版的水准),那么每个段落就都是故事真实的延伸,也就都是有效的——因为我只想浸在那个忧美的世界里多一会儿。

放映结束,旁边的一位大姐表示,结尾男主角说他已经向女主角希望的那样接受了更体面舒心的宗教职位,其实他是在撒谎,只是为了暂时讨好他心爱的女人,但实际上他早已决心留在那个脏乱差的小村庄,继续以牧师的身份引导当地悲惨的民众。她说他这句谎言点了本片的主题:一个人在爱和宗教之间的挣扎。

但我不以为然。既然是挣扎,那就没有哪一边有绝对优势。决心留下就意味着选择宗教而放弃爱,但男主角忍不住偷偷回城里见她,已经说明他的爱之强烈,所以妥协是完全有可能的。当然,如果继续往下拍,男主角也很有可能因上流阶级宗教观念中的伪善而痛苦愤懑,家庭矛盾继续酝酿发酵——是为挣扎。考虑到影片最后的绿林和温暖的光线与整部影片如此格格不入,以至于完全可能是伯格曼作为孩子的个人美好愿景,或者是另一部电影的开始。这样一来,谎言还是真心,只是电影内外的两面,都说得通。但说到底,这是伯格曼的世界,注定混杂着记忆、遗憾和憧憬,因为电影的结束正是他的开始,那个藏在绿林中女人肚子里的孩子。 - August用了近一半的篇幅来描绘Bergman的父母是怎么走到一起的,之后的悲剧性进展一目了然——一个执拗的阴郁的意图献身上帝的男人,和一个执拗的开朗的希望享受生活的女人。这之间的矛盾存在于成长环境,性格,以及对信仰的态度。这些东西在狂热的爱情面前不值一提,因此我们才会在看到Anna于父亲死后从母亲口中得知阻拦的意图时,觉得一丝气愤和一丝宽慰。但是事实证明,父母总是看得更远一些,因为婚姻不可能只建立在愉悦的狂热之上。

他们的爱情从相见的那一瞬便产生,可是没有什么爱情是恒久的,对于Henrik来说,苦行僧一般的信仰又是否是恒久的?

因此,人类这个交互式的系统还是得以妥协的方法做出平衡。一次次地妥协,一次次地违背自己的意愿,直到最大的悲剧险些发生。我觉得Petrus那件事应该对身为牧师的Henrik影响更大,但Anna显然先按捺不住了。

我不知道Bergman在写自己父母的故事时,是否还能安心地说,这是圆,是我们人必须付出的痛苦。我相信故事的场景渐渐地从灰暗的瑞典北部恶劣天气中回到明亮的颜色鲜艳的乌普萨拉,是Bergman对于他父母的温暖的感受。只是两条长椅,静静地分开,问询着我们是否能互相原谅,是多么的无奈,又多么的真诚。

于是我想起自己的事情,我想很多观众看到这里都会想起自己的事情,这才是伟大电影朴实的地方。

August的处理舒缓而简洁,弥漫的古典气息让这片子显得与90年代脱钩,而Bergman也显然说出了他想说的,他把自己的影子投在父亲身上,去体验他的痛苦,他把自己的影子投在母亲身上,给她关怀的拥抱。从剧本里看得出,他受父亲影响更大,但对母亲更加同情。我想,这尊金棕榈,更多的是电影界授予伯格曼先生以及他的家庭,迟来的表彰。 伯格曼用《婚姻生活》道尽了婚姻的一切,而这部讲诉伯格曼父母的“婚姻故事”,他却将执导的任务交给了奥古斯特而非自己。也许他认为离自己太近的事物必然会导致无意识的偏见和极端,又或者,他已在《芬妮和亚历山大》中塑造过一个严厉、暴力、控制欲极强、近乎于病态的教主继父角色,显然这样的角色一定带有伯格曼父亲的影子。而在《野草莓》中那个让子女后辈疏远、痛恨的父亲形象则更多来自于父亲对伯格曼精神世界的影响,仿佛伯格曼进入到了父亲的脑子里,帮助父亲悔过,替父亲认清自己。父亲的形象在伯格曼的电影里很少会展现阳光的一面,一个艺术家所创作出的作品多少都会带有私人的烙印。而此片中伯格曼“真正的父亲”果不其然的拥有着伯格曼电影里父亲们的特质:虔诚、严肃、固执、无趣、自我,甚至不近人情,而贫困的出身也让这桩门不当户不对的婚姻充满了自我牺牲,尤其是出身优渥的母亲。关于富家女嫁给穷小子后无法忍受乏味、清贫的乡下生活的故事不计其数,一开始总是关乎于爱情,可婚姻生活的本质是消解爱情,这在《婚姻生活》里已经被郑重的告知,所以当爱情趋于平淡时,生活的触感变得越来越重要。母亲渴望牧师父亲接受斯德哥尔摩的神圣职位,但父亲却因为怀疑对方的信仰而拒绝了搬到大城市的契机。母亲的随和与顺从与父亲的固执和强势形成强烈反差,总有人要牺牲,“脾气好”的人往往是牺牲更多的一方。寄宿在他们家的男孩因为嫉妒和恐惧而试图将他们的孩子扔进河里,这是父亲代表上帝(爱)而接纳的男孩,却上演了一出农夫与蛇的戏码,而始终打算将男孩送走的母亲看似冷血实则更加理智。母亲与远道而来的弟弟纵情跳舞,而严肃的父亲却情不自禁的拒绝了母亲的舞蹈邀请,将欢快的氛围瞬间降到冰点。这一幕像极了尼采眼中的天主教教条和酒神精神的对抗,这对夫妻注定无法和谐共处。伯格曼对天主教的质疑同样出现在他的众多电影里,而通过父亲这个角色的塑造,似乎可以猜到这其中的动机与根源。最后父亲在失去母亲和孩子后深陷痛苦,最终接受了斯德哥尔摩的宫廷职位,这是父亲最大的妥协,只为换回爱情和亲情,两人在长椅上的对话和深情静默而炙热,就像《婚姻生活》里离婚后的夫妻两人重回热恋期一样,离别才能诞生爱情。