尼斯·疯狂的心 Nise - O Coração da Loucura(2015)

又名: 尼塞:疯狂的心 / 疯狂缪思(台) / Nise da Silveira: Senhora das Imagens / Nise - The Heart of Madness

导演: 罗伯托·柏林厄

编剧: 弗蕾维亚·卡斯特罗 毛里西奥·利索夫斯基 玛丽亚·卡马戈 克丽丝·阿尔卡萨尔 帕特丽夏·安德雷德 莱昂纳多·罗恰 罗伯托·柏林厄

主演: 格劳瑞·皮尔丝 罗伯塔·罗德里格斯 费尔南多·埃拉斯 法布里西奥·玻利维拉 克劳迪乌·亚博朗迪 博纳多·马里尼奥 泽卡洛斯·马查多 奥古斯托·马德拉 菲利普·罗恰 乔治亚娜·高艾斯 弗拉维奥·保乌拉奇 儒里奥·阿德里安 露西安娜·弗莱高兰奇 查尔斯·弗里克斯 西蒙娜·马泽尔

制片国家/地区: 巴西

上映日期: 2018-01-05(中国大陆) 2015-10-25(东京电影节) 2016-04-21(巴西)

片长: 109分钟 IMDb: tt2168180 豆瓣评分:8 下载地址:迅雷下载

简介:

- 尼斯·达·西尔维拉(Nise da Silveira)医生回到里约热内卢郊区的精神病医院工作。她拒绝采用新型高强度电击疗法来治疗精神分裂症患者。其他医生对其冷嘲热讽,她不得不使用医院已被废弃的作业治疗区开展工作。尼斯用图画、小狗和爱来帮助病人,开启了一场“革命”。

演员:

影评:

by胡子@胡续冬(转了他的朋友圈)

“强烈安利国内院线罕见的巴西电影《尼斯:疯狂的心》,花了13年准备剧本的诚意之作,摄影、剪辑、表演、节奏把控都很见功力,既浸入,又节制,巴西电影的实力从此片可窥见一斑。可惜排片率不高,而且马上要下线了。各位抓紧!

片中精神病医师的原型Nise da Silveira传奇的一生其实够拍好几部电影了。需要提一下的是,电影讲的是1944年Nise重返精神病院工作的那段著名经历,但是刻意没有交待她为何是“重返”。事实上,Nise在1930年代就参加了巴西共产党,并因此被捕两次,第二次被捕是在1936年,Nise被医院的一个护士告发说她藏有马克思著作,她因此入狱一年多,和巴西共产党带头大哥Luís Carlos Prestes著名的德国共产党老婆Olga Benário Prestes关在一起,后者的传奇故事有电影《Olga》可供了解。1937年Nise出狱之后,因为上了恐共政权的黑名单,到1944年之前都找不到工作,只有从事地下活动。影片开始的场景,就是形势稍微宽松之后,Nise重返精神病医师岗位的史实。

如果不了解她的政治立场的话,很容易把影片里她对精神病人的态度理解为一种泛人性化的博爱,实际上她在40年代有过一些言论,认为在资本主义框架内,劳动阶层的地位和精神病人在医学框架内的地位微妙地相似。

另外就是,影片拍摄的这段时期,在Nise的生活中还有另一条影片没有涉及的绷紧的线,那就是她从1944年恢复工作到1960年代,一直都被秘密警察监视。1960年代军政府独裁开始之后,秘密警察怀疑她和古巴以及欧洲各国共产党联系密切,悍然闯入她的家中去搜查,然而这次没有搜到任何马克思著作,只搜到令人惊愕的几十只猫。警察问她:“你为毛养这么多猫?”Nise回答:“因为猫不懂得宽恕,而我也不懂宽恕。”Nise活了94岁,1999年去世,终身无子嗣,但有无数猫咪。她虽然是巴共的著名党员,但她其实一直对党的组织纪律颇有微词,她更接近托派,尽管她也不愿给自己戴上托洛茨基的标签。”

少女到老年的尼斯

相信大家在过去的2017年一定看了不少的人物传记片,比如颁奖季大热门《至暗时刻》,相比起拍摄知名历史人物,我更喜欢那些不为人知的感动,比如平民英雄《勇往直前》。现在,有一部来自巴西,横扫世界多个电影节的人物传记片《尼斯:疯狂的心》在1月5日登陆中国院线了。

片名《尼斯:疯狂的心》听起来让人一头雾水,还以为法国著名的旅游胜地尼斯,其实这部电影讲的是一位名叫尼斯·达·西尔维拉的巴西女医生试用艺术来治愈精神病患者的故事。

无需担心这些能够进入中国市场的小众文艺片质量,豆瓣评分8.0,再看看导演谢飞老爷子给出的5星强烈安利:

这届金砖电影节比赛片中巴西的选片太强了!这部写40年代一精神病科女医生的传记片很棒,曾获东京电影节大奖和女演员奖。如此严肃的制作值得表彰!

用爱对抗偏见

故事发生在1944年的里约热内卢郊区的一家精神病院,在电影的开头,尼斯医生娇小的身躯站在大铁门前,疯狂的拍打着那扇象征着男权与暴力的精神病院大门,也解释了整部电影的主题。

在那个保守的时代, 因为医学水平所限,在精神病院内实行的传统治疗方法是电休克疗法(electroshock therapy 类似杨永信的电击疗法)还有额叶切除疗法(ice pick lobotomy therapy 用冰锥切除大脑一部分,患者会失去感知能力,彻底成为行尸走肉,这个手术太可怕了,我就不贴图了,请有兴趣的同学自行百度),听起来极为残忍。

图为医生电击精神病患者

图为医生电击精神病患者尼斯医生坚信精神病患者也是有感知力的,他们应该被当做正常人对待,正如她所说,他们没有疯,只是在用另一种语言交流。

尼斯选择用温和的疗法对待他们,通俗点说就是提供画笔和画布,鼓励他们画画,通过音乐,绘画还有小狗来激发他们的潜意识。

和《飞跃疯人院》相似的是,精神病院是社会的缩影,尼斯在电影中也展现了她与男权体制对抗的决心。面对着质疑她的男医生,她说道,My instrument is a brush, not an ice pick(我治疗的工具是刷子,不是冰锥)。

为了推广自己的疗法,她首先让护士们用客户来称呼患者,还带着他们脱下病号服,亲近大自然。

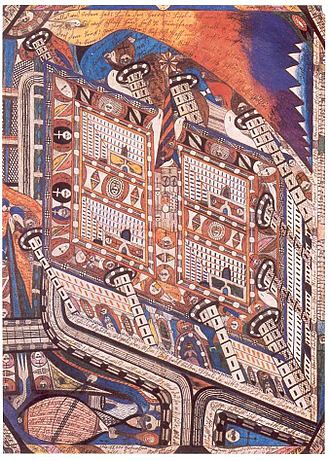

艺术最伟大的地方是表达我们的潜意识。通过绘画,她看到了客户们的内心与过去,也知晓了他们痛苦的根源,有一些客户甚至成为了真正的艺术家,他们才是真实的“至爱梵高”。

尼斯的工作室也逐渐演变成里约热内卢的无意识意向美术馆(Museum of Images of the Unconscious),现在是世界上收藏精神病人艺术作品最多的美术馆。

用坚持反抗男权

很多中国观众应该和我一样,对巴西的历史人物知之甚少,其实尼斯·达·西尔维拉(Nise da Silveira, 1905-1999)在巴西十分有名的女性人物。在我眼里,比起《美女与野兽》或是《神奇女侠》的女权故事遥远又梦幻,尼斯才是现实中励志又能触摸到的女权人物。

她出生在巴西小镇,由于历史原因,巴西政府对学生上大学的年龄有限制,16岁时她不得不拿着假的出生证明进入Salvador医学校念书。 1926年毕业的时候,她是医学系的157名学生中的唯一女性。

图中画圈的这位就是尼斯医生

图中画圈的这位就是尼斯医生1935年,作为一名共产党员,她被精神病院的护士告发,由于拒绝宣称放弃马克思主义信仰,她被判处了2年牢狱。

报纸刊登了尼斯医生被捕的消息

报纸刊登了尼斯医生被捕的消息在尼斯被带走的时候,她才意识到,那时的医学界对精神病患者有怎样封闭的认知。

从精神病理的书籍里我学到的是精神分裂患者是冷漠的,并且他们无法感知到爱,但是得知我被逮捕后,一位名叫Luisa的病人出手欧打了告发我的女护士,我才明白,他们并不像书里所写的那样。

出狱之后的7年里,没有一家公立医院愿意接收她,她与丈夫在巴西游学,沉溺于研究卡尔荣格的心理疗法,也就是治愈灵魂,当时荣格提出的“荣格心理疗法”还没有被任何人付诸实践过,也被因为理论太抽象遭到了业界的反对,尼斯却敢于尝试这在当时较为先锋的理论。

用真实纪念伟大

与尼斯在80年代的一次相遇,让导演罗伯特.柏林厄对她难以忘怀,在他的印象中,尼斯是十分有活力的老人,她的一生都在和男权,和任何暴力作斗争。

现实中的尼斯也有温柔的一面,她本人是十足的猫奴。

真猫奴

真猫奴为了还原尼斯的故事,导演特意跑到故事发生的那家医院去拍摄,而且电影中的一部分病人是由真实的精神病患者出演。

罗伯托·柏林厄:拍摄前的两个月我和剧组就抵达了那里,因为我们需要做大量的排练。一开始很艰难,因为起初演员们都有点害怕,你看到的都是精神病人们最坏的一面,他们很脏,脸很扭曲,穿着和我们不一样的衣服。

当你越来越了解他们,你就会倾听他们,关心他们,从他们身上学习,这些病人真的在经历了磨合之后教会了我们很多,有的人甚至成为了我们电影中的演员。逐渐地,这样的经历从一开始的不易变成了一次精彩的经历,给我和我的剧组成员们留下了难忘的回忆,我们都经历了蜕变。

片中每个病人的形象都融合了真实事件中的人物性格,片中展现的画作,甚至有一部分就是原作。

历史照片中作画的病人们

历史照片中作画的病人们这位胖阿姨也在电影中被还原了。

电影没有否认他们是精神病患者,从暴力倾向再到无法控制自己的大小便,我们能够意识到,他们是病人,但可以看到随着时间的推移,绘画让他们变得安静,不再焦躁。她的工作室就如孤岛一般,是病人们短暂逃离歧视的乌托邦。

虽然电影里尼斯的尝试以失败告终,但现实中,作为荣格的远程学生,实现了一些成果之后,尼斯还邀请他来参观病人们的画展。

中间的是荣格,右边的是尼斯医生

中间的是荣格,右边的是尼斯医生尽管这个故事被认为是“太过于巴西本土意义”,但是我认为,电影表现的是更为普世的价值,不仅有尼斯这位异常勇敢坚强的女性,她敢于反抗男权世界,用尊重的态度对待精神病人,更是因为她的坚持证明了艺术对精神病学以及社会的深远影响。

2005年,为了纪念她百岁诞辰,巴西还特意发行了以她为主题的邮票。

电影结尾处收录了一段尼斯医生本人的片段, 片中90岁的老奶奶依旧像天真小女孩一样充满激情, 最后她在94岁高龄逝世,终结了她“为时代奋斗的一生”,如她所说:我只是去了另一个星系而已(moved to another galaxy)。

- 弁言的弁言:

虽然作为精神科医生,里面的许多情节已是司空见惯,但今天看过这部片子心里仍很是感动,在精神病学的历史上出现过太多像尼斯这样的改革家-精神病学家,像是法国大革命期间的皮内尔(可参见《疯子的自由:菲利普·皮内尔医生在1789-1795》一书)、上世纪60年代西方反精神病学运动中的R. D. Laing,他们对于传统精神病学的反思与批判——正如《尼斯》片尾对于尼斯本人的真实采访里,尼斯所说的:“每个人都有成为自己的一万种活法,每个人都有自己的生命意义。”——无不是从“人”的角度出发,精神病人从不因其精神疾病而被所谓的“正常人”褫夺了其为人的尊严与价值,只有在此意义上确立起的精神病学理论与实践,才能回归医者这一概念的内核,否则病人也便无区别于机器,或者像这部片子里借某位病人之口所隐喻的“垃圾”。

这位病人在这部片子里反反复复说道:“垃圾是人分类的……种子不是垃圾……”确实就像由人所分类的垃圾一样,DSM或者ICD[均为精神病学诊断与分类手册]中所罗列的数百十条精神病学诊断同样也是由人所分类出来的,人永远是爱分类的[理性]动物,我们从学习语言的第一天起,无不就在给人世间的种种存在的实体进行着所谓科学上的分类,父母亲告诉我们:“哦,这是狗……哦,那是猫……哦,这是树……哦,那是花……哦,这是男人……哦,那是女人……”而到了后来,我们渐渐长大,又有人开始告诉我们说:“哦,这是本地人……哦,那是外地人……哦,这是中国人……哦,那是外国人……哦,这是好人……哦,那是坏人……哦,这是正常人……哦,那是疯子,他会伤人,最好离他远点!”这就是人,我们在分类里认识世界,认识世事,认识你,认识我们自己,否则这个世界便只会是如《圣经》里开头所讲的“空虚混沌,渊面黑暗”。但是,这个世界上,也不是所有存在的实体都是可以分类的,都是方便分类的,比如番茄究竟是水果或者蔬菜的经典问题,又比如精神病人究竟是正常人或者非正常人的问题,也许前一个问题我们还可以从生物学去找到答案,但对于后一个问题,答案又在哪里?当我们思考正常或者非正常的时候,我们又在思考什么?正常何谓?非正常何谓?在社会文化中存在的许多概念,我们要知道,都只不过是人分类的而已。对于疾病的分类,对于精神疾病的分类,当然有它的好处,正如前文所言,如果我们不去客观理性地[或者如我们所希望的那样客观理性地]去对于这些疾病进行分析与归纳,我们又如何能够理解它们?能够研究它们?如果我们连疾病的名字都喊不出的时候,我想不到,我们还能如何去治疗它们。但是,在此意义上由人所建构起的任何“分类法”,倘若是以褫夺一部分人[往往是少数人]的权益而维护另一部分人[往往是多数者]的既得利益为根本前提的话,那么这样的“分类法”,请允许我说,它不该存在,或者理应修改,而这也正是在那场轰轰烈烈的反精神病学中我们一再讨论过的。

“每个人都有成为自己的一万种活法,每个人都有自己的生命意义。”在此我重申这句话,这句话的重要性与我或你作为精神科从业者的身份是并没有实质性关系的,这句话是说给每一个实实在在的“人”听的,是说给我们自己听的;尼斯在说这句话的时候,也不是作为精神科医生在说这句话的,也不是作为所谓精神病人的代言人[我们并无法代表谁,我们都甚至无法代表这里所谓的“我们”,谁都只能代表他或她自己]在说这句话的,她只是作为一个实实在在的“人”在说给屏幕前的另群“人”——也就是我们,——在听的。说到底,她只是或多或少说出了我们每个人都想说出的实话而已,精神疾病固然是人的不幸,然而他们正如我们,我们正如他们,我们所有人[而不必区分所谓的他们或者我们],都至少活过,都至少活着,并且但愿是活出自己的活法与尊严与意义的。

我们并没有权力去以所谓的“不正常”、“疯子”、“傻子”、“呆子”这样的词汇去指控他们,去非议他们,因为谁都一样在这人世间“含泪而活着”,谁都或多或少、此一时彼一时地要去担负所谓的不幸,只是对于他们,是精神疾病,对于其他人,则也许是离婚、失恋、破产、战争……

这部片子的女性主义色彩非常浓厚,尼斯在刚来到作业治疗部时对那位男护士说的——“去倾听,去观察”——所制造起的情节冲突,大可以作为电影分析的材料来使用,在此我就不赘言了。

现代意义上的精神病学已经经历了一二百年的发展史,精神病人至少在院内的待遇已经大不是片中所反映的那样了,虽然在世界上不少欠发达地区,《尼斯》片中的精神病院场景大抵也可以作为想象的材料,但我仍旧想要去强调的是,想象永远只是想象,真实是另一码事,所以还是恳请各位“去倾听,去观察”,你不曾想到,也许你此时此刻对于精神病人或者对于精神病院的东方主义式想象,会在另一场合,怎样伤害到我们的病人。虽然在各方面,这部片子已经在还原度上下了狠工,但想要真正了解精神病人,请去倾听他们,请去走进他们;想要真正了解精神病院,也欢迎来做志工!书籍、电影、戏剧等等,在对于所谓的“真实”(reality)进行“再现”的时候,艺术化的修饰与加工是少不了的,尤其在现如今的汉语文化圈里,某些东方主义式的猎奇读物(比如某本相当著名的但又是如此不负责任的所谓的“国内首本精神病人访谈录”)仍旧不时会出现在畅销书的榜单上,这也不免要叫人唏嘘,但我相信,各位看管的眼睛仍旧是雪亮的,各位看管的行动仍旧是可加期许的,所以请去倾听,请去观察罢!!

本来只是想给下面这篇旧文章再加个弁言,结果又洋洋洒洒写了这许多,又半夜三更,肚里饿得很,如有语无伦次、词不达意之处,还请斧正!

——————————————

弁言:

前两天参加一些公益活动,认识了国内一些非常不错的NGO,其中有些精障类别的NGO在做精神病人的艺术治疗,而后又联想到之前在英国Bethlem医院实习期间,参观了他们的医院博物馆,名字很好玩,叫“心灵博物馆”(Museum of Mind),里面展出了许多精神病人的画作,非常有感触,包括国内也有些组织在专门策划这类的艺术展。所以,就想就这一话题写些什么,精神病人的艺术创作通常又叫做“局外人艺术”(Outsider art)或者“素人艺术”(Raw art),这里只是讲一段在国内鲜为人知的历史,这段历史交织了精神病学的历史与二十世纪艺术史,本文不涉及作为治疗方式的艺术创作,即“艺术治疗”,也许下次可以写写。

——————————————

1919年的春天,一战刚结束不久,年满33岁的精神科医生汉斯·普林茨霍恩(Hans Prinzhorn)从战场上复员怀乡,他来到了风景宜人的德国名城——海德堡,决定在海德堡大学的一所附属病院里继续他的医学生涯,而等待着他的却是一项极端琐碎而又无趣的文档整理工作。 汉斯·普林茨霍恩医生

汉斯·普林茨霍恩医生

德国最负盛名的精神病学家——埃米尔·克雷培林(Emil Kraeplin)此时已步入花甲之年,离他的生命终点也不远了。他在退休时给海德堡大学留下了一笔丰厚的遗产,就是他搜集的几千幅艺术作品,这些作品不是出自名家之手,也不是出自孜孜矻矻想要赢得主流文化圈认可的艺术小生之手,这些作品都是克雷培林医生在他过去几十年从医生涯里接诊过的精神病人画的。 德国著名精神病学家——埃米尔·克雷培林

德国著名精神病学家——埃米尔·克雷培林

而现在,这笔遗产交到了年轻的普林茨霍恩医生手里,普林茨霍恩医生的任务就是将它们整理成册,并且扩充它、丰富它。

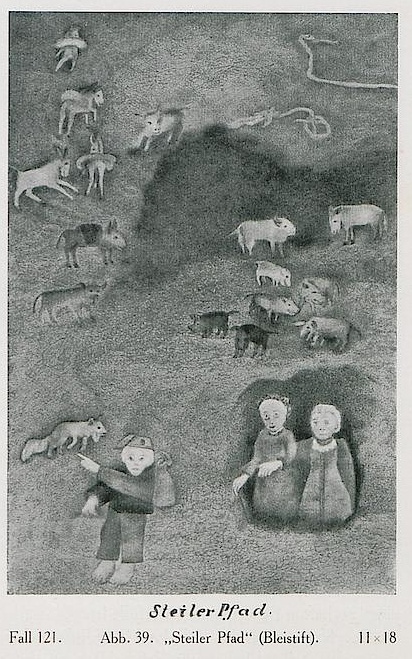

这项任务交给普林茨霍恩来干,也许是再合适不过的了。在普林茨霍恩的求学生涯里,他先后读了历史学、哲学的学位,而后又飞往大不列颠,修习了音乐。他原本想要成为一名职业歌手,可这时一战却点燃了导火索,他此生所学的都没了实际的用场,英国也待不下去了。他只好飞回德国,又接受了几年的医学及精神病学教育,做了军医,以谋三二稻粱。 瑞士画家Adolf Wölfli

瑞士画家Adolf Wölfli

战争结束,他也便解甲归田,在海德堡大学附属精神病院里从头做起。交给他的第一项任务也便是这画作归档工作,虽然这活计有些枯燥乏味,但颇有艺术修养的普林茨霍恩干起它来,倒也得心应手。

更何况病人们的画,确也能从中读出些许况味来,所以,他在精神上与在生计上,确也能获得双份的酬劳。 Adolf Wölfli另一幅作品

Adolf Wölfli另一幅作品

他一旦偷得一星半点儿的闲时间,便去病院里搜罗病人们的画作,而或也教熟识的病人积极地创作。精神病院里从来都不乏创作型的天才,但这话也许又说得不确切,非止是精神病院里,办公楼里、菜市场里、农作坊里、学校里、监狱里、小商铺里,我们身边哪里都不乏创作型的天才,只是对于新闻报道而言,似乎精神病院更是个不错的噱头。

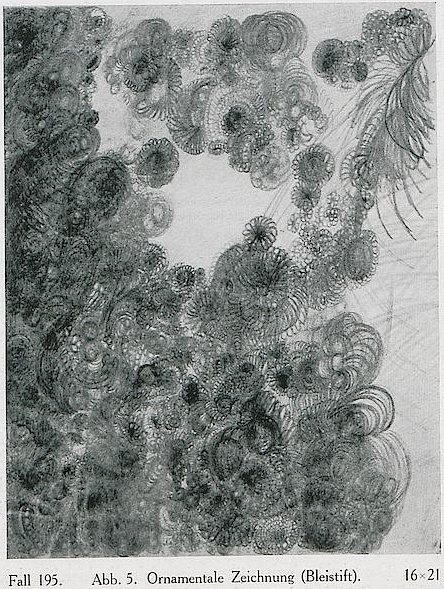

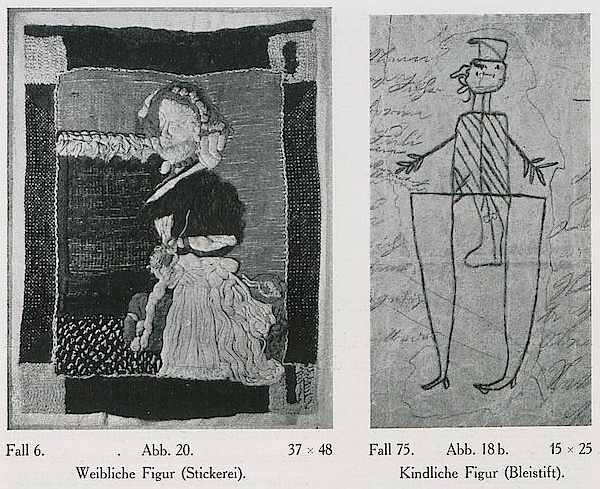

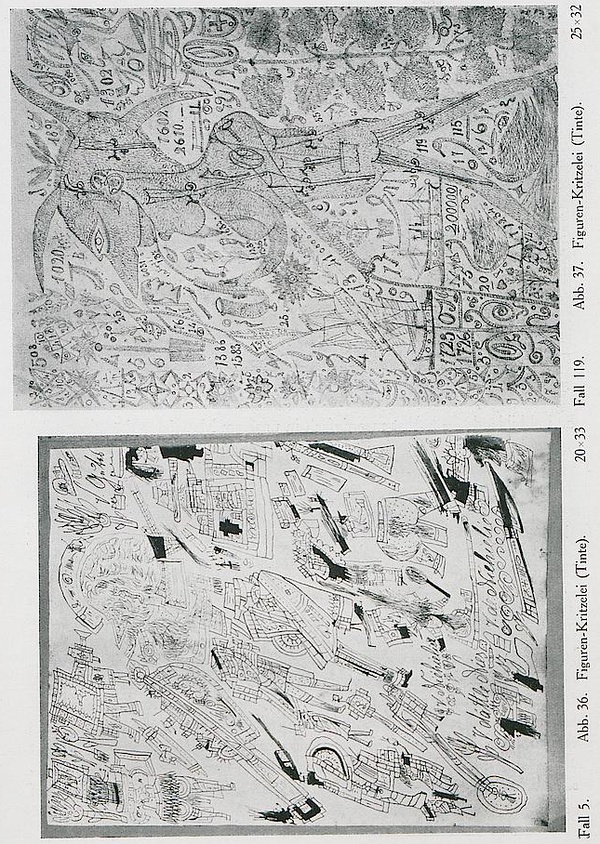

两年以后,普林茨霍恩医生手头的画作就突破了5000幅,他整理了近五百位病人的艺术档案。而到了1922年,他便从中精挑细选了十数位病人的作品,结集成册,出了本叫做《精神病人的艺术性》(Bildnerei der Geisteskranken)的专著,这是历史上第一本分析精神病人艺术作品的专著。

在这本书里,普林茨霍恩医生,从精神病学的专业角度,详尽地分析了精神病人的艺术创作能力及其艺术风格。

他企图像精神分析学派分析病人的梦那样,来分析病人的艺术创作,并从中窥探出精神疾病背后的病理学,或者用于智识上的理解,或者用于实践中的诊疗。

他同时也企图将这些艺术作品转置为某种隧道,进而走入病人的精神世界里去。

他更加想弄明白的是,在疾病与创造之间、在话语权力与自我表达之间,究竟存在着怎样的关系,真的诚如流行文化、世俗文化或娱乐文化所指涉的,在精神疾病和创造能力之间存在着某种科学上认可的相关性吗?

在“艺术=天才=疯狂”这个不严谨的公式里,究竟更多的是歧义,是旁指,是误解,是语言游戏,是异化,还是想象?

可这本书出版后,在学术圈子里,却反响平平,具体原因也请各位看官自去猜想了。

这本书没有成功,普林茨霍恩医生也便从海德堡大学离去了。此后的日子里,普林茨霍恩医生偶尔写写书,做做讲座,却再没能拿到教职。学术上的失利,加之婚姻上的挫折,没几年他便从公众视野里消失了。

直到1933年,他因为斑疹伤害死在了慕尼黑,而那年他还不满50岁。

在事业上成功的永远只是少数,而大部分人正如普林茨霍恩一样,也许不是才不如人,而只是生不逢时,一生也就在这默默无闻里,乃至在那穷困潦倒里,过去了。

可普林茨霍恩的故事,到这里,还并没有结束。

在普林茨霍恩去世后十多年,有名法国艺术家在读了他当年写的那本讨论精神病人艺术创作的专著后,深感震撼,并且大受启发。

究竟什么是艺术?究竟为谁而艺术?难道只有那些经过专业训练的艺术家创作出来的作品才算是艺术?难道只有那些遵循了焦点透视、黄金分割等等传统原则、艺术规范的作品才算是艺术?难道只有“学院派”的作品才算得上艺术?难道艺术一定要附会什么、表达什么、意指什么、说明什么、阐释什么、告诉读者什么?难道艺术不是自在,而是主流文化的“奴隶”?难道艺术不是本真,而是时髦观念的“贩售”?艺术听从的究竟是什么?是自己?或者是商业?

那位法国艺术家回答说:“(艺术)不是为了取悦那些所谓的艺术专家,而是为了那些在街头工作的人们而存在的。我感到,我和他们才是贴得最近的;我感到,我真正想结交的是他们这些朋友;我感到,我通过我的工作真正想取悦的是这些人。”

艺术应当是人人都可以参与的,它是街头的,它是民主的,它是自由的,而不是高墙内的权威阶级、保守主义者、财阀、意见领袖所鼓吹的、所拥护的、所炒作的。艺术是人人都会的,它从人类在岩洞的墙壁上画出第一只动物的时候就开始了它的书写,它从我们每个人小时候在白纸上随意涂鸦出的第一个图案的时候就已经证明了其存在的意义。艺术是我们本性的流淌,而不是某种在历史叙事中建构起来的话语中心,更不是某种在权力运作中虚构出来的货币价值,它是反建制的、反虚构的、反阐释的、反规则的、反理论的。因此,艺术只可能存在于现实的边缘,只可能存在于现实的局外。

于是,这名法国艺术家便给自己所向往的、所追求的这样一种艺术形式起了个名字,叫“局外人艺术”(法语原文为:Art Brut,后由艺术评论家罗杰·卡蒂诺【Roger Cardinal】译作:Outsider art)。

这种艺术是持以一种批判性的“局外人”立场,在反观局内发生的种种,它主动站在了现实的边缘,以保证艺术的纯粹性、本真性。在这个“艺术的乌托邦”里,每个人都是艺术家,艺术的大门向所有人敞开,没有谁来宣判他可以成为艺术家而你却不能。

而正是在他所读到的那本《精神病人的艺术性》里,他读到了一种原始的、本能的艺术冲动,这种冲动是纯洁的,尚未被外在世界的资本价值所污染的,是发自内心的,是快乐的、是孩童般的。

正如这些病人被隔离在了传统社会的外面,他们的艺术创作也被主流价值给排斥了,他们的艺术冲动也同样被否定了。

但是,自始至终,“局外人艺术”都不应该是猎奇,更不应该是某些体制内的艺术家借以揽财的商业化标签。

我们姑且撇开有关精神疾病和创造性之间的关系的学术争论,精神病人的艺术创作,其价值也完全不是因为,他们作为精神病人的这一“医学标签”或者说“消费标签”,而只是因为,他们作为社会边缘群体,有否进入艺术话语空间的可能性大小,而只是因为他们的艺术创作,或者其理念,或者其风格自身。

任何由于其身份标签所附加上去的价值,都是对他们的创作以至其作为“人”的尊严的贬低。

这里放的任何一张创作,也都只是对这些边缘人群、弱势人群的致敬与褒扬,也请用心体会,用心感受,正如你感受你自己的创作、你朋友的创作和毕加索的创作一样。

这只是他们用言语无法传达的声音。

语言无疑是贫乏的、基础主义的、不实际的。

他们的智慧与才华同样不可估量,不因他们的疾病而贬损,也不因他们的疾病而夸大。

只是平凡的人,而“局外人艺术”也只是“常人艺术”。

美,不是美学里的一条两条。

美,只存在于每个人对美的追求之中。

而每个人都有自由去追求那属于自己的美。

这就是艺术。

那位法国艺术家名叫让·杜布菲(Jean Dubuffet),在1948年的六月,他和超现实主义创始人——提倡“纯粹的精神自动”(pure psychic automatism)的安德列·布勒东(André

Breton)在巴黎成立了“局外人艺术协会”(La Compagnie de l'art brut),他们收藏了许多所谓“局外人”的艺术作品,这里面包括精神病人、农夫、儿童等等,而现在这些作品都放在瑞士洛桑的“局外人艺术博物馆”(Collection de l'art brut)里。

我们暂且不论“局外人艺术”的风格性;不论“局外人艺术”究竟在多大程度上是风格学上的概念建构,又在多大程度上是身份学上的;也不论“局外人艺术”究竟是否名副其实,究竟有否为那些他们口中的“局外人”争取到了艺术上的些许话语权,或者只是又一种“消费弱势群体”的形式。但我们一厢情愿地以为“局外人艺术”的原始文本含义依旧是好的。

也许,汉斯·普林茨霍恩并不曾想到自己的著作会“墙内开花墙外香”,也不曾想到在他过世十年后、一百年后仍有人在讨论他。

也许,我们总应该在自己活着的时候,给这世界留下些什么,留下些自己活过的证据。

也许,哪一天,还有人会记起我们。

更多作品可移步:

原文载于知乎: - 聚焦精神类病人的电影,手持摄影表现出了这部片和人物的风格,演技还算细腻,从巴西不同的侧面来表现尼斯医生的方法,充满阳光的剧本,来关爱这部分特殊群体,不过除了演技之外,缺少太多的亮点,高在角度和演技。结局颇有些韵味

电影没有大起大落,也没有用生硬的方式去刺激泪点,而用每一处小小的感动,汇聚成情感的河流,在温情脉脉中让人感觉到意志的执着与大爱的震撼!这样的电影在国内院线存在感为0,是很让人遗憾的。