线条的盛宴(2020)

简介:

- 今天谈及中国壁画,往往只记得敦煌、云冈,陈丹青却偏偏拉着我们去看这幽暗古老的北朝墓室里,一幅幅被掩埋、被遗忘的壁上画作。他要我们一起体会,那种撞见“意外之美”时的惊喜与着迷。

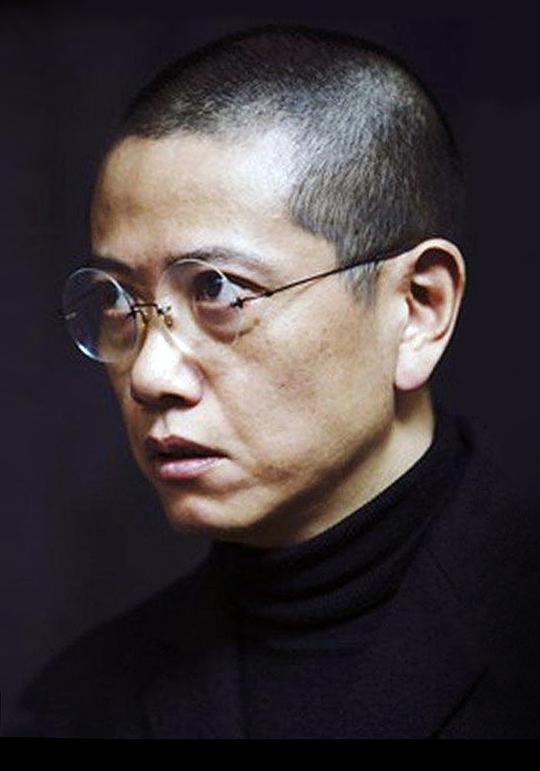

演员:

影评:

上次在郎园,因为我坐得比较靠后,失去了跟画面的亲密接触,——你也知道,看画是非常色情的,所以就不像我之前看意大利湿壁画,有那种分秒激颤的感觉。但我仍有一点想法,似可以抛出来看看它是什么。

北朝壁画,你的一言以蔽之,“线条的盛宴”,这似是对的,看起来也是一则富于感觉的理智总结了。但我总以为这句有些远,因我觉得“线条”似不能作最后的话,若最后,我以为还有“面孔”。也就是“脸”。我马上想到有人据理力争,面孔不亦线条勾兜出的吗?确乎如此。但面孔却是不能分析为线条的。一言以蔽之,线条的人与面孔的人是不同的。任一线条都有性格,但面孔是真实的人,面孔且是可能的人,画者大可以在线条上做性格的变奏曲,但面孔上,也有一种变奏的,不管这一变奏有无真实的根据。我想你当然看得出这一点。

归根结底,线条的神与面孔的神是不同的。若此则推论成立。则我们试看能否解决水泉梁壁画中,那几位侍婢之性别问题。

水泉梁中几尊侍婢,我们看脸,觉得是男孩,但资料已推出,那是女孩。此中情况,或许是资料有误,或许是我们直觉错了。然直觉没有错与不错,直觉是为什么我们会这样直觉?且画中性别,与历史学家口中的性别,本来是两回事。所以历史学家解决不了我们的问题。即便他们论证出“她们”,我们也可置之勿理。

因为线条的神与面孔的神是不同的,勾舒几尊侍婢面孔的线条,又俊雅,又柔媚,其不仅有一种男性,亦且有一种女意。再看面孔,则其骨颊分明是男性了,然它的男性上,却亦有皎色、腻态。这就产生了一种奇异的情况,一瞬间,我们恍惚了,我们分不清男女。

因为线条的神与面孔的神浑在一起,但其中又有小小的分离。并且它们又几乎在动。你知道,笔的性格也是人的性格,笔的性感更是人的性感。但面孔是什么呢?这幅画里,说来也简单,面孔就是写实。然而人有男女,线条有男女,面孔也有男女的,此三者间,就此让这幅北朝壁画,成为性别的迷失地。老话说,美人是没有男女的。因为男女之分,本来是美之下的观念,是美统摄它们,而非相反。

还是“脸”,我喜欢你的说法,“上墙开脸”。我当然喜欢线条,它们让我非常享受。但我是否更喜欢脸呢?毕竟它非常神秘,它让我觉得抽象又真实。如果这样的线条碰上这样的脸,就是九原岗中无尽的侍卫图,线条与面孔的若即若离,神介乎虚实之间,线与人脸构成一个神秘的单元。他们并且都像有着同一张脸,这加剧了抽象,但我们知道,一个人是一个人。这些脸啊,真像是变奏曲。一张脸就是一个音符。但合起来,背后有个旋律的。同梦茜谈起这个,她欣喜非常,马上说她之所以在剪辑中用上拉威尔的四重奏及莫扎特,是亦感觉到此。

这样一张张脸看过后,我简直感觉自己在大都市。

另,你对墓葬壁画师傅的切切追问,让我想起小时候看农村师傅画画,农村师傅画画是很绝情的。所以什么是古人的理所当然?历史学家得出了观念。你以为,一代人有一代人的心魂。但实际上什么是作品观念呢?答曰:没有作品观念。

后记:后来我们谈来谈去,老陈说,其实还是线条,中国人一直相信眼睛会跟画家合作,在线条思维中,一张画是靠目光完成的。所谓的像,所谓的人脸,也就是说,这些线条很能利用人的目光。而西方则非此。

又老陈说,我觉得中国美学最后剩下的就是线条,像不像就变成另外一个问题了,中国人一直是用线条思维和最后落实到线条来解决人的问题。

《线条的盛宴》。陈丹青以北朝墓室壁画为主题,因为拉不到广告,也没有流媒体平台愿意买,只能采用城市巡演的方式。 作为中国艺术界可能唯一一个真正出圈的公众艺术家,快七十啦,这么一城一城跑,没多少人会这么做。 我以为《线条的盛宴》,题眼就在“线条”这个词上。或者说,线条的意义和作用,是对比中西方艺术的关键点之一。 这四座北朝墓室壁画,真是令人惊艳,线条的灵动飞逸,不止体现在体态动作上,也体现在表情神态上;中国艺术以书入画的民间脉络,展现无疑。 所谓高古,承接两汉;所谓神秀,魏晋风度。 陈丹青在片子中用通俗的口吻和表达,让没有艺术基础的人也能津津有味;但它的信息量之大,陈丹青最有价值的那些观点,还是更加适合有一定美术史基础,对艺术有所了解的人。 否则他不厌其烦地进行中西方艺术风格、题材、技法、心态和背景对比,就没有那么有意义。 签书时,我说,前几年在798的“退步”回顾展,我觉得很有趣啊。他:我都不好意思去,据说人还不少是嘛?我说,蛮受欢迎的,解说词非常有意思。他大笑:因为我想逗逗你们嘛。

献祭给幽冥,献祭给自己,也献祭给艺术,用于献祭的才华也自然接受了将自己陨落成一颗流星的命运。

一时不知从何说起,也很久没有这样强烈的想要述说的冲动。

《线条的盛宴》本身也是一场感官与思维的盛宴,犹如一颗深水炸弹,从图像、音乐、文案、解说等等全方位爆开。霸气、蛮横,气势汹汹,让你来不及思考,逼迫你放弃理智,从善如流、举手投降。还好,陈丹青搞的是艺术,不是传销。

从一万四千年前的洞穴壁画讲到十九世纪才新起的考古学,几乎横跨人类历史。绘画、雕塑、书法、历史、人文、民俗等等丰富多样的学科领域。带有说服力的新颖观点,既有琳琅满目的中西对照,也有朝代之间承袭、演变的点评与总结。看惯了太平盛世、汉唐气象,这一期的《局部》讲的是烽火连天、战乱分裂的北朝,一颗叫作墓室壁画的璀璨流星。越是分崩离析的时代,思想往往越自由,文化也往往越多元,然而也容易被忽略,烽火制造了罹难,也自然会出现流星。

有人说,陈丹青的《局部》是一本正经胡说八道。但是,这样的一本正经胡说八道又格外吸引人。究其原因,现代人已经厌倦了理性,在都市丛林中时刻需要保持的高度警惕、敏锐、成熟、老道已经使高度紧绷的神经不堪重负。人们缺乏的是一种主观情感,一个全情投入的理由,一次不计得失的冒险,一段不问目的地的旅程。很显然,这些在《局部》里都能找到。

为什么《局部》具有这样一种极强的感染力与个人特色?我想到曾经看过的一位豆友对于诗歌的理解:

准确的说,诗歌并不带来什么,这完全看个体对文字的敏感程度。公认的美感的诗歌也不一定比一幅画带来的冲击强。诗歌是比较“难”的,它绝对不是通俗意义上的好听、好写、好念,它是纯粹意义上的绝对幻觉,是一种我站在彼岸可以聆听到此岸的迷之呼吸。它是一种呼吸,一种气味,一种迷乱的或是狂乱的滋味,在热闹的群体里扩散,在寂静的痛苦里弥漫。诗歌带来不了什么,个体的感悟都极具私密性,任何答案都是错误的。

我想这种表达也同样适用于美术、绘画。诗歌的美没有标准答案,甚至误读也会生出另外的美感与意义。同理,一篇文章,一部电影,一旦发表,一旦公映就不再属于作家与导演自身。因为艺术引发的人的联想是无穷无尽的,在每一个人那里艺术都可能获得新的生命,这种自由才是艺术最迷人处。你可以不同意我的真理,但我也永远拒绝唯一真理观。艺术不讲是非对错,它展现的是丰富的可能性。

相比于诗歌、音乐、文学,我想美术、绘画更为自由。不需要认字,不需要识谱,只要有一支笔、一双眼,就可以勾勒、描绘你眼中的世界。当然,不是说美术不需要规则与章法,但那些不拘泥的作品,体现个人特色的作品往往更受青睐。

神用泥土创造人类,往人的鼻孔里吹一口气,他就成了一个有灵魂的人。我想人类第一次创作的艺术作品应该不是文字的,甚至也不是音乐的,而是一幅画,画的是人类对于自然最初的体验与感受。所有的艺术都源自一股气,是人之生气、元气与灵气。它在你的身体里窜动着带来生机与活力,同样你渴望将它抒发出来,非如此你感到不得安宁。元气愈是旺盛,灵感愈是迸发,于是如江海气势磅礴、倾泻而出。人们常说神品问世,都是一气呵成。

《局部》从王希孟的《千里江山图》讲到北朝壁画,陈丹青最为珍视,最为推崇的就是这样的一股生气、元气与灵气。这样,你就可以理解,他那强烈的主观感情带来的无法抗拒的冲击力。“震呆了”、“吓坏了”、“无可奈何”、“没有办法”、“头皮发麻”,你或许觉得这样的陈式感叹词过于煽情,但我同样可以认为那是你不够天真、纯粹。

说到中国绘画的线条艺术,每个人心里都有自己的概念与印象,但不一定能像陈丹青那样抽丝剥茧、娓娓道来。冷静、沉稳,在足够的思忖审度背后,你依然能从他表面镇定平淡的解说中听出一种难以抑制的有力节奏,一字一词的顿挫间都饱含他为理性所冷却后凝结的深情。

希腊人一开始就雄心万丈,用石头模拟真人的形体。中国人似乎从不认为一支毛笔能模拟真实,复制自然。你看汉简的行笔飞动疾速,这种用线的快感、享受感,说明中国人早就发现软笔的能量。所谓以少胜多,以一当十。此后中国人画画,确信一支毛笔就能描绘一切。在汉简时代,希腊雕刻的黄金时代都快过完了,而希腊人画画尚在幼稚阶段,跟小孩一样,只用线条。他们用线条勾勒人兽草木,其实是在画轮廓。他们没有中国人的书法记忆,不懂得崇拜线条本身。日后到文艺复兴闹起来,上古的线条意识自然就淡化了。要知,西洋人用线是形体思维;中国人画形体是线条思维。现在我愿意同意,北朝壁画“秒杀”文艺复兴......在有幸留存的世界壁画遗迹中,埃及内巴蒙墓画的绚烂天真是儿童的,罗马伊特鲁里亚人墓画的英气勃发是少年的,到北朝这几面墙,那是精力弥漫,气度之恢弘,拿出去世界壁画史也会惊动,也会服气的。——陈丹青《线条的盛宴》

我就是不讲规矩,我偏偏绕开大学问,讲一点好玩的“局部”。这使我想起李安的名言:“我没有理想,我成天幻想。”在拍了“父亲三部曲”之后,李安很怕人把他定义为类型导演。而此后李安的每一部电影都是那么别开生面,丰富多变。不同主题、不同民族、不同文化,每次都是你未曾见过的李安。我拒绝被定义,我永远有新的可能性,我喜欢每天一睁开眼睛又是全新的世界。艺术的创造力来源于永不满足、永不停滞的好奇心。

“我的直觉告诉我,他是男孩儿!”,“我以画家的全部良知和体能经验认定,这是一个人画的。证据是什么呢?墙上的每根线条告诉我,就是他。”很多带有强烈主观意识与感情的判定,好像容不得你思考,容不得你辩驳,咄咄逼人,但你又是愿意就这样追随他去相信的。考古学或者历史学,人们常常都说,最重要是的复原真相,尊重史实。我们以为自己在追寻真实,但在这样的过程中却又催发了另一种奇幻的效果,那些事件与人物得以在我们的想象中重新复活。或者说,我们穷尽办法只是为了用真实来映证我们的想象。那样一种快感与享受来源于我们跨越了时空的隧道,寻找到了真正的知己。好像陈丹青发出的感慨,“看哪,这张脸,这匹马,这把箜篌,又被我画出来了,又被我画出来了!撒开了画呀撒开了画,看哪,我的画将要升天入地,入地升天啦!”真的就是北朝师傅当时的心声。这时候真相不再重要,因为我们经由想象看到了一种可能,编造了一个传说,应验了一场幻梦。

我的直觉遭遇挫败,找北朝画匠求证不可能。但是想想吧,男装的女孩,或者男孩扮作女装,太妙了!那已是足够动人的看点,而我迷恋的正是几位少年的非性化。真是活见鬼!那是绘画的骗局,抑或绘画的说服力?他们以历历可见的暧昧,被我看作男孩。一脸的娇贵、无为、无辜,透着女孩的稚嫩,或者男宠的红颜薄命相,守在坟墓里。天哪!十四个世纪前,北方有过这样的孩子。

这位水泉梁师傅一定认识他们,甚至叫得出他们的名字。从硬边的衣角看,他们穿的是林罗绸缎的“罗”。其中两位穿着玲珑的夹袄,或许真是女孩吧。十三四岁的东方人,常常不辨男女的。至于好看透顶的飞鸟髻,在我心目中竟是《世说新语》的魏晋古风。难道不是吗?甚至顾恺之也没能画出这等入骨的脱略、颓废、高贵。而这几位少年生在北朝。另几座北朝墓葬的人物一派阳刚,惟有角落里这几位标致而阴柔的异装女孩凝着浓眉,活生生被我看作男孩。请诸位自己分辨吧,另一种观念他们也许来自南朝。我的问题是,继两汉魏晋风行无碍的男风之后仍有北朝门阀豢养宠侍吗?更为分明的是,仅仅这面墙,我望见了多元而繁华的北朝。五方杂处,一个东亚泛国际化的中古城邦。豪门内,男宠默默。门外的胡人牵着牛车,高声嚎叫。——陈丹青《线条的盛宴》

为什么陈丹青能看到我们看不到的“局部”,为什么他的说法与视角总是那么新颖、脱俗?他说北朝师傅就是意大利壁画的那群打工仔,全是聪明活泼的小伙子,老师傅也不过四十岁上下。证据是你看那墙面的精力弥漫,气势恢宏需要何等旺盛的精气神。再看陈丹青,你很难把他和一个年近古稀的老人联系在一起。人们常说,一代代人,每个人的身上都刻着属于自己时代的印记。但在陈丹青身上,几乎看不到这种时间痕迹。你知道,我不是在说整容什么的。一个时常穿越古今的人,一个连通中西,漫步于历史艺术长廊的人,是不容易老的,因为他可以在众多的文化艺术当中汲取源源不断的元气与能量。“尚友古人”是很好的路子,会让人拥有一种“不与时人弹同调”的资本与骨气。然而要克服时代的惯性却并不容易,我们需要向导,需要指引。

陈丹青说,这些墓室壁画一经完工就全部填土掩埋,交付黑暗,替北朝师傅们惋惜是现代人的功利心,现代人的小气。这些我信,但说墓室壁画的工匠们“一秒钟都没想过出名”,虽然很欣赏这样一种浪漫的感情抒发,但细想,也并非全然如此。正如宫廷画师渴望自由一样,民间工匠也未必拒绝出名。实际上,搁下画笔,他们可以是任何一个你我所见的市井之人。想要发财,想要受人尊重,这是再正常不过的人生追求。何况,我猜想他们的营业范围也不仅限于冥画。他们也会在阳间作画,给这家画一幅门神,给那家添一个灶王。因为无论阴阳他们画的其实是同一种东西——生命。而陈丹青认为墓室壁画更为生气蓬勃是因为,在那样的特殊环境中,工匠们得以施展出他们平素不为人知的一面。

观看北朝墓室壁画,每个人的脸上没有一丝皱纹,人中却描得格外粗重。陈丹青说,好像画到人中,他们就特别有快感。在别的古画里,对于人脸的这个部位,我也没有什么特殊印象。但是这个部分的有或者无,似乎对于整张脸也没有太多影响。但画匠们为何要特别地凸显它,而且是每张脸上无一遗漏,必须要画?我想起听家里老人说过,一个人的人中长代表他能长寿。壁画上的人物,个个都是长人中。在死人的墓葬里,人们依然表达着对生的美好祈愿与祝福。画给亡者看的画,画上的人都必须个个长寿,这样才开心吉祥啊!如果给凡人过眼,我们不会看到今天壁画上忘记给乐手画羌笛这样伟大的疏漏。如果按生者的意愿,恐怕他们也不会同意工匠们画“马惊出屎”这样有碍观瞻的不雅一幕。但正因为它们是唯一不受人间管辖的绘画,我们才得以看到昔日工匠们的可爱、天真与率性。

但是笔锋一转,无论你有多么高超的画技,无论你有多么奇绝的想象,在那样人一经出生就注定了身份的年代,工匠们手捧的并不是今天伟大的艺术,而只能是活命糊口的饭碗。森严的等级,阶层的鸿沟早已判定了他们的命运。当然,有极少数幸运者,可以进入庙堂,专为帝王作画。陈丹青说到一个著名的典故:“非有诏,不得画”。如果记得没错,那说的是唐朝吴道子的故事,也有一部《画圣》的电影讲的就是这个故事。吴道子不愿意再当宫廷画师,他辞官,隐姓埋名遁入乡野,成为一个流浪的疯老头。住草屋,睡窝棚,平时靠给百姓们画画赚几个酒肉钱。穷困潦倒,疯疯癫癫倒也活得潇洒自在。更在郊外为自己立了一座墓,对世人称吴道子已死,对自己说我不再是那个所谓“画圣”。后来朝廷知道了他的行踪,派人缉拿。悲怆无奈之下,他自断右手,潸然离去。“非有诏,不得画”。人性的贪婪是多么残忍、野蛮,竟妄图将一个人全部的精神与灵魂都据为己有。一朝换了身份,进入庙堂,也不过是权贵豢养的金丝笼中鸟。艺术、画师在那样的年代,永远都得不到真正的尊重。

古人隆重的丧葬文化不单单是迷信。“事亡如存”,是一种极为认真与恭敬的态度,表达对生命的尊重与敬意。而今天,视人如工具的现代,活着又能得到多少尊重呢?献祭的理念使得墓葬壁画有了另一重神秘而庄重的意义。工匠们得以站在这个凡人不得进入的禁忌之地,连通阴阳的冥界入口,行使一份神圣的契约与职责。陈丹青最后说,讲到这里,不知是在谈艺术,还是在谈生死。我想,当年的工匠们独自站在这样一个幽闭而光线昏暗的空间里,会不会顿生一种超脱生死之感?因为艺术本来就是超脱生死的啊。

如果你站在这样一个天地不管,人世不理的地方,你会做些什么呢?发泄、狂喜,撒野、得意,疯癫、猖狂,当然是做自己最想做最擅长做的事啦。所以说,陈丹青看到了比所有阳间画作更具生命活力的东西。那样的飞扬跋扈、旺盛蓬勃、生猛遒劲是压力完全地释放。直逼面前,直逼眼前,仿佛要破壁跃出。那需要完完全全地忘记自己,忘记自己作为一个被困于某个时代具体的人的痛苦与煎熬。才能完完全全地享受自己,享受灵魂挣脱了形骸的束缚,得到完完全全的自由。神品的画作不在乎技艺,而在于境界,在于精神。

或许除了献祭亡者,献祭天国与来世,他们也献祭给自己,就像电影里的吴道子为自己造墓。别忘了,艺术本身也是一种抗争,相较于献祭,它是一个更为生动具体的理由。想象北朝师傅们挥笔抒发着自己的不满与悲愤:“哈哈,你们这些帝王将相、达官贵人,你们不会看见,你们不配看见!”献祭给幽冥,献祭给自己,也献祭给艺术,用于献祭的才华也自然接受了将自己陨落成一颗流星的命运。

北朝师傅可能不识字,因此不拘泥于成式,不受限于规章。陈丹青也说,自己没有念过大学,不是科班出身,搞的全是自己的野路子。如果当年的北朝师傅活到现在,也许就是陈丹青这样的狂徒。但如果把陈丹青放回北朝,可能他就从此没入人海再也找寻不见。这就是现代人的可怜与贫乏。“现代意味着许多观念和心情不会再有。”墓室壁画的行业不再有,还有许许多多我们无从想象的行业也统统消失。你会说,那些都落伍了,是人类进步的自然淘汰。不,那不仅仅是某个行业,还有附着在其上的各种人的属性与可能。现代人所谓进步,不过是极近工具代替人之能事,高效便捷,最后导致人类的退化,恰恰使人之属性与可能渐渐消亡。

考古作为近代新兴的研究领域,随之发掘出土的古老遗存重现世间就显得格外新。以现代人的种种观念,我们能否再接受古人的天真?“艺术可以产生影响,但未必传承。一代人就几个天才,走了就走了。”岂止是陈丹青的《局部》,我们所有已知的人类历史也不过时间长河中的一个局部,冰山一角。那些失落的天才,那些已绝迹的神品,还有更多更多此刻正躺在你脚下将永远不得而知的惊天秘密。回过头来,我想到“敬畏”、“恭敬”、“谦虚”这样的词到底意味着什么呢?是社交的礼仪、走秀的过场、抑或个人形象必要的装点?其实没那么复杂,没那么虚伪,仅仅是说,你要明白,那些你还没见过的东西并不代表它不存在。

庆幸自己参观过上海博物馆展出的“山西博物院藏古代壁画艺术展”,几幅重要作品都亲眼看过,看陈丹青老师站在壁画前讲解就非常有亲切感。我记得当时在上海展出时,有很多小幅壁画,陈老师这次讲解了几幅大壁画,其实我更有兴趣听小幅壁画。旁白讲稿感觉比局部三差了一点,很多点都是反复提及,讲稿思想的连贯性较为一般。不过提到山西这几个墓都是2010年后才出土的,翻出当时去上海博物馆参观的小册子,2017.11.30-2018.3.4在上海展出,哇,自己有幸这么早就参观过了。配乐部分,有的配乐很棒;有的配乐一般,不是很搭。用一张看电影票的价钱看陈丹青老师讲解,值了。想再过段时间自己重温一遍这个上下集。个人更为喜欢下集,与考古相结合的思考还挺有陈丹青老师的风格的。—2022.05.11 上海疫情封控期间 第一遍看完

P.S. 忽然想起2020年疫情期间,在上海家中看《局部3》,当时的第六期意大利阶梯教堂壁画那期延期播放,先播放的第七期,第六期阶梯医院壁画的讲稿,我非常喜欢。两次疫情都有陈丹青老师的陪伴,亦是巧合,亦是小幸运。