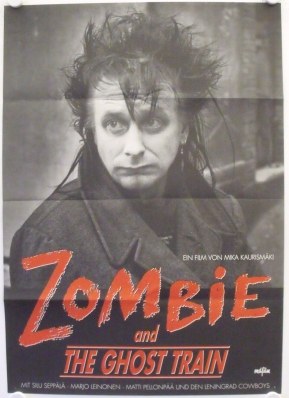

僵尸和魔鬼列车 Zombie ja Kummitusjuna(1991)

又名: Zombie and The Ghost Train

导演: 米卡·考里斯马基

编剧: Sakke Järvenpää Pauli Pentti 米卡·考里斯马基

主演: 西卢·塞佩莱 Marjo Leinonen 马蒂·佩龙帕

制片国家/地区: 芬兰

上映日期: 1991-07-26(芬兰)

片长: 88分钟 IMDb: tt0103337 豆瓣评分:8.1 下载地址:迅雷下载

简介:

- 绰号“僵尸”的细瘦青年安迪(Silu Seppälä 饰)回到了阔别半年的家乡赫尔辛基,但他甫一下船就在迎接的朋友们面前被警察带走……僵尸曾经参加军队,但很快被开除,也由此搭上了一只乐队的交通工具——魔鬼列车,并结识了姑娘马里奥。僵尸心中始终被无法排遣的孤独占据,他无法坚持任何工作,也无意工作,电视里不时播放战争的消息,那些死人的面孔让僵尸惊恐莫名,他与马里奥的关系也时断时续。由于朋友的乐队缺人,僵尸顶替贝斯手的工作,但他再一次把事情搞砸,朋友的迁怒让僵尸离开芬兰,消失在伊斯坦布尔的异国他乡……

演员:

影评:

- 边看边想问题:假如一个不与社会合作的人,他到底能走多远,能到什么程度,有无底线。影片没有给出答案,它让僵尸回到广场群鸽飞扬的起点,又是轮回。但它展现这类人的一切,这就足够。包括对某种东西的向往(魔鬼列车乐队),他的爱情,他的家庭,他与主流社会的依托和拒绝(那个颇受欢迎的乐队)。魔鬼列车总是与他交臂而过,心中却切切焉,处于社会的边缘,挑战主流,拒绝合群,永远不受欢迎成为他们的标签,但充满神秘,有点恐惧,任何社会都害怕他们,对一种精神力量的内在恐惧,社会能镇压的是肉体的力量。僵尸比魔鬼列车更甚,他独自一人,不想加入任何社会团队,不想为那些渴望他满足需要的人卖唱。这就是他(僵尸),一个永远的城市漂泊者,现代边缘人,拒绝任何社会合作和规范的人。

白色头巾和袍子的情人渐渐远去.. 美好的总会出现在弥留之际。 僵尸是很典型的被社会遗弃的人。你可以说,是他放弃了自己。但命运选择了他胜过他去抗争命运。 僵尸是典型的不跟社会、不跟现状做斗争的人。他也试着做不同工作:建筑行业里怕高;医护行业里怕慌;军队里怕烦。唯一擅长的贝司手位置却也因为和“失去”爱情的原因一样——不清醒,而被搁置。 僵尸每在一家咖啡馆里看电视,屏幕上总是出现战争。这时贝斯的音乐总会不期而至。最喜欢的是那些鸟类出现的镜头,音乐和僵尸的眼睛,渲染了无奈。他只是看着眼前的这一切,如他日记里所写的:空虚。 僵尸的女友离开过她,在几次重要的时候都挽救了他。可他就像水烧开时不小心掉到滚烫的茶壶上的那个令人啼笑皆非的“白痴”一样,总是不开窍。他对任何一件事情都不报特别大的兴趣。你可以看见他一个人,穿着皮衣黑裤,瘦瘦的身影,始终走在茫茫的雪地里。要不就是百无聊赖地做着各种事。听音乐、弹贝斯,这是其中最多的了。 僵尸的欲望很少,缺钱却并不疲于挣钱。对于被乐队开除的事,就像女友离开时一样,都是无奈地选择接受。他从没试图让这些发生的事进行转变。最早时,女友离开他,他会去报复女友的新男友——这大概已经是他在生活中做出的最大的争取了吧。 一切好像都是应该发生的。 当他终于用酒瓶砸碎一家饰品店的时候,他对人生做了最后一搏。在拐角,他目视着女友支开警察,就像目视着父亲被担架抬走或者母亲乘坐大巴离开。 僵尸选择了去伊斯坦布尔。这里人们并不歧视他。 僵尸唯一发泄的方式是喝酒。 看上去他只有魔鬼列车的主唱这一个朋友。 他住院看的唯一一本书是《活死人》。他就像活死人一样活在这个世界。 米卡·郭利马斯基说不残忍也是残忍的。这个片子让你的心紧紧的。一下就想到了冬天。

1

米卡·考里斯马基的《僵尸与魔鬼列车》(1991),一部奇妙又古怪的电影。米卡·考里斯马基(1955年9月21出生),阿基·考里马斯基的哥哥,都是芬兰影坛重量级人物。米卡走上电影之路,本身就颇具喜剧色彩。高中毕业,他成为一个油漆匠。一个寂寞的秋日,无所事事的米卡看到了《电影史》这本书,想入非非,于是他前往德国学习如何拍电影,就像当年贾樟柯看到电影《黄土地》引发的冲动。

1980年,米卡拍了由弟弟阿基编剧的电影《撒谎者》。兄弟俩同时步入影坛,名声渐起,90年代各自成立制片公司,创作属于自己的心水电影。当然,弟弟阿基拍的电影名头更大更猛。米卡的个性更为内敛和淡然。至少,我们从《僵尸与魔鬼列车》一片中,看到兄弟俩的神似,真正体现了这兄弟俩“冷面笑匠”的怪诞风格。

的确,《僵尸与魔鬼列车》,片名即刀锋般凛冽,一部冷凝又跳跃的电影。冷凝是说冰天雪地背景下,“僵尸”形象的渐入人心,犹如荒野中惶惶不可终日的困兽。跳跃当然是指简明叙事下的时空跨越。整体来看,电影仍是写实的,只是流行乐的烘托,让我们觉得这还是一部文艺片。镜头行云流水,可以说剪辑的不露痕迹,从中看出其空灵的一面。

2

这个绰号“僵尸”的细瘦青年安迪·奥多马,一个倒霉透顶的年轻人。片头,已成流浪汉的他,蓬头垢面的来到酒吧,再穷也要小酌几杯。然后,闪回到4月,他起初搭船回到赫尔辛基,父母亲、女友和好友前来迎接。不料,他一下船却被警方带走。自此,去了一线部队当兵,冷抵制行为,又被部队除名。那个冷极的寒夜,他搭上了“魔鬼列车”,这是一支乐队名称。车上的乐手都不说话。电影采用安迪的话外音方式,叙述自己一年前的光景。

这一年,安迪做过高层清洁工,却因为“恐高症”吓得要死,之后去了医院太平间,推着死者,好奇的他掀开白布,看看僵硬的死尸,同样吓得开溜。他还能干嘛。父亲患有心脏病,对他一直不满意,成了家中的刺儿头。他只能住地下室,弹着心爱的贝司。也只有弹着贝司的时候,才让我们感觉他还生活在人世间。如同他的“僵尸”绰号,这个人物始终是飘忽的,也是恍惚的。似乎他独立的存在,本身就是一个谜迹。

但他并非真的僵尸,人总是有感情的。只是女友马里奥跟着一位理发师好上了,他找到她洗头,洗了一会就愤而离开,之后,他跟那位理发师对掐。有趣的是,女友后来还是回到他身边。但他在地下室几乎快被冻成真的僵尸。“野驴乐队”的主唱哈里一直是他的好友。僵尸想找他借一千元。哈里说不能白借,你得跟着我乐队做点事。每天人家乐队坐着大篷车到处演出,他成了一个麻木的旁观者,直到贝司手病了,他才顶上。但好景不长,他还是开溜了。

3

可怜的安迪与这个世道的格格不入,使得他无法静心下来去做一件事。这么一个无力苍白风都能吹倒的人,却很倔强。他居然当着女友的面,在冷夜的大街,砸了珠宝店的玻璃窗,抢了一把珠宝,女友替他无奈的做了挡箭牌。最后,他跑到了伊斯坦布尔。哈里千里迢迢找到了他。僵尸却跟着一个蒙面的白纱女人走入高深莫测的小巷。看来,他没有回路了。

我们可以把那一袭白衣的女人,看作一个引导他进入天堂的女使徒。导演用这种方式结尾,虽不免有点儿臆想痕迹,但也给了我们想象的空间,总比那种皆大欢喜的要好。影片从始至终歌声飘荡,歌词对应着安迪游魂般的影子。米卡和阿基一直喜欢美国乡村流行音乐,还组织过乐队,片中就有不少乡村音乐名曲。

这部别具一格的影片,最大的亮点,我觉得当属塑造了安迪这样一个心灰意冷的典型人物,说他经典当名至实归。他的颓废与挫败感,“哀莫大于心死”的困顿,正好对应了当时弥漫的世纪末情绪。这种悲哀聚集于八十年代末九十年代初,人们对东西方“冷战”之后的急剧变化,还不能适应,或者说尚没有做好足够的精神准备。

4

片中,通过安迪的冷眼,看到了电视中频频播送的战争杀戮新闻,以及环境污染给海洋造成的危害。其中有一个细节,苏联坦克进入立陶宛维尔纽斯,遭到了当地民众的反抗。而安迪的表情永远是“僵尸”式的冷面表情。我们注意到,每次他在酒吧饮酒消愁时,便有一个举着酒杯的老头,乐呵呵地跟他招呼,但他回应的依然冷漠,或者说不知所措。无聊的老头,孤独所致,只不过把他当成一个熟人,打趣而已。

当安迪的父亲因心脏病去世时,作为儿子居然没有参加葬礼,更不要说送终了。母亲卖掉了房子,说这样够买一个口棺材的钱,你需要什么就去拿吧。安迪说我什么都不需要。他不属于这个家,也不属于这个国家。在这对兄弟俩的电影中,从没有精彩的人生,有的只有落寞和窘困。他们对于穷人的关注,以及对现实资本主义的批判态度,一直持续至今。

位于北极圈的芬兰,冰天雪地是常态。这里天然的冰冷天气,特别需要火光和暖意,但冻结于人们内心的只有坚硬的冰疙瘩。最主要的,安迪的装扮与行为,都酷似僵尸,一个可有可无的人物。他的出走,颇具戏剧性。抢了一把,自知理亏,便远走亚欧的十字路口,伊斯坦布尔本身即是这个世界的咽喉之地。这就让他的迷茫带有普世性。

说他是孤魂野鬼也不为过。存在与虚无,不只是一个哲学概念,而是人类必经的命题。个体的走向,瞬间即逝,又恍如隔世。如同他话外音说的生活犹如冰冷的梦。他清楚,人生已没有回路,哪怕回望也是一件奢侈的事。实际上,他的确是一个梦般的存在,这难道不是我们大多数芸芸众生的人生吗。“我就像一颗病树,内心充满孤单。”这是他的最后独白,也为影片画上一道无情冰冷的休止符。

2018.3.26

- 城市如同森林,他只是其中一个只影孤单的病树。

不是生活抛弃了僵尸,而是他自己无法容纳这种生活。

他放逐了自己。追寻自己内心的幻像而游荡在异国他乡的陋巷中。

世界是什么?不是有个标准的印象,而是根据每个人的感受而不同。

即使是爱情,亲情,有情,也换不回僵尸的活死人般的生活和颓废。

一个无可救药的人。

生活如同地狱,这个绰号僵尸的人,就如同搭乘着魔鬼驾驶的列车。他就是其中的活死人。

其实僵尸也是个善良的人。只是这个现实的社会没有给他更多容纳的空间。

但至少,他也没有被这个生活所改变。

比起我们中国人的那些被各种流行和宣传同质化的现象,僵尸其实是个值得欣赏的家伙。