驴子巴特萨 Au hasard Balthazar(1966)

又名: 巴尔塔扎尔的遭遇 / 驴子巴勒达扎 / 偶尔巴尔塔扎尔 / Balthazar

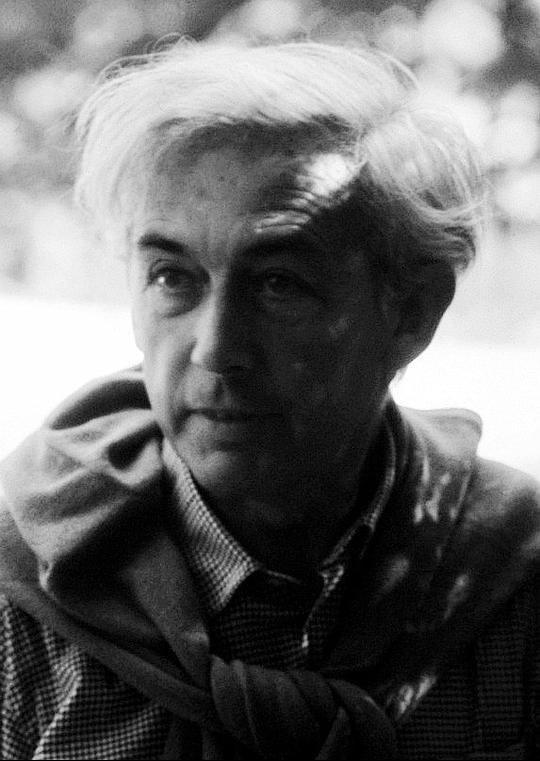

导演: 罗伯特·布列松

编剧: 罗伯特·布列松

主演: 安妮·维亚泽姆斯基 Walter Green François Lafarge Jean-Claude Guilbert Philippe Asselin 皮埃尔·克罗索斯基 Nathalie Joyaut Marie-Claire Frémont Jean-Joël Barbier Guy Renault Jean Rémignard Guy Brejac Mylène Van der Mersch Jacques Sorbets François Sullerot

类型: 剧情

上映日期: 1966-05-15(戛纳电影节) 1966-05-25(法国)

片长: 95分钟 IMDb: tt0060138 豆瓣评分:8.3 下载地址:迅雷下载

简介:

- 电影史上极其异类的电影.

演员:

影评:

{文中的大括号{}内容为译者所加。}

面具与羽毛 Le Masque et la Plume, 1966年4月30日,法国国际 France Inter

弗朗索瓦-雷吉•巴斯蒂德(François-Régis Bastide):作为开始,《巴尔塔扎尔的遭遇》对你有何意义?这部影片的想法你一开始是如何想到的?

罗伯特•布列松:这部影片自动地到来。我们从不知道想法是如何产生的:它们总是出乎意料地到来。不过在几年前,这个关于一头驴子作为一部影片的角色的想法伴着一股不一般的力量首次向我呈现。

巴斯蒂德:你之前就决定了有一天要制作一部关于一头小驴的影片?

布列松:一头小驴?!我们跟随一头驴直到它的死亡。这远不同于卡迪松(Cadichon)或《一头驴子的回忆录》(Memoirs of a Donkey)。这是一个悲剧,一个残酷的故事。而且它追赶我,缠扰我。我着手它的工作,我放弃它的工作,然后又捡起来。放弃了很长一段时间之后又捡起来,因为其写作非常有难度。最后,我对自己说:如果我现在不去做,我就永远都做不了。然后在去年春天,我完成了它的草案——如果事物的这个阶段真的有可能“完成”的话。

两条故事线向我呈现。第一条是我们将认同一头驴的生活,与我们看待一个人的生活是一样的:童年(爱抚);成熟期,是人的也是驴子的(工作);然后,才能或天才;最后,在死亡之前的神秘阶段。另一条是:驴子将从一个主人手中到了另一个主人手中,每一个主人将代表一项人类的罪。每个主人都将因其受苦,方式不一,最后因其而死。

跟踪一条故事线,然后跟踪另一条是容易的。将它们结合在一起则比较难。

首先,有将故事线紧贴驴子的生活这项明显的挑战;驴子必须总是在场(或者在附近,在不远处)。然后,不将影片做成一系列小情节段落的组合,或者过于生硬、过于系统化的样子是困难的;最重要的是,我想让影片体现出当我们面对一个也许与卓别林早期影片中的夏洛特(Charlot)相似的角色时的焦虑不安与强烈感情,而它还是一只动物,一头驴子,表现为其全部的纯洁、安宁、安静、圣洁。

巴斯蒂德:阻止你的影片变成一系列的小情节段落的——所幸——是它有中心角色,一位姑娘与一位男子。一位穿黑衬衫的男子(我不知道你会不会像我这样轻易地因其服装辨别他)和一位热情的、几乎陪伴了驴子一生的姑娘。

布列松:是的,我很快就清楚,驴子将有一段十分稳定的生活——这正是它的美的来源——还有,这段稳定的生活就其本身而言将不会足以提供一个戏剧弧线(dramatic arc)。于是我考虑将它与一个有时出现有时消失的、但会一直都在背景之中的、将为主故事线提供一个主题的平行角色交缠起来。与此同时,还有一些偶尔的与其他角色的平行:阿诺德(Arnold)这个角色,比如说,算是某种流浪汉,并与驴子共有某种悲惨的品质。驴子会待在他身边,并陪着他陷入苦难。

巴斯蒂德:你曾经在某次访谈或其他场合说过——也许你不记得是哪一次了——一部影片,对你来说,更多是一种书写行为而更少是一出戏剧。你甚至说过,我认为,一部影片不是一出戏剧:它就是一种书写行为。《巴尔塔扎尔》以何种方式在是一种书写行为的同时也是一种戏剧?

布列松:但不,一部影片不能像一出戏剧。首先,因为一出戏剧绝对需要活生生的在场,肉与骨的在场。在我称为“拍摄下来的戏剧”的主流影片中,人们表现得就像他们在一出戏剧中一样,演员被要求在摄影机前戏剧化地表演,摄影机被降低为记录演员的演出。摄影机,这台不可思议的、超凡的机器,被降低为再现的工具。我希望摄影机成为创造的工具。但是由于戏剧习惯的力量,观众呼唤戏剧,呼唤模仿与剧场性,呼唤戏剧的举止,呼唤拿腔拿调。如果我们不给他们这些,观众就不理解他们所看到的。不仅是观众,批评家们也是。

巴斯蒂德:是的,但比如说,你的角色阿诺德,这位你刚才描述过的流浪汉:我其实想反驳你。你说“不要举止,不要剧场性”。现在,我清楚记得影片中一场戏,他笨拙地逃避被人用重器殴打头部——这种笨拙不知该归功于导演还是演员(他不是演员,是表演者)——但是很明显,你追求的是一种夸张的反应。我估计你会告诉我我完全错了?

布列松:不是的,那不是剧场性。完全不是。一位戏剧演员会投射,而且经常地他会往自己前面投射得很远以致什么都不剩下,甚至包括他自己的形象。这个形象被掏空了。我向我的演绎者们要求的,恰恰相反,是他们要待在自己内部,是他们要把自己锁住,并不要献出任何东西。不过,然后我过去取出他们所隐藏的所有东西。这才是我的兴趣点。

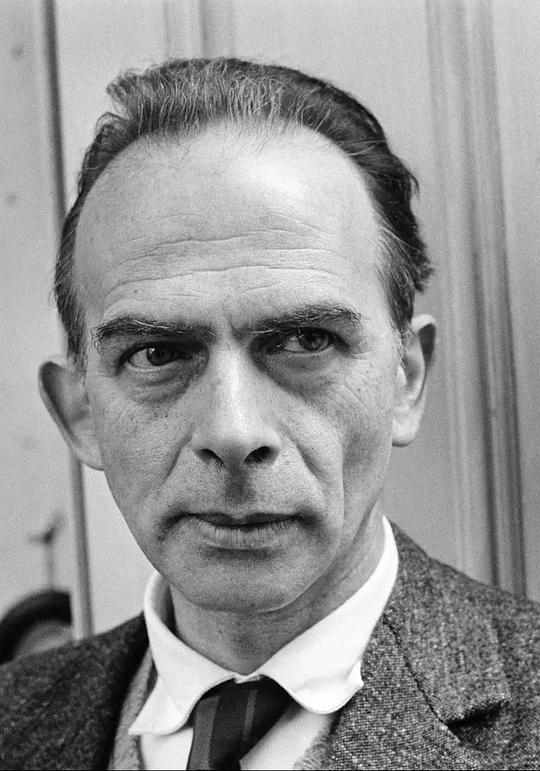

巴斯蒂德:但是,难道这不是仍是对你来说很难吗(想必你被问过这个问题一百遍了)——我是指使用非演员的演员的真正挑战;因为你找了两位差异很大的人,一是弗朗索瓦•莫里亚克(François Mauriac)的外孙女,她很棒,二是皮埃尔•克罗索斯基(Pierre Klossowski),他挺吓人的,为影片添加了一个恶魔般的存在,让他们去“表演”?找来一位姑娘——也许是位学生——或一位特别如克罗索斯基的、对他来说“萨德(Sade)是我最亲近的邻居”(这来自他其中一本书的标题)的作家,然后对其说“现在这么做”对你来说是更容易还是更困难?

布列松:这对我来说不是问题。我别无选择;我不过是无法对一位演员做我所做的,就算这位演员尝试顺从于我的方式,尝试不去控制自己,不去监控自己。我就是做不到。

巴斯蒂德:你会想出办法的,正如你之前在《布劳涅森林的女人们》中与玛丽亚•卡萨雷斯(Maria Casarès)的合作那样,比如说。

布列松:这完全不是一回事。我做不到。我现在的写作越来越简约;我越来越尝试捕捉我的主角们的最稀罕的东西,它是如此微妙,以致一位演员是不可能提供给我的,因为演员永远带着面具。演员的面具的存在是用来将他藏起来。演员藏在他们的表演之后。

巴斯蒂德:我刚刚猛地想起一件事:这个主角,这位姑娘。我觉得她是我在电影中见过的最性感的人,尽管她有一把羞怯的声线,并且她的脸是一成不变的(她是让娜•莫罗 [Jeanne Moreau] 的反面,如果你愿意的话)。但这是何等的性感!实在是了不起。

布列松:她并没有一把羞怯的声线!她有一把绝妙的声线,有点克制,有点沙哑,但是是绝妙的。

巴斯蒂德:甚至有一场戏是两位年轻男子看着她站在驴子旁边,他们说,“你认为她真的爱它吗?”然后另一位说,“你疯了!不——一头驴子?不可能!”但确实在驴子与这位美丽的姑娘之间有些比友谊更甚的东西。

布列松:我能通过说这是关于我们在这头驴子面前的失调不安与强烈情感来表述本片的中心思想。这头驴子,尽管它有几分像卓别林的夏洛特,是一头动物,而且是一头注定被与爱欲主义(eroticism)——希腊式爱欲主义——相联系的动物,与此同时,它有一种精神性,或者说基督教的神秘主义:驴子至少被表现于八十座我们的教堂与天主教大教堂中,它在两部《约法书》——《旧约》与《新约》——中的动物造物中有重要位置。所以它是十分重要的动物。有一些爱欲场面,但这些戏都不是爱欲地“演出来”的,因为它们是分开“演出来”的。每位主角单独“表演”:一位在凡尔赛(Versailles)附近“表演”她的戏,而另一位,做反应的那位,在加普(Gap)“表演”。我的意思是,电影的艺术,我(随着考克多 [Cocteau])称为“电影书写”的,与“电影”(我称为“拍摄下来的戏剧”)相对的,在本质上是一门关系的艺术。一个图像在孤立的时候是其所是。当它紧邻另一个图像的时候它就不是一回事了。这就是为什么我用的语调如此间接,为什么我用的图像要被压平,以你用熨斗压平织物的方式。

巴斯蒂德:是的,你压平它们——但是,还是一样的,当遇到美的图像,当遇到美的风景,当遇到美的光线能加以利用时,你会去做的,不是吗?

布列松:事实上,我不。

巴斯蒂德:它们不是美的摄影照片的意义上的美的图像,当然了。不是一位手艺人的摄影照片,不是一个被框裱的图像。

布列松:我要对你说的是,在在图像上施压的这种艺术形式里,观看者必须抛弃他对这个图像的想法。他必须完全抛弃这个想法,并且代之以投身至那能够传送他的一种节奏中。节奏从来没有如此重要过,在任何其他艺术中都没有过。一些本会马上被遗忘的东西,当它在一种节奏中与人相遇,就变成了难忘的。

巴斯蒂德:这其中有一些非常动人的东西。我不想说出我们今天早上在一场上映前放映中刚刚看过的影片的名字——但我无法耐心看完它。然而,它是一位著名电影制作人(cinéaste)的作品。我发现演员们戏剧化到了极致。我发现镜头的取景是迎合人的。永远都有分量刚好的光照落在某个人的头发上,或者是一个微亮的映像出现在汽车的侧面。你都很明智地回避了这一切。而我所不能理解的是其他人仍没有更好地理解你的教诲,你是一位没有门生的大师。你有许多,但我不认为他们中有任何一位已经真的懂得你的教诲。

布列松:这也许是由于有一种电影就类似于一个大军营,在里面,每个人都在做同样的事情。这是个陈词滥调之地,如果你回避陈词滥调那你就很可能会做出一部最终被塞进抽屉的影片。你必须十分谨慎。不管怎样,可能会发生的,可能会发生在我身上的,是我不会有机会制作另一部影片。我必须十分谨慎。但你要知道,我怪我自己。假如我想去雇佣电影明星与演员,我会很有钱。相反,我不有钱,我穷。

巴斯蒂德:我体验到一些深刻的东西,但不包含一种十分宗教式的情感,换句话说,是本片的潜在的宗教热忱。它在我们看到驴子路过装满动物的笼子群的那个非凡的时刻袭来。我们看到老虎的眼睛,大象的眼睛,我们看到所有这些动物的眼睛。而在那之前,我们只看到过人的眼睛,它们并不更有价值。在所有这些造物中有一种残酷,一种卑鄙。只有驴子的眼睛是善的。

布列松:我花了两部影片才明白音乐,与一部影片中其他元素一道,比如图像,比如声音,比如言词——这些元素需要互相转变。所以音乐绝不能是伴随物或强化物,好比在几乎所有影片中那样。恰恰相反,它必须成为一种转变的元素。我将举个例子:在《死囚越狱》中,有到院子倾倒桶子这件仪规。于是我将最为精神性的音乐,或者说莫扎特(Mozart)的最为精神性的音乐放置在那里,我就将这件例行杂事转变为一件几乎是宗教式的仪规。

对我来说,音乐扮演了一个额外的角色,就是为沉默做准备。因为你会在我的影片中看到许多沉默之处。我认为这在电影化产品中,在“拍摄下来的戏剧”中是非常罕见的。我永远不理解为什么一旦角色们停止说话,音乐就开始了!

巴斯蒂德:因为有一种对使人们感到乏味的恐惧,一种对沉默的恐惧。

布列松:是的,对乏味的恐惧越强烈,音乐声就越大。

巴斯蒂德:你刚才说过你尝试捕捉你的角色们的最稀罕的时刻。我想知道你如何做到。

布列松:我相信自动主义(automatism)。我相信我们生活中大多数举止是自动的。电影书写自身是与戏剧的顺理成章的、彻头彻尾地被合理化的那方面——演员练习他的角色——正相反的。练习你的角色就是思考言词,思考举止。那是最缺乏真实性的东西。你并不知道你为什么会把你的手放在那儿——你的手完全靠自己将自己放在哪儿。你为什么刚才转向那个方向?你并没有要求你的头那么做……我尝试通过极端迅速与频繁的彩排达到这个,于是思维将与动作毫无关系。我还将我的主角们抛至——以一种完全自动的方式——我将他们释放至我为他们准备的情节那里。我还要求他们一件事:“别去想你正在做的事,别去想你正在说的话。”对我来说,脱离了规约与保留,就没有情感。于是我希望情节与言词是普通的、自动的东西,以便当他们被释放至影片的动作中时,关系得以自我创造。动作 {之间} 是有相互关系的,一个人的声线与步子之间是有关系的,我并没有预见到它们,我的主角们也没有预见到它们。

巴斯蒂德:是的,但这其中到底是什么在情感上打动了我们?

布列松:你受打动,因为这是,恰恰就是,一种重新创造!你不能通过复制生活来达到生活,你必须重新创造它。我利用从赤裸裸的现实中取得的元素重新创造它。而且在将那些元素,不管是声音还是图像,一个挨一个地放置时,突然之间就会产生创造出生活的转变。但这不是自然的生活,也不是戏剧的生活,也不是小说的生活。这是电影书写的生活。

巴斯蒂德:罗伯特•布列松,听着,我相信我们已经听你说了很长时间了。我想说非常感谢你,并且祝愿《巴尔塔扎尔的遭遇》(在《面具与羽毛》这里还有在别处)得其应得的万幸(good fortune)——依此词在《圣经》中的含义。我非常感谢你,罗伯特•布列松。

注释:

面具与羽毛(Le Masque et la Plume)法国国际广播电台于1955年开播的文艺评论节目,周日放送,延续至今。创办人是米歇尔•泼拉克(Michel Polac)与弗朗索瓦-雷吉•巴斯蒂德(François-Régis Bastide)。

法国国际(France Inter)1947年创立的法国公共广播电台,运营至今,政治倾向以左派为主。曾历名Club d’Essai(1947),巴黎国际(Paris-Inter)(1947-1957),法国一台(France I)(1957-1963),RTF Inter(1963),如今上级单位是法国广播电台(Radio France)。除了调频广播,也已开展互联网业务。

弗朗索瓦-雷吉•巴斯蒂德(François-Régis Bastide, 1926-1996)法国二战士兵、作家、电台主持人、外交家、政治家。

一头驴子的回忆录(Memoirs of a Donkey)(1860)俄罗斯出生,1817年移居法国的法语作家塞居尔伯爵夫人(Comtesse de Ségur, 1799-1874)的小说,她以儿童文学闻名。主角是一头叫卡迪松(Cadichon)的驴子,故事的时间跨度没有到它去世;虽然他也几度易主,经历过苦难,但结局是积极向上的。

夏洛特(Charlot)也叫“流浪汉”(The Tramp),卓别林默片时期的著名银幕形象,出现在1914至1936年的多部作品中。他像个孩子,笨手笨脚,心地善良,有时狡诈,他虽身份低下,但仍努力表现出绅士的言谈举止与尊严。

戏剧弧线(dramatic arc)德国作家古斯塔夫•弗莱塔克(Gustav Freytag, 1816-1895)在著述《戏剧技巧》(Die technik des Dramas)(1863)中提出了一种五幕戏剧结构系统,即将一出戏剧分成五部分:阐述、上升动作、高潮、下降动作、结局,后来被称为“弗莱塔克金字塔”,也有人称其为戏剧弧线。

弗朗索瓦•莫里亚克(François Mauriac, 1885-1970)法国作家、诗人、记者,天主教徒,1952年诺贝尔文学奖得主。其多数小说都有关于信仰与肉身的冲突。大儿子克洛德也是作家;外孙女安妮•维亚泽姆斯基(Anne Wiazemsky)在本片中饰演玛丽(Marie)。

皮埃尔•克罗索斯基(Pierre Klossowski, 1905-2001)法国作家、翻译家、画家、电影演员与编剧。在本片中饰演贪财的谷物商人。对萨德侯爵深有研究,著有《萨德,我的邻居》(Sade mon prochain)(1947)。他的画家弟弟也叫巴尔塔扎尔。

萨德侯爵(Marquis de Sade, 1740-1814)法国贵族、革命政治家、哲学家、作家,一生中有约30年在不同的监狱与一所精神病院中度过。以放荡的性生活闻名,不受道德、信仰、法律的限制的绝对自由的提倡者,“萨德主义”(sadism)一词成为西方对性虐恋的通称。

玛丽亚•卡萨雷斯(Maria Casarès, 1922-1996)法国戏剧演员,也演电影与电视,生于西班牙,内战时随母亲移民法国。在《布劳涅森林的女人们》中饰演艾莲娜(Hélène)。

让娜•莫罗(Jeanne Moreau, 1928-2017)法国演员、编剧、导演、歌手,出演超过140部影视作品,屡获殊荣。曾主演1960年电影版《加尔默罗会修女的对话》。

爱欲主义(eroticism)词源上来自希腊语“ἔρως(eros, 欲望)”,这也是希腊神话中爱神名字“厄洛斯”一词。指一种唤起性欲的特质,这种特质可以出现、应用于各种艺术作品中;也指一种对性欲、性感与浪漫之爱的审美的哲学沉思;还指性欲被唤起或被期待的状态,或持续的性冲动、欲望。在古希腊哲学家柏拉图(Plato, 公元前428/427/424/423-公元前348/347)的著作《会饮篇》(Symposium)中,爱欲几乎是一种超越性的表现,因一个个体的美让我们想到理念世界中的真正的美,也因一个主体追求超越自身去与一个客体形成交融;在《斐德罗篇》(Phaedrus)中,爱欲之爱指一种疯狂或“神之疯狂”(θεία μανία)。

凡尔赛(Versailles)位于法国伊夫林省(Yvelines)、巴黎西郊的城市。曾是法兰西王国的首都,以路易十四(Louis XIV)的行宫凡尔赛宫(Château de Versailles)闻名。

加普(Gap)法国东南部市镇,上阿尔卑斯省(Hautes-Alpes)的首府。

让•考克多(Jean Cocteau, 1889-1963)法国诗人、小说家、设计师、剧作家、编剧、艺术家、导演,是一位文化界的名人。是布列松的《布劳涅森林的女人们》的台词撰写者。

cinéaste还有电影迷和泛指的电影工作者的意思。

沃尔夫冈•阿玛德乌斯•莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791)奥地利作曲家,属于古典主义时代(classical era),他高产,影响深远。《死囚越狱》所用的音乐是他写的。

自动主义(automatism)最早是神经学用语,指称一组简短的无意识行为;一般出现在癫痫症病人身上,或者是某些药物的副作用;有不同程度之分。奥地利精神分析学家西格蒙德•弗洛伊德(Sigmund Freud, 1856-1939)使用自由联想或自动的书写或作画探索病人的潜意识。二十世纪初,艺术家们也开始提倡自动书写与自动作画,如英格兰画家、神秘学家奥斯汀•奥斯曼•斯帕(Austin Osman Spare, 1886-1956)的著述《乐趣之书》(The Book of Pleasure)(1913);又如法国作家、诗人安德烈•布勒东(André Breton, 1896-1966)在1924年发表的《超现实主义宣言》(Manifeste du surréalisme)中将超现实主义定义为“纯粹的心灵的自动主义”。

万幸(good fortune)出自《圣经》旧约•创世记30:11“利亚说:‘万幸!’于是给他起名叫加德。”

- 上帝用七天创造了天地万物,,在第七日依照自己的模样创造了人,让他们管理着海中的鱼,天上的鸟,地上的牲畜和昆虫,人类成了这个世界的管理者和支配者。从亚当夏娃偷吃禁果到普罗米修斯的盗火之途到潘多拉盒子的打开,人类在以各种形式发展,千奇百怪,曲折离奇,无论信仰什么,无论对错与否,无论进化或消亡,无论上帝死活,这一切都在发生着,存在不再是“显象背后的世界的幻觉”也不再是“相对的显现”了,它如生老病死一样,成了我们的符号,也许是唯一的。

上帝,凌驾于万物之上的缔造者,随心所欲的改变着这一切,维护着一切,所谓自然法则不过是场有价值继续的游戏规则,规则同样也凌驾于万物,价值观,世界观,只是生产婴儿的一个子宫或是试管。有一天,无聊至极,化身成一头驴子,来到了这个,他捏造的奇妙人世,玩这一场简单到令人乏味的游戏,他虽然是游戏的缔造者,但它依然悲天悯人的大方的选择了,遵守这里的一切规则,上帝是个很好的角色扮演者。

"巴尔塔扎尔"上帝,变成一头驴子,默默无闻,享受着这一日的休闲时光,它并不需要具备另一种动物——人类的思维方式,价值特征,游戏规则,也或许也不具有大地万物的一丁点的灵气,它就是一张白纸,一面任人涂鸦的残壁,什么都无法改变,它作为一头驴子的既定现实,从出生到被奴役,被转手,被喜爱被虐待,被洗礼被杀死,一头驴子,完成了一头驴子本该具有的一生,这一生,曲折但却平淡无奇,也许会有另一种动物——人类的怜悯和同情,甚至哀嚎蹉叹。但对于一个和上帝一般,具有上帝一切麻木特点的驴子来说,并没有什么特别,另一种动物——人类,天生敏感奇怪,在以自己的规则和伎俩玩弄了驴子后,居然把一头驴子当成自己的同类一样怜悯,这些怜悯是移植的,虚假的,自我陶醉的,事实上,奴役一切,支配一切,感受一切的人类,有着"巴尔塔扎尔"上帝同样的遭遇,甚至不止一次,而是在不停的重复,不停的接受着这一切。

"巴尔塔扎尔"并不是最好的一个上帝,但却是唯一一个上帝,作为驴子的"巴尔塔扎尔"拥有了人类的一颗心,上帝是人类最古老的雏形。每一个人类都是上帝繁衍变化的躯壳,一切的心和灵魂都属于上帝,也许上帝是最纯粹的人类,是万物灵气唯一的杰作,或许,"巴尔塔扎尔"你真该看看你自己,到底是个什么模样。

“雅克和玛丽童年愉快的生活在一起”这也许是这一生唯一美好,唯一纯粹的幸福。而后,所有的一切,都是罪责,都是困难,都是本源。“雅克的父亲和玛丽的父亲因为一件事情,微不足道的事情,成了敌人,玛丽的父亲赶走了雅克,雅克和玛丽因此分开”这微不足道的事情,却成了所有人一生的戏剧转折,每个人都有性格和某方面的缺点,正因为这点不足,注定了人类生活在悲剧和丑陋之中,永远,玛丽的父亲固执,骄傲不愿放下所谓的架子,死要面子,玛丽无知,叛逆,雅克懦弱,单纯得认为一切都不会改变。结局从这一刻就已经注定了。“失意的玛丽的遇到了格拉德,两人结合在一起,叛逃家庭,一起做爱玩乐”格拉德并不是一个天生的毁灭者,一个暴徒,他只是一个穷孩子,喜欢女人,喜欢伤害作弄别人,这一切并不能称之为“罪恶”,就如同这一切并不能称为“爱情”一样,没有所谓的真相,在欺骗和愚弄中,获得的欲望和丑陋,只是一次洗礼罢了。“玛丽离开了格拉德那里,她的父亲失去了一切,雅克依然单纯的认为,他还是爱玛丽的,就如同,刻在椅子上的心,小毛驴一样,什么都没有变,但是,他并不了解玛丽,玛丽被剥光了衣服,失去了一切,她想拥有的一切,爱情?”

还有“流浪汉——阿诺德,莫名的成了杀人犯,在他真的要成为一个杀人犯的时候,他却获得了自由和金钱,喝完酒,阿诺德平静的离开了这里”,也许没有必要去再在阿诺德的视角和立场上讲什么东西了,他和所有人一样,经历了这可笑荒谬的一生,一出来就掘好了坟墓,除了这个人物,还有吝啬鬼,把钱永远藏在靴子里,在风雨之夜,和一无所有,穷途末路,自甘堕落的玛丽,因欲望结合在了一起,无关其他。每个人物,都因游戏规则,因戏剧发展的缘故串联的在一起,我并不喜欢,这是故作高深的把戏,即使把所有的线索全都拆离,这一切还是会存在的,在“两个屁股像打火石一样打出火花”之时,错误,丑陋,结局,消亡,一切都循规蹈矩的继续发生着,走向下一个轮回。

人性没什么好说的,千言万语,也无法形容,其黑暗混乱的程度,社会没什么好说的,正如打火石一样,不必哀怜,不必忧郁,这就是本该有的结局。

"巴尔塔扎尔"上帝,并不必存在,非人类的驴子自然也不必被重视,驴子只是一个象征,只是人类自我凝视的一个缩影,驴子身上所发生的故事,自不必属于人生的含义,如果把驴子当成了主角,那必然是,“非常愚蠢,非常可怜,非常扼腕,”的情境了,除了驴子,也许也包括驴子,身上所发生的一切,都存在在我们身边或我们身上,我想这闹剧所要表达的自然都是这些,这些“存在的显像”,现实的一切,也许并不是整个世界,但它却存在于整个世界每个角落。

"巴尔塔扎尔"上帝也许并非这么觉得,也许也是这么觉得,"巴尔塔扎尔"上帝没有思想,却拥有所有的真相。"巴尔塔扎尔"上帝是一头驴子,一头知道真相的驴子,一只看得见的驴子。

罗伯特 布列森,他完成了这部诞生上帝的作品。这部属于它的”死灵魂”,一群‘被侮辱被损害者’,其实,他就是头驴子。。

或许,你也是。 原文地址:

饱受屈辱的玛丽消失了,母亲对扎克斯说:“玛丽走了,她再也不会回来了。”玛丽的父亲病重死了,牧师为他做最后的祈祷:“你必须原谅所有人。”消失和死亡将一切都带走了,但是,人消失的时候,还有他人来找寻,人死的时候,还有仪式,可是一头驴子呢?它被人解开了铁链,它被驼上了走私的香水、袜子和金币,它在黑暗中越过山坡,它在边境被子弹射中,当格拉德和同伴终于在枪声中逃离,黑暗的山坡上只有驴子,只有背着不属于它的物质,只有一双闪着惊恐目光的眼睛,只有身体被子弹射中的痛苦。

但是它从来不曾叫喊一生,从来不会说话,这是一个沉默的无言者,即使在痛苦、无助的时候,它也只能看见身边的羊群,只能听见动听的铃铛,不说话的驴子慢慢地坐在地上,慢慢躺下来,慢慢闭上了眼睛,慢慢死去——当它终于走向生命终结的时候,是不是反而变得平安和安详?是不是在不受折磨中反而有了某种归宿感?当格拉德想要牵走驴子的时候,失去了丈夫的女人对他们说:“这是我的唯一,它是个圣徒。”被赋予了意义,具有了人格化的开始,甚至成为圣徒而具有了神性,而当它最后死去的时候,围着它的羊群似乎也完成了一种仪式,就像在牧羊的世界里,它抵达了某种救赎的意义。

被定义为圣徒,走向救赎之死,驴子具有的是某种象征意义,而这一切似乎又回到了开始,那一头驴子还小的时候,它是无忧的,孩子们用柔软的手抚摸它,给它喝奶,然后为它命名“巴特萨”——在宗教意义中是受洗的意思,命名之后的确给它受洗,给它吃“智慧的盐”,于是在有了名字有了仪式有了呵护中,驴子巴特萨就具有了一种人格。生命开始的仪式,其实对于孩子们来说,也具有同样的意义,扎克斯将这头驴子带回了家,他和玛丽给它命名为它受洗和它玩耍,而在他们的童年生活里,一种纯洁的感情也被培养,他们一起坐在秋千上,一起和巴特萨玩,也将两个人的名字刻在那条长凳上,一颗心将两个人围住。

尽管,在他们无忧的童年时代,还有生病的人,还有鄙视他们的人,但是一头驴子一颗心形图案都成为一种见证,或者也是童年的快乐见证了驴子圣徒般的开始。但是这一切却在扎克斯的离开中结束,他坐上汽车和玛丽告别,“明年见。”但是明年终于没有再见,在“年复一年”的履历中,一切都过去了。年复一年,其实是命运多舛的注解,在这个重复的日子里,扎克斯和玛丽慢慢长大了,而那头驴子不再是孩子们的玩伴,它果真成了驴子:一头拉货的驴子,一头被鞭打的驴子,一头作为工具而存在的驴子:脚上被钉上铁掌,身上被架上货物,在翻田耕地、运动货物中完成自己作为工具的生命意义。

年复一年到底经历了什么?岁月的磨砺似乎也是无言的,对于孩子们来说,他们失去了童年,而对于驴子来说,它失去了一种生命的人格意义。它用来为农民拉货,身上被套上绳索,然后拖着装满各种东西的车子在路上奔波;它被格拉德系上铁链,为各家各户运送面包;在它劳累的时候,被阿诺德赶上路,为他赚钱;当它逃离的时候,又被马戏团的老板看中,使它成为“最伟大的智者”,让它在观众面前表演算数乘法;当阿诺德失足死去的时候,它成为了被抵押的遗产,被卖给了吝啬鬼,他的鞭子狠狠地敲打在它的身上,而且还威胁说:“等下雨了,我就讲你杀了。”它被殴打、被驱赶、被贩卖、被折磨,但至少还有一个主人在,即使它遭受了命运的不公,也只是去除了身上的人格和神性,回归到驴子的本性,但是当格拉德再次让它成为走私的工具,当枪声终于吓跑了它们,巴特萨其实就成为了被抛弃的生命,而一颗子弹最终让它的生命终结,看起来更像是一种解脱,看见的是羊群,听见的是铃铛,似乎就是回到了童年岁月,回到了纯洁时光。

而其实,驴子巴特萨作为一种存在,它其实见证了人类的贪欲、暴力、冷漠,那双眼睛总是带着哀伤,带着惊恐:它曾看见格拉德为了让自己赶路,将报纸拴在自己的尾巴上,然后用火柴点燃了报纸,于是自己只能在痛苦中奔跑;它曾作为阿诺德的骑行工具,听到骑在它身上的人们谈论罪恶,“一个人的过失犯罪是不是要承担责任?”它曾看见喝醉了酒意外获得了遗产的阿诺德从自己身上栽下来,当脑袋着地便是无声的死亡;它曾看见玛丽在夜宿吝啬鬼那里一宿之后,哭着跑回了家:它看见过人们的争吵,听到过女人的哭泣,获得过人们的掌声,遭受过鞭子的毒打,它不说话,却承受了和见证了人世的苦难。

巴萨特“年复一年”的命运,是不幸的,是卑微的,是多舛的,作为一头驴子,它却具有了人的反抗精神,沉重的货物拉在身上,它终于在快速奔跑中让车子翻到,然后自己逃离了他们;在阿诺德赚钱的路上,它看到了玛丽的父亲,于是离开阿诺德而去;它成为“最伟大的智者”时,看到阿诺德拿着酒瓶在观众席上,于是开始逃离开始扰乱秩序……一种挣扎,一种反抗,却往往是无效的,因为在它面前的是铁链,是鞭子,是无情的双手,是一切的桎梏。而巴特萨的命运从来不只是属于驴子,它的听到和见到,它的亲历和旁观,其实印证了一个人类的样本,而这个样本便是玛丽。

曾经是天真的孩子,曾经是无忧的少女,曾经的名字被刻写在长凳上,但是“年复一年”之后,父亲的家产没了,工作辞掉了,“没有什么是我们的了。”甚至和扎克斯的爱情也早就模糊了,还是坐在长凳上,扎克斯说:“我只爱你一个人。”而玛丽却说:“我不知道爱不爱你。”然后起身然后离开。关于家产,关于生存,两家人的矛盾让他们的爱情失去了意义,而玛丽在这个无言的爱情降临之后,走上了一条不归路。格拉德的手曾经暗暗伸向玛丽的手,曾经从她的肩膀围过来,但那时的玛丽都是拒绝的,但是当格拉德和几个青年围住阿诺德,说他是杀人犯,玛丽跑过来骂格拉德是“懦夫”,并且打了他一个耳光,而格拉德还击了两个耳光,于是玛丽构筑的世界在暴力中一下子坍塌,就是从那时候开始,玛丽开始屈服,她靠着格拉德的肩膀离开现场。

以前或者有逃避,或者有反抗,但是当父亲落魄,当家产消失,当尊严沦落的时候,她只能屈服于暴力,甚至把这种屈服看成是一种爱,在被打了耳光之后,她和格拉德在一起了,那件皮衣、那个收音机,那条铁链,都在树林里,而在镜头之外,一定是他们相互拥抱;她跟着格拉德,和她一起跳舞,当母亲来拉她回家,她告诉母亲自己爱上了他,无论他让自己做什么都会去做,可是当她跑进屋里想要格拉德帮自己的时候,格拉德没有理睬她,反而抱住了另一个女子跳舞,而之后格拉德甚至砸碎了一切的酒瓶和镜子,在暴力的世界里飞扬跋扈。

她想要离开格拉德,在那个雨夜她终于找到了买走巴特萨的吝啬鬼,吝啬鬼为她烤衣服,给她吃东西,最后拿出很多钱,当玛丽伸出手将钱拿在手里的时候,吝啬鬼的手终于伸向了她,玛丽问他:“你有信仰吗?”吝啬鬼说:“我相信我所拥有的东西,我爱金钱,讨厌死亡,人生只是一个交易市场。”玛丽终于把钱都还给了他:“我只要一个朋友,帮我逃跑的朋友。”格拉德用暴力征服她,吝啬鬼用金钱收买她,而玛丽即使屈服,也想保留最后一丝尊严,但是一切并非如她想象的那样,父亲终于失去了最后一分钱,而和扎克斯见面的时候,她告诉他的是:“我不再爱你了,承诺只是一个游戏,不是现实。”然后从那张长凳上起身,离开了扎克斯。

小时候他们在长凳上刻下彼此在一起的名字,长大时候她告诉他不知道是不是爱他却还是靠着他,当一切都失去的时候,她终于坚定地告别了他和长凳留下的记忆,可是在一个人面对驴子巴特萨的时候,她却带着泪眼说:“我会爱他。”她只能这样告诉自己,这样证明内心不灭的爱,但是再没有勇气实践承诺没有机会拥抱爱人,于是在那次去小屋的过程中,她被格拉德等几个人强奸,当父亲和扎克斯赶去的时候,透过玻璃窗户他们看到在角落里裸身的玛丽,她不再反抗,她已受虐待,她失去了最后的尊严,像巴特萨一样,从人变成了工具:交易的工具,爱欲的工具,以及最后变成了牺牲品,为整个社会献祭。

最后是她的消失,母亲说她再也不回来了,其实回来无非是另一种堕落,另一种伤害,所以消失其实就是死去,带着屈辱死去,带着牺牲死去,带着泯灭的爱死去。玛丽和巴特萨之间形成了命运的互文结构,而其实,他们在现实里也处在某种隐射关系里,“年复一年”对于玛丽来说,是既有的一切的失去,而同样失去的是巴特萨,所以当巴特萨将一车的杂草掀翻在地的时候,终于逃离了桎梏,她走进了曾经熟悉的地方,那就是扎克斯曾经住过的地方,“房屋出售”的牌子还在,巴特萨像是寻找记忆寻找保护,而在这时它终于见到了玛丽,玛丽抚摸着它,似乎找到了当初的感觉。玛丽照顾巴特萨,但是格拉德却要牵着巴特萨运货,玛丽无奈在躲避中让巴特萨走上了不归路,而当巴特萨转手到阿诺德那里,那一次阿诺德带它回来,玛丽再一次见到了巴特萨,还是抚摸,还是照顾,但是在自身难以驾驭的命运面前,巴特萨也终于离自己而去,在吝啬鬼那里,她就这样跑回了家,一旁被系着铁链的巴萨特,她甚至看也没再看一眼。

各自有多舛的经历,各自有卑微的生活,各自无法逃脱被主宰的命运,无论是巴特萨还是玛丽,他们都是工具,都是牺牲品,都无法反抗,都走向了最后的消失,而在最后的死亡中,甚至巴特萨这一头驴子都比玛丽要好,玛丽在失去了所有尊严之后选择永远消失,她是罪恶世界的殉葬品,连同最后父亲的死,母亲的失落和悲伤,构成了一个家庭的毁灭;而巴特萨却在那羊群之中,找到了一种归属的感觉,它平静地卧躺在大地之上,它听到了悦耳的铃铛之声,像是回归,闭上眼睛回到了生命最初的命名和受洗,作为一个“圣徒”,见证了人类的冷漠和贪婪,怨恨和暴力,何尝不是抵达了信仰的另一高度?

- 我有点固执地认为,有一类导演的影片是拍给导演看的,而不是观众,他们应该被称为导演中的“导演”。这类经典作可算布列松那头《驴》。老布讲究节奏,一部电影肯定有其主导的节奏,否则它将不是一部电影,可以称它为习作。节奏究竟是以人物为主(心理性格节奏),还是以故事为主(情节叙述节奏),这取决于导演的风格和影片的目的。

老布的优胜处不在上述两方面,否则不会成就数一数二的大师级人物。《巴尔塔扎尔的遭遇》的节奏体现在画面与画面、镜头与镜头之间的承接关系上。意义不是来自于画面与镜头本身,而是它们的转合之间。这大概就是结构主义所推崇的艺术技巧。也就是说必须在两(多)个镜头和画面联系起来,才能知道影片的含义,单个的镜头和画面毫无意义,根本不知道它的意义,或者如果单个去理解的话,将会形成错误的观点。它只是发挥其位置功能,而非意义。

《巴尔塔扎尔的遭遇》中驴子的经历,导演并无直接交代,全凭画面和镜头之间的关系叙述清楚,假如不仔细去看画面和镜头的承继关系,影片将难以理解,会有满脑子疑惑,怎么突然就这样了?驴子到底归谁了?老布对语言的运用非常吝啬,它起的作用也是一种功能,就是当画面和镜头之间的叙述难以表达清晰时,语言才出场表演。它忠实于电影作为一门影像视觉的艺术。

老布的演员都是木偶型,这将加大观众理解的难度,当演员不表现其应有的心理和性格时,把握影片意义谈何容易,这时所有的思考和理解全部集中在画面和镜头上,通过那木呆呆的表情去理解人物的内心波澜,而当所有这些技巧全都屏蔽之后,观众只好从关系上去理解影片。这恰好是布列松的目的。

他喜欢将事件拆开成多少镜头和画面来表现,无论简单还是复杂的事件,这些镜头和画面只是作为一个处于自身的位置而发挥功能,它不构成意义,更不是意义,一系列关系才构成能显现意义的事件,而它们不过是一群“关系素”。就像一张蜘蛛网,单个网点逮不住捕获物,它必须将网点联系起来才能达到目的,而事实上正是由各网点出发连接起来的关系网在逮住飞行物体中占据更大作用,蜘蛛网的功能与意义在这种关系中显现出来。

于是观看《巴尔塔扎尔的遭遇》必须集中精力在所有关系上,而不是单个的画面和镜头上,那些富有诗意的镜头和优美甚至富有象征的画面不是老布所追求的;集中在所有动作上,因为演员都没表情;集中在所有语言上,因为它被运用得相当吝啬。