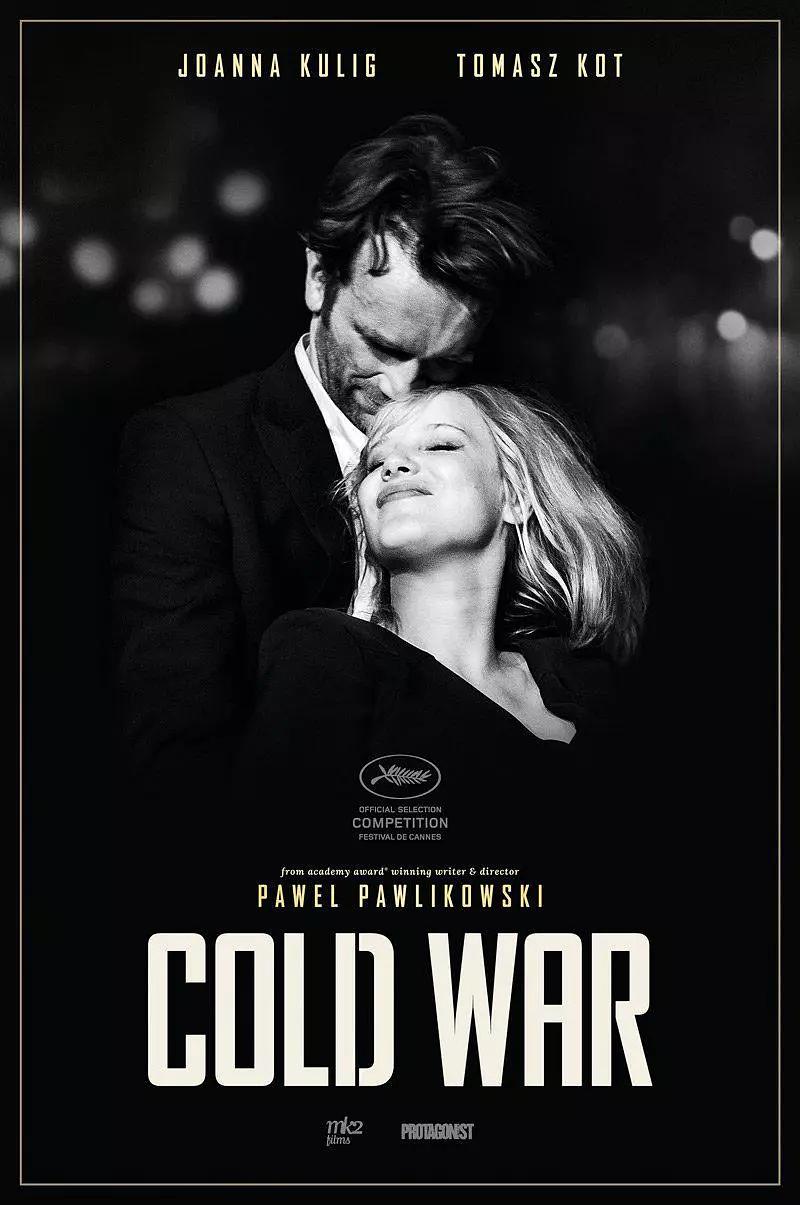

冷战 Zimna wojna(2018)

简介:

- 故事开始于1949年的波兰,第二次世界大战刚刚结束,资本主义和社会主义的对立抵达了白热化的状态。维克多(托马斯·科特 Tomasz Kot 饰)是一名音乐家,他正在筹建一个青少年民族音乐演出团,靠演出传统波兰歌舞来输出国家的文化,制作人伊雷娜(阿伽塔·库雷斯扎 Agata Kulesza 饰)和监督官员卡奇马雷克(波利斯·席克 Borys Szyc 饰)也参与进了这一计划中。

演员:

影评:

这片子切合了学界对冷战批判的各种G点:传统意义上的两个阵营的冲撞、社会主义的国际主义情结、东欧种族问题作为点缀、权力意识与性别观念的观想、跨媒介的想象、到最后人文主义加之于宗教的悲剧性胜利。

男女主角在大银幕的黑白光影下熠熠生辉,一如黑白时代倾世之恋的绝代风华。光一张纪念票根我便心满意足。然而反复穿越隔离墙的恋爱越演越乏味,“爱”这个词说到底撑不起过于庞杂的人生。

美琪纪念票根成就达成!

美琪纪念票根成就达成!某种意义上,导演对波兰民间音乐走向世界的有趣阐释,比套路的爱情更让人回味。片头男主角与搭档走入民间收集民歌的段落与爱情毫无关联,但意义重大。片头原生态的民歌很多缺乏音调、枯燥乏味、内容简单。那么,从民间到舞台的过程,其实就是战后浪漫的知识分子筛选文化资料、进行文化生产的过程。他们收集素材加以改造、包装、重制,选取最质朴的农村姑娘——女主Zula这样犯了罪被判了缓刑走投无路的金发姑娘简直就是异类——通过反复训练推向首都的舞台。这完成了第一步:知识分子的浪漫主义创想。这个步骤具有强烈的“去政治化”意识,某种程度上是冷战中知识分子想要自主言说的渴望与表达。

当然这在政治拉扯下如同天方夜谭。

之后,行政经理为了追求“走向世界”,走入社会主义的话语体系的巅峰,需要重新赋予歌舞演出以新的生产价值和意识形态意义。民歌成为表达民族团结的方式,种族,包括发色、外貌特征,被赋予了极为具象的意义。斯大林的旗帜在东柏林的剧场冉冉升起,少数民族少女的笑脸如同鲜花,映照在舞台的炙热灯光之下。这套熟悉的视觉语言在共产主义国家中广为流传,中国、朝鲜都很常见。作为抗争,自由派的男主Wiktor在东德借机逃向巴黎,而女主Zula却留在了歌舞团。她说:It doesn't work.

很久之后,Wiktor在巴黎的爵士酒吧潦倒谋生,女主成了当红的歌舞明星。她对男主的爱让她用与意大利商人结婚的方式,合法出走波兰,来法国与情人团聚。“四只眼”的民歌被再次搬上舞台,这次被改编成爵士,迎合法国人/资本主义的审美趣味。再一次,民歌已经面目尽失,它不再纯洁单纯,它成为落魄文人迎合市场趣味的存在,风尘、谄媚、除去形式毫无意义,或者时髦一点,可以用本雅明对后工业时代的批判来形容这种空洞无用的资本主义产物。

然而情况在社会主义波兰似乎也并不理想。回到波兰的女主角最后一次上台,带着黑色假发,露背礼服,醉醺醺地唱着墨西哥风味的歌曲。她出卖自己为了换取重回波兰落入牢狱的男主重获新生,然而此时的歌曲已离调千里。在黑白的色调里,这不如说是民间歌曲的一场惨败,在无处可躲的劣质品味、政治博弈和所谓的世界主义中,歌曲和主角都已千疮百孔,无以为继。

那么,用这种地方音乐对抗世界的悲剧来理解男女主角的关系,考量性别在电影里的作用,似乎让这部电影有了更多趣味。

本来这是一个自由主义的男性知识分子以及需要被重塑新人的稚嫩的女主角的爱情故事。前半部是典型的教育养成模式:Wiktor发现Zula的才华、培养她、靠近她、诱惑她。女主角作为一个身世坎坷的社会主义新人,她本身的身份认同不停在对社会主义的忠诚与对男主角的个人的爱情中摇摆。有趣的是,在第一次出逃的选择中,她并没有接受男主的邀请,留在了波兰。而更有趣的是,比起男主男性的决绝的流亡方式,女主通过结婚这种合法但迂回的办法离开了波兰。

从她默拒男主逃亡的邀请开始,Zula本身散发出了极致的光彩。而在巴黎,她抵抗而非接受爵士的表达方式,拒绝名流式的生活,而因为她的跨国婚姻,重回社会主义波兰成为了她的合法退路。同样的,放弃自己营救男主所体现的魄力,也非比寻常——虽然她的生命一如波兰肃穆的秋冬,寒冷了下去。

我不想把这部电影再读成两大阵营撕扯扭打的隐喻,这种事简直显而易见。我只想说,最后男女主角回归破旧神坛,相互许下终身实现,共赴黄泉,是多么陈旧又美妙的结局。

世界大同,人类有爱,不如这样敷衍的过下去啦,软弱的知识分子们。

2018-06-03 首发于公众号 奇遇电影

今年戛纳电影节最佳导演颁给了波兰导演帕维尔·帕夫利科夫斯基(Paweł Pawlikowski)的新作《冷战》(Cold War / Zimna wojna)。

北京时间5月20日,帕夫利科夫斯基凭《冷战》拿到了戛纳最佳导演奖

北京时间5月20日,帕夫利科夫斯基凭《冷战》拿到了戛纳最佳导演奖自从2013年《修女艾达》爆红以来,帕夫利科夫斯基如今俨然已是任谁都要忌惮三分的艺术电影「新贵」;

其实这个名头对已经年届六旬的他着实有点不搭,但是从什么角度看他都是「大器晚成」的绝佳例子。

此前,这个波兰导演拍了很久的纪录片;但电影节履历着实一般,拿得出手的不过塞萨洛尼基(Thessaloniki Film Festival)的一次金亚历山大+费比西奖。

当年《修女艾达》的世界首映放在多伦多国际电影节,却在接下来近两年时间内风靡全球,以至于电影节圈子有个笑话就是说,这部片子「根本没参加什么电影节」。

等到欧洲电影奖上《修女艾达》大获全胜,当年洛迦诺和威尼斯的选片人是不是想来肠子都悔青了?

《修女艾达》最终还拿下了奥斯卡最佳外语片

《修女艾达》最终还拿下了奥斯卡最佳外语片所以《修女艾达》其实提示了一件事:长期旅居英国的帕夫利科夫斯基必须化身为波兰人,才能为主要的国际电影节所接受认可(他也搬回自己的出生地华沙,现在在瓦伊达电影学校任教)。这里其实是一个有关国际电影节文化政治的大话题,就不再展开了。

《修女艾达》的另外一个面相则是大屠杀电影,虽说「被犹太人把持的学院」,把奥斯卡最佳外语片发给一部大屠杀电影是再自然不过的事情,但是《修女艾达》当之无愧:

一方面它高度严整的美学体系实在是令人耳目一新,算是在彼时统治国际电影节的达内-罗马尼亚新浪潮(卖惨?)式的现实主义方法下难得一见的清流;

另一方面这部影片又把大屠杀电影推到了一个新的高度,尤其是在波兰这个语境中,不再一味把锅推给纳粹,而是反思波兰文化中的反犹主义,追问普通波兰人的责任。

现在再来看,说《修女艾达》是新世纪以来最好的那几部电影都不为过。

《修女艾达》可能是新世纪以来最好的几部电影之一

《修女艾达》可能是新世纪以来最好的几部电影之一拿完一堆奖之后,可能是《修女艾达》太过成功了,相隔5年之后,帕夫利科夫斯基才拿出了《冷战》。

可见他的小心谨慎:既要有美学延续性,又得有格局,还不能重复自己。

戛纳开赛前几个朋友就开玩笑说,这部片子看片名就能得奖。

果不其然,虽说这部影片签位一般,作为首次入围戛纳主竞赛的「新人」自然是抢不到C位,但复盘时候再来看,这个位置也算不错了,因为今年戛纳前半程简直乏善可陈。

《冷战》在第一周算是抢得先机,听到的为数不多的批评除了说它是「PPT反电影」之外,也不过是「又是部《修女艾达》」「太精致了」之类。

不禁想如果它被放在第二周一天一个大爆款的节奏里,得是一个什么局面。

华语影评人评分表,《冷战》得分2.9,与《国际银幕》第一周场刊评分相同

华语影评人评分表,《冷战》得分2.9,与《国际银幕》第一周场刊评分相同 《冷战》将于6月上海国际电影节上首映

《冷战》将于6月上海国际电影节上首映 烂番茄新鲜度目前100%,26连鲜

烂番茄新鲜度目前100%,26连鲜其实一篇负责任的影评并无需写太多,《冷战》的presskit大约是迄今见过的最好的宣传册了(),大致可以看作是解读本片一把钥匙。

应有尽有,下面我抄一下各部分的标题,大家自行体会一下:

- 剧情简介;

- 维克多和祖拉,这一段是呼应结尾字幕「献给我的父亲母亲」,长达一页半的亲情牌;

- 政治;

- 音乐;

- 画面;

- 1949-1964:故事里的间隔;

- 布景:东方与西方;

- 家乡与放逐;

- 「爱情是爱情,仅此而已」;

接下来是主创简介,最后还体贴地附上了片头片尾字幕(对提前退场抢咖啡的各位记者真的不要太体贴)。

说实话,拿着这个写篇论文都够了。它已经预先把所有评论感兴趣的话题铺排好了,然后提供了包括摄影构思、取景地、时代背景、主题在内的几乎一切信息,一切细节,清清楚楚,无可指摘。

这大概是我犹豫了很久没有打四星满分的原因,其实影片跟这个宣传册给人的感受很像,完美得简直无可挑剔,所以就让人有点不舒服,因为显得很假。

这种完美跟李安的所谓「优等生电影」还不是一个路子,甚至比安叔还要领先半个身位,因为这片的高冷艺术片气质安叔学不来。不过因为后面着实扑街片太多我还是改成满分了。

毕竟水准在这儿放着,能走到这个极致,也是独一份儿。

中国记者们看这部《冷战》,不约而同地都用了这个表述「波兰版《芳华》」。

确实如此,影片的前三十分钟/第一幕简直就是《芳华》。

说是波兰版《芳华》确也不是唬的

说是波兰版《芳华》确也不是唬的开场就是男主角维克多和另一位女音乐家伊莲娜去民间采风的场景,接下来他们开始为Mazowsze歌舞团来挑选演员。

维克多看中了其实并不那么符合民族歌舞团标准,但是颇有表演欲的祖拉;但伊莲娜(大概是凭着女人的直觉)却认为她是个大麻烦。

当然维克多仍是顶住压力选了祖拉。

美丽的祖拉

美丽的祖拉第一幕的故事并未在歌舞团的勾心斗角上展开,相反却神来之笔地(也是我钢锁觉得本片最棒的地方)聚焦于「社会主义新文化」的建构过程。

具体来说,选择民间歌舞并将其用学院化的方式改造,进而将其「体制化」,本身就是一种非常逻辑的文化政治行为:

如何征用民间资源,如何将其改造成爱国主义/民族主义话语中的必须成分;

而进一步将其与政治结合起来——影片中表现穿着民族服装的歌舞演员用典型的「社会主义合唱」的形式来唱一首斯大林的赞歌(由维克多指挥,伊莲娜对此完全不屑一顾,并且从此从这个故事里消失了……)——本身就是极为典型的前社会主义国家的具体文化实践行为。

寥寥几笔又极为精到的写法,确实令人赞叹。

二三幕故事则主要聚焦在两人位置的反转上,故事的开始维克多是人民音乐家,祖拉是一文不名的(且出身不好的)农村女孩。

接下来维克多趁在东柏林演出的时候叛逃西方,旅居巴黎,而祖拉逐渐成了歌舞团的台柱子,两人只能在祖拉出国演出的时候短暂相会;在特殊的年代,两人命运也随之卷入时代的洪流,这场爱情注定成为悲剧。

祖拉与维克多再度重逢,已是在异国他乡

祖拉与维克多再度重逢,已是在异国他乡当然,电影还有一个颇为令人扼腕的结尾。

摄影上仍然延续了《修女艾达》式的黑白摄影、1.33:1的画幅,以及光影精致的、略带俯角的、将人物框在画面下半部分的构图方式,但这次运动镜头明显增多。

宣传册里导演还要亲自跳出来解释「我不是自我重复啊因为这种风格我本来就是想拿来拍这部电影的不过我先拍了《修女艾达》而已」,导演说他无法去想象那个年代的色彩,所以黑白才能反映「真实生活」。

但是这个黑白也不简单,不同场景的对比度上导演下了很大功夫。

帕夫利科夫斯基在《冷战》拍摄现场

帕夫利科夫斯基在《冷战》拍摄现场总之导演在宣传册里把能说的都说了,观感自然是赏心悦目的,恨不得停下来分析一下构图打光那种,好在不久国内就能看到了。

音乐方面其实可以放开了夸,因为这是极少的那种能把音乐用出结构性含义的影片。

在戛纳时候跟国内外同行聊天,大家普遍都是「根本不用夸它音乐好」这种感觉。

仅举一例说明就是祖拉与维克多在巴黎生活的那段时间里,维克多让祖拉到俱乐部里表演,用爵士乐改编了一首波兰民歌。片中祖拉唱的爵士版波兰民歌,十分悦耳动听。电影里还有一个合唱版,恰好是东西方阵营的不同空间在音乐上的表现:社会主义的合唱VS资本主义爵士乐。

这一场戏堪称影片的华彩段落,祖拉的演出大获成功。这一段女主角Joanna Kulig的表演精湛,流光溢彩。

片尾还有一个小细节,出狱的维克多与祖拉重逢的时候,祖拉刚刚结束了表演,而她这次唱的是一首拉丁美洲风格的歌曲(墨西哥?古巴?)——这里竟然还不忘添上一笔彼时东欧国家的外交主导的文化政策!

总之,音乐在这部电影里占据了巨大的篇幅,毕竟写的是音乐家生活嘛,但导演对音乐的理解却层次极高,因为他本身就是个爵士钢琴乐手,拍起爵士乐场景简直是得心应手的优秀。

整体来看,导演不仅能(极为分析性也是少见的深刻地)揭示音乐与时代背景和政治话语之间的关系,而且基于音乐设计了镜头调度乃至整个视觉体系,最佳导演奖实至名归。

影片的叙事时间横跨1949到1964年之间,场景则包括波兰乡村、劳改营、华沙,还有东柏林、巴黎、斯普利特(前南城市,今属克罗地亚),于「冷战」的片名甚为切题。

当然《冷战》并不仅仅指时代,而且还指向维克多和祖拉的人物关系,导演称这是从父母的关系中获得的灵感。

两位主角的名字取自导演的父母,真实的维克多和祖拉去世于1989年,按照导演的说法,他们「共同生活了40年,不停地分分合合,在铁幕两边相互追随又相互惩罚」,「都是坚强且优秀的人物,但同时又是一对永不停战的怨侣」。

这种喜怒无常,无法相容,无法生活在一起,又无法分开的「复杂而混乱的爱情」,恰是时代的悲剧,因为他们「难于在一个完全不同的文化中流亡生活」又「难于在极权统治下有尊严地生活」,同时还要艰难地拒绝那种「没有尊严」的诱惑。

于此,人物关系与时代背景完美地互为参照,可以说即便是没有音乐或者没有艺术家生活这样引人注目的形式,这种人物关系与时代的写法,就足以成就一部伟大的影片了。

可以说《冷战》以极为精确的控制向我们展示了一部即便是概念先行、计算精准的电影节向的影片,所能达到的某种至高境界,甚至堪称伟大。

不过它的问题也就是如开头所说,太高冷或者太精密了,少了烟火气也就少了亲近感。

总之一座最佳导演奖,对初战戛纳的帕夫利科夫斯基来说,虽说不免有些低估,但着实也是个公允的评价。

我猜如无意外,波兰今年又会选这部影片送奥斯卡,且看最后是前九还是前五。

感觉届时又是戛纳系影片再战一轮的节奏:《迦百农》号称已经预定奥斯卡最佳外语片,那么诸如《小偷家族》《女孩》《候鸟》这些热门片,明年奥斯卡再战?

全文共3000余字,首发于《中外军事影视》12月刊,谢绝转载,如发现任何形式的“洗稿”行为,必依法追究。

在凛冬的寒风中,乡间的人们唱着属于他们的歌谣,男主角维克多与另一位女音乐家伊莲娜刻录下了那些纯净而自然的歌声——电影《冷战》以这样一组“歌舞团去乡间采风”的镜头作为开始,一切都是那么的原始、那么的平和,似乎与“冷战”没有丝毫的关联,但这就是《冷战》,是导演帕维乌·帕夫利科夫斯基阔别影坛五年之后带来的呕心之作。

唱民歌的小女孩

唱民歌的小女孩影片以冷战时期的波兰、柏林、南斯拉夫与巴黎为背景,讲述了一段艰难时期中的爱情故事。追求自由的音乐家维克多与满怀激情的年轻女歌手一见倾心,他们被政治与形势所阻隔,但在十余年间纠缠不休,辗转各地,用尽一切追求永恒的爱情。

据导演本人所说,两位主角的名字取自他的父母,真实的维克多与祖拉去世于1989年,“二人共同生活了40年,不停地分分合合,在铁幕两边相互追随又相互惩罚”,“都是坚强且优秀的人物,但同时又是一对永不停战的夫妻”。从父母的故事中,导演帕维乌·帕夫利科夫斯基获得了灵感,从而拍出了《冷战》,不过从影片中可以窥见,男主角维克多与导演本人也有高度的重合:帕维乌·帕夫利科夫斯基出生于波兰华沙,14岁时便离开了波兰,在德国、意大利、英国生活,如今又定居在了故土波兰。去而复回使得帕维乌·帕夫利科夫斯基同电影中的维克多一样对波兰有着独特的身份认同感,失而复得的文化根基更让导演得以形成独树一帜的影像风格。

电影《修女艾达》剧照

电影《修女艾达》剧照《冷战》与帕维乌·帕夫利科夫斯基的前作《修女艾达》一样,都采用了黑白摄影,与被摄影所支配的《修女艾达》不同的是,导演帕维乌·帕夫利科夫斯基在《冷战》中更好的平衡了视听语言与故事语言,摄影与音乐被完美融入到了《冷战》的故事中,视听语言也承担了一部分的叙事功能——这恰恰是《修女艾达》没能做到的,二者的高度统一让帕维乌·帕夫利科夫斯基获得了第71届戛纳电影节最佳导演的殊荣。

导演帕维乌·帕夫利科夫斯基

导演帕维乌·帕夫利科夫斯基1935年,史上第一部彩色电影《浮华世界》问世,从此以后,电影不仅有画面和声音,还拥有了色彩。在这之后的几十年间,彩色电影占据了电影的主流,然而总有那么一群人,在五彩斑斓的世界中仍怀念着黑白两色的质朴影像,如“德国新电影四杰”维姆·文德斯的《柏林苍穹下》、克里斯托弗·诺兰的长片处女作《追随》、姜文的《鬼子来了》等,一大批诞生于彩色电影时代的黑白电影也拥有着非凡的魅力。

电影《柏林苍穹下》剧照

电影《柏林苍穹下》剧照对彩色电影来说,色彩的搭配与碰撞尤为重要;对黑白电影来说,色彩变得单一,没有了色彩的多样性,但画面的反差绝对优于彩色摄影,光与构图在很大程度上决定了摄影的质量。在彩色电影时代,能拍好黑白电影的人越来越稀缺,一些摄影出众的黑白电影也都成为了当代观众热议的对象,如《艺术家》、《内布拉斯加》、《艾德·伍德》等,它们用黑白摄影来增强线条或者图案的表现力,也有一些文艺导演困于难以拉到足够的投资而选择黑白摄影来排除色彩的干扰。

电影《艺术家》剧照

电影《艺术家》剧照当然,这并不是在否认彩色电影,许多导演选择通过色彩的有无来照应情感的交互,我们仍然记得《辛德勒的名单》中,在昏暗的画面中那个穿着红色大衣的小女孩,她与周遭的环境格格不入,一抹红色照亮了观众的心房;《鬼子来了》中,整个村庄都被笼罩在侵略者的阴影当中,唯有马大三的人头落地后,他才看到了彩色的世界;《欢乐谷》中,更是用色彩装点了没有希望的反乌托邦世界。彩色与黑白摄影相辅相成,在理论发展逐渐停滞、电影界限逐渐稳固的今天,不失为一种新的方向。

电影《辛德勒的名单》剧照

电影《辛德勒的名单》剧照 电影《欢乐谷》剧照

电影《欢乐谷》剧照《冷战》中采用的多是生活中最稀疏平常的元素,却用高对比度的画面突出了主题,弱化了“冷战”的大环境,这与导演的极简理念也有一定的重合。在1951年的华沙,歌舞团在演出后举办了舞会,在觥筹交错间,维克多与相隔甚远的祖拉相互注视,他们的中间隔着人群,但一直望着对方。像这样的舞会镜头在电影中比比皆是,维克多与祖拉始终游离与人群之外、政局之外、现实之外,他们渴望得到有尊严的自由与爱情——即使无尊严的生活唾手可得,他们始终没有屈服。摄像机将他们的目光凝聚在对方,他们的眼里只有对方,可以说,维克多与祖拉生活在自己的小世界中,在这样的世界里他们是完全自由的,但他们无法逃离这样的世界,无法回到现实的社会,自由成了二人获取爱与永恒最大的阻碍。

导演帕维乌·帕夫利科夫斯基有意地忽略外部环境,让观众忘记电影发生在冷战之中,仿佛只是如美国电影《一天》一样,让男女主角在和平的年代不断错过。直到影片最后,维克多的手指扭曲到不能再弹钢琴、祖拉为了让维克多自由而献出自己时,我们才恍然醒悟:不是现实不残酷,而是导演借摄影机的眼睛,让观众看到了最美好的一面。

《冷战》的摄影风格与《修女艾达》是一脉相承的,但导演帕维乌·帕夫利科夫斯基并没有一味地重复自己,在本片中导演在特定的地点用了更多的运动镜头,例如当男女主角相聚在波兰时,摄影多用固定镜头来展现波兰社会转变过程中政局的不稳与环境的压抑;而当二人在巴黎相遇时,运动长镜头占据了主导,维克多与祖拉漫步于巴黎的街头、游走于巴黎的舞会,在塞纳河上掠过巴黎的街道与建筑、在俱乐部中唱响曾经的歌曲,自由与浪漫的气息从屏幕中蔓延开来。隐晦的镜头变换与主角状态有着高度的重合,让人不得不赞叹导演对于电影整体的把控,即使电影的故事是割裂的、碎片化的,帕维乌·帕夫利科夫斯基的镜头依然承担着一部分的叙事功能。

《冷战》的摄影有意地忽略了世界局势,音乐没有,作为一部以音乐为主要线索的电影,《冷战》的音乐选择更加明显的与政治联系在了一起。在电影开头时,我们看到歌舞团的成员结伴去乡下采风,在大雪纷飞的季节录下一首首朴实的歌曲,而在第一次演出过后,却被要求唱一些“关于土地改革、世界和平和对和平的威胁”的歌曲,意识形态的冲击与政治环境的介入改变了歌舞团建立的初衷,那些质朴的歌曲也失去了活力与根基,变成了政治宣传与走向世界的产物。“冷战”的大环境在音乐中得到了充分的体现:在柏林,幕布变成了伟大的领袖斯大林同志的巨幅画像;在巴黎,祖拉在维克多的俱乐部中为观众演唱了爵士版的民歌;最终回到柏林时,女主角祖拉带着黑色假发,身着露背礼服,醉醺醺的唱了一首墨西哥风味的歌曲。曾经的民谣如今被改编的面目全非,彻底沦为了政治博弈与体制宣传的产物,音乐的艺术性被完全磨灭在了社会变革之中。导演帕维乌·帕夫利科夫斯基用同一首音乐在不同时期的唱法突出了环境的变革,与冷战前后的世界形态有机结合在了一起。

《冷战》用影像蒙蔽现实的压迫,又用音乐点破理想的世界。当维克多与祖拉的个人世界被现实的长矛戳至遍体鳞伤时,那一首首畸形的音乐直接打破了他们的幻想,可现实世界中他们可以得到自由吗?不,他们得到的只有更大的阻力与更紧的束缚。

帕维乌·帕夫利科夫斯基的《冷战》是静止的,维克多与祖拉自知无法在动荡的现实世界得到自由与永恒,他们静默的回到了乡间破败的教堂中,在十余年的颠沛流离之后成为了真正的夫妻。

无顶的教堂、扭曲的手指

无顶的教堂、扭曲的手指二人坐在大树边的长椅上,望着远方的风景,他们的心中在想什么呢?维克多是否在想那个扎着马尾辫、留着齐刘海的年轻姑娘?祖拉是否在后悔当初没有随着那个向往自由的男人一起流亡?我们不知道,但在那一刻,动荡的世界仿佛得到了片刻的宁静,在那一刹那间他们真的得到了永恒的爱与自由。画面似乎就在此定格,静止于这动荡的宁静,静止于这刹那的永恒。

“到另一边去吧,那边的风景更美。”

祖拉的声音打破了宁静与永恒,维克多与祖拉寻到了向往的、没有约束的世界,但我们看不到更美的风景,也去不到“另一边”,我们所能看到的仍然是他们坐过的长椅、枝繁叶茂的大树,像是亘古不变的影像,像是他们从没出现过一样。

也许只有他们自己知道,为了这动荡中的宁静与刹那间的永恒,他们付出了自己的一切。

虽然2018年刚刚过去一半,但波兰籍导演保罗·帕夫利科夫斯基执导的影片《冷战》将会是2018年最好的黑白电影之一,恐怕已经没有什么悬念了。不久之前,这部影片刚刚在戛纳电影节拿下了通常意义上第三顺位的最佳导演奖,成为整个主竞赛单元里获得奖项分量最重的欧洲电影。尽管全片只有不到90分钟,但极其突出的影像质感还是让它获得评审团的青睐,在竞争异常激烈的“大年”突出重围。

影片讲述的是欧洲铁幕落下、冷战开始前后一位波兰男音乐家和女歌手之间的爱情故事。二人为了寻求自由先后前往法国,而后辗转于意大利、南斯拉夫等国,但又因为种种原因分分合合,最终回到了波兰。然而出去容易回来难:他们所面对的将会是更加严酷的政治环境,而他们之间的爱情和婚姻,也面临着更加严峻的考验。

如果对导演保罗·帕夫利科夫斯基稍有了解,就很难不把这部《冷战》与他所执导的上一部电影,曾经拿下奥斯卡最佳外语片奖的《修女艾达》(Ida)进行比较——两部都是黑白片,都是以波兰为背景;如果不仔细加区别的话,两部电影的影像质感好像又非常相似,甚至可以说前者就是后者的姊妹篇。不过,客观来看,两部影片还是有很大差别。

比如最显见的故事和结构。《冷战》虽然仍然有很大一部分故事仍然设定在波兰,但更关心的其实是男女主人公从波兰前往法国巴黎又回到波兰的整个过程,也因此,影片有着非常明显的三段式结构,使得整个故事的确比起前作更加规整。在这之中,保罗·帕夫利科夫斯基有意识地为波兰和法国两个故事发生地赋予了两种区别很大的影像风格和质感,从而明确地区隔出两种文化、两种意识形态和两个阵营,而这种变化正是设定在波兰一地的《修女艾达》所不可能具备的。

具体而言,影片波兰部分的影调明显更丰富,主体色彩灰色暗示了当时波兰社会转型之后的压抑和灰暗氛围,同时,这部分出现了大量固定长镜头,时间和空间完全凝滞在画框当中,人物完全无法逃离。反观巴黎部分,移动长镜头明显更多,人物往往存在于画外,一种自由与浪漫的城市氛围几乎漫溢而出。不过另一方面,巴黎部分的影像对比度也更高、黑白分明,人物往往会从环境中剥离出来,这就呈现出主人公与环境的格格不入和强烈的疏离感。所有这些手法都向观众表明,男女主人公之间的“爱情冷战”固然是影片中最让人心痛的部分,但导演刻意为之的两种影像风格之间的差别和割裂才真正把“冷”和“战”的核心含义表达了出来。

《冷战》最值得让人思考之处,是导演保罗·帕夫利科夫斯基并没有简单地将波兰和法国、东欧和西欧进行二元对立处理,而是完整呈现了波兰艺术家在异国他乡的生存处境。正如女歌手所说,逃出波兰的男音乐家虽然在很大程度上获得了自由,但却“不再是个男人了”,生活上变得颓废钻营,情感上变得浪荡暧昧(着实黑了一把法国人),艺术上出现了风格畸变,为了获得巴黎艺术界的认可,他既改变着自己,也强行改变着自己的爱人。总而言之,那种波兰民歌中的质朴不见了,那种对音乐的单纯热爱也渐趋消失;脱离文化基底的艺术失去了生命力,流亡异乡之人更是经历着创作和生活的双重煎熬。既如此,到底什么是自由?哪里存在着那种“真正的自由”?这是男女主人公最终面临的问题,也指向了他们始终无法逃离、无处为家的悲剧性结局。

尽管我们很难知道导演在创作《冷战》时到底在何种程度上参考了自己和父母的人生经历,但毫无疑问,他对片中男主人公的经历应该是非常心有戚戚的——他的父母都是波兰知识分子,他14岁离开祖国,随后在德国和意大利生活了一段时间,最终定居在英国。帕夫利科夫斯基早年也执导了几部英国社会语境下的影片,获得了不错的反响,但恰恰是一部与之前全然不同的描绘故乡波兰的《修女艾达》让他收获了奥斯卡最佳影片奖的殊荣,甚至在某种程度上成为了他创作序列中的某种转折。应该说,帕夫利科夫斯基正在有意无意之间找回某些他一直以来失去的文化根基和血脉(比如《冷战》中出现的破败教堂就与波兰导演安杰依·瓦伊达的《灰烬与钻石》里耶稣像倒挂的教堂一脉相承),而这种民族性或许正是他得以形成自身影像风格,并且最终在国际影坛显露头角的最重要原因。

于笔者而言,《冷战》的出现确实意味着一种影像风格的完善——任何一个观众都会被帕夫利科夫斯基对黑白影像的把控所折服——但另一方面,叙事的进一步增强反倒让帕夫利科夫斯基式电影的情节张力有所减少。在《修女艾达》中,这种张力是存在于大量留白中的——情节的留白、构图的留白、语言的留白、行动的留白……所有这些留白相辅相成,给予了观众丰富的想象空间和思考时间,共同构成了保罗·施拉德所谓的“慢电影”(slow-cinema)的核心能量。而《冷战》恰恰失之于某种“完整”:一切都清清楚楚,却已经没有了任何不可预期,直到结尾二人婚礼处时,那种散见于《修女艾达》各处的震惊才重新出现,但显然已经为时过晚。

当然,艺术创作正是在寻求内容和形式的平衡中渐趋完善的,帕夫利科夫斯基这一次的探索肯定不能算是失败。他是从一个座高峰攀上了另一座高峰,而从此开始,他的面前可能再无坦途。