他们在岛屿写作:如雾起时 他們在島嶼寫作:如霧起時(2011)

又名: Port of Mists

导演: 陈传兴

编剧: 陈传兴

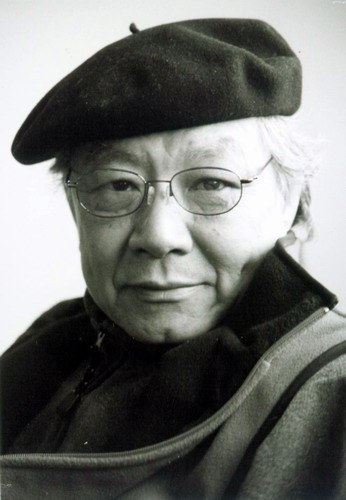

主演: 郑愁予

类型: 纪录片

制片国家/地区: 中国台湾

上映日期: 2013-05-25(中国大陆) 2011-04-09(中国台湾) 2011-11-16(中国香港)

片长: 90分钟 IMDb: tt8065410 豆瓣评分:7.6 下载地址:迅雷下载

简介:

- 是谁传下这诗人的行业?且听那宇宙的游子,在梦土上为你朗读――

演员:

影评:

- 居然没有评论。我看的时候很惊喜和喜欢,因为气氛很好,就像一首美丽忧伤的诗,第一次看碟有了看书的感觉。之前对郑愁予的印象不过是“东风不来,三月的柳絮不飞……我达达的马蹄是美丽的错误,我不是归人是个过客。”看了这个了解了台湾现代诗比较清晰的时间线,郑愁予后半生的美国经历和归乡。

以前没有看过的诗歌在画面和叙述者的解读下变得非常有魅力。

一边看一边记下我觉得有意思的地方

1.痖弦说那时候诗歌界的恋爱:“最晚的公车到11点,没办法找个小旅馆,聊一晚上的康德,什么都没做。”

2.说到蓝星和现代的论战,痖弦直接说:“情绪多于真理,虽然大家当时都觉得自己在讨论真理。”(公知们请颤抖)

3.聂华苓的丈夫Paul Engel的墓志铭是: I can't move mountains,but I can make lights.

郑愁予在Paul Engel的墓前读诗,聂华苓很动容,二人拥抱,郑愁予说Engel在德语里是angle的意思,他本来就是天使啊。这段很感人。

4.几位诗人评价郑愁予都说他的诗有古典诗词的感觉,痖弦说是“声音很好”,就是朗读感很好。还有谁说“没有更深刻的意思”,好像是辛郁还是谁,有点记不清了。

另,痖弦自己的声音非常好听,感情也很好。朗诵郑愁予的诗比郑愁予自己念自己的诗好多了嘛。

5.第一次觉得两岸现代诗的命运有类似:忽然辉煌,忽然沉寂。台湾是在40年代末,50年代初各个诗刊就全部停办。这太像大陆的80年代末了。相同的应该是,其实诗人们都还在持续地写着,只是大家不关心了。

6.郑愁予在美多年,1979年回台奔丧,重办《现代诗》。1981年和几位旅美文人去大陆,发表呼吁解放大陆文艺的公开信,让文艺不要成为政治的工具(怎么我觉得《巨流河》里也有类似的事情,忘记了。)

7.郑愁予在美国寓所的书架上有芒克和北岛。

8.郑愁予的儿子用【英文】说:父亲对我的养育方式,让我并不觉得自己是过客或者异乡人,我知道自己从哪里来,我对自己的身份认同感到很自在

9.还有郑愁予去拜访张充和的情景!!!

我觉得让这些活生生的文化史出境就是编导做的功德无量的事情啊。

10.外貌协会模式启动

辛郁年轻的时候也太他奶奶的帅了吧。

郑愁予太太余梅芳太漂亮了。老了还能驾驭住紫色的眼影。

最后,一边整理这些一边放碟里附赠的未使用片段。我想说,未使用片段的质量都这么高,可见团队真的很认真。 - 拍摄艺术家肖像的纪录片难度非常大,是要通过声音与影像的组接来阐释艺术家作品的内涵?是要捕捉艺术家的人生状态?是兼而有之?用视听语言来阐释作品内涵,尤其是思想型作品的内涵,难度之大前所未有,基本是不可能完成的任务,爱森斯坦拍摄马克思《资本论》的雄心壮志虽然前几年由亚历山大•克鲁格完成,但是否真的成功其实尚有争议。

相对来说,展示艺术家人生状态的拍摄法则还是容易一些,驾轻就熟一些,虽然这有点保守。阿萨亚斯十多年前拍过侯孝贤纪录片,侯孝贤的作品本来就是电影,阿萨亚斯没有像戈达尔《电影史》一般用影像来阐释影像,而是让侯孝贤带着他到台湾各地逛了一圈,从他的成长地、创作缘起一路追溯到了当下。就时间结构来说,《如雾起时》也差不多。被拍摄的对象是台湾文坛著名诗人郑愁予。影片分为四个部分,以顺时结构叙述,从郑当年十五岁写诗、到流落来台、在台成名、赴美、回台、回大陆寻根一路追溯到了当下。

首先要关注的是创作者的视点,这也是纪录片除了道德伦理外非常重要的一个问题。导演陈传兴到底是要拍摄一部客观描述郑愁予人生状态、文学成就的观察型纪录片?还是说要拍一部主观意图明确,打造郑愁予丰满诗人形象的阐释型或者诗歌模式的纪录片?看完全片,很明显,陈选择的是后者。

影片所有被采访的对象,除了郑本人之外,大多是他的文友、家人,没有出现一位文学研究界的专业人士。这样的一个立场是决定型的、压倒性的。

是故评析本片,重要的路径是看待陈如何主观化的打造郑愁予的形象以及如何处理他的作品。于我而言,影片在风格与形式方面还是略显保守(女声朗诵的解说词是我觉得本片最俗套的部分,反反复复不绝如缕如泣如诉的配乐听到最后也有些腻烦)。陈确实是形象与作品兼而顾之,影片的主体部分是人物的讲述,转场的时候或者是意象性的画面,或者是以报刊、老照片为主的历史文献资料。我特别期盼看到的那种声音、画面之间撞击所形成的极具张力的蒙太奇力量并没有出现──毕竟郑愁予写作的文本是诗歌,而诗歌这种形式是内含了声音与文字的组合。更多的是,郑愁予在朗诵诗歌或者讲述自己创作问题的时候,陈会选择一个在视觉方面具有诗意的情境(比如郑在解释自己笔名“青庐”来源的时候,他所处的情境就是一个充满青青植物的溪边)与之匹配。或者,比较多的是,直接将诗歌文本镶嵌在画面中;或者,虽然看上去很炫目──用特效的方式让文字如草木植物一样生长──但其实有点予人雕虫小技的感觉。再有如,前一个镜头是郑的文友在谈论他诗歌的音乐性,下一个镜头就是菜场鱼贩富有节奏感的吆喝;前一个镜头是有关灯光的诗篇,下一个镜头就是灯的画面;前一个镜头是讲述“双十”阅兵的场景,下一个镜头就是历史文献资料片中真实纪录的阅兵场景;前一个镜头是当下彩色画面中基隆港的场景,下一个镜头变成了黑白历史记录片中基隆港的场景。而在单一画面的构成形态中,也往往会形成重叠甚至略显累赘的效果。比如有一句诗,“一切都开始了,而海洋在何处”,画面中呈现出了这段文字,背景却是实实在在的蔚蓝色海洋,这种解释性、说明性、补充性的画面反而是有点稀释掉诗句本就会让观众自行在脑海中想像而成的画面。

影片中倒是有不少带有修辞效果的隐喻镜头,比如开场第一个镜头,黑暗中柴火被点起,光明显现,接着就是铸造字模的画面。中间还不断出现小女孩在教室中抄写郑愁予诗作《错误》的场景。另外还有一组效果很鲜明的蒙太奇,打字机打字的镜头与阅兵仪式上士兵齐迈步镜头的反复对接,这组蒙太奇确实制造了不少意义,但阐释起来大多围绕时空转化、文学/政治的层面展开,蒙太奇本身与诗歌创制之间没有产生类似的对应关系。

就总体风格而言,影片中画面与画面之间的关系,画面内部诗文与画面的关系,是连续性的,因果性的,缝合的。那种如诗歌写作一般经常出现的,词与词之间,句子与句子之间因为陌生化,因为断裂而产生的新奇诡异的情绪化的艺术力量,就我个人的感觉,只是在最后一段“尾声”的部分才出现──蜘蛛网的意象、郑愁予在马厩中探访、骑手消失在草坪上的一组画面充满了真正的诗性特质。如果硬要比较,在伊文思《雨》这样的经典诗意纪录片中,像尾声部分的那种镜头组接几乎无处不在。

再说到郑愁予本人形象打造的问题。在纪录片的创作中,最有效的打造真实情境、纪录真实人物的方法一定是观察型,这种创作方法给观众产生的至深印象是:即便摄影机不存在,摄影机之前记录下的这些事情仍然会发生。弗雷德里克•怀斯曼(Frederick Wiseman)执导的一系列纪录片就是这种创作方法的最佳代表,而王兵是中国纪录片导演中最熟练使用这种方法的。在本片中,郑愁予本人大部分出现的时间,都是在对摄影机讲述,或者朗诵诗歌,他的那些朋友的在场也是为了讲述。并且如前文所说,那些谈论郑愁予的人物大多是他的文友、家人,身份过于单一化的角色造成了传送信息的重复化。并且讲述的时候镜头放置也非常呆板,通通都是紧紧的贴着角色。比较下阿萨亚斯的《侯孝贤画像》,侯孝贤本人在讲述的时候画面往往会转向侯并不在场的场景,或者捕捉他的手部姿势、倒茶的细节等等,总之声画分离形成的效果使得信息不是那么简单、单线条的发射出去。而本片恰恰相反,在这部影片中,观众成为了彻底的、纯粹的信息接收者,这种修饰型极强、不平等的交流模式,产生的直接感受很容易滑向失真的效果。

所以就纪录片创作的角度而言,我对本片的总体评价是,陈传兴的手法有点保守甚至呆滞,并没有将诗歌的内涵真正影像化的处理,同时郑愁予本人形象的“纪录”因为手法呆板的缘故也失之单薄。当然,也许对那些习惯于传统阐释型纪录片创作的观众来说,本片并不会让他们失望,尤其是华人观众,那些极具历史感的沧桑画面说不定就会触发到他们的情绪敏感点,从而生发无限的叹息与哀愁。 - 印象深的几处镜头

叶泥在讲杨唤纪念会的那一段,拍得就很好,尤其是他讲完之后,有一个其实镜头还可以再长一点的静止,就那一小段,看他回忆往事之后沉淀在回忆里,会很有感触,跟着他一起陷进并不属于你的陈年旧事里。

还有一段是医院里拍的商禽,这一段不是特别喜欢,但印象却很深,可能还是缺少直面生命的勇气,看一个老人在医院里挣扎,并不是一件很美很好的事,特别是旁边围了好多人,还有镜头,而画面里的老人,是没有表情的,重复徒然的挣扎。跳出戏外就想到新闻联播里某领导人视察慰问退休干部……

难得的是请了张充和,虽然镜头不多,话也不多,但还是能一眼认出曾经的闺秀,合肥四姐妹个个有才有德,琴棋书画各有所长,张允和有一本《最后的闺秀》,讲的是他们,几年前找这本书时就已经没有了,张充和的乡音还是挺重的,只是看着镜头里年迈的她们,只能遥祝长寿。

墓地里读诗那一段,看预告片的时候,两人拥抱的时候感觉挺刻意的,不够流畅,但看到整个片段的时候,就会有感触,融了进去并没想象中的生硬,但随后,诗人在面对墓铭志时,力度就完全不够用了,气氛也突然就散掉了,本来可以拍得更苍凉、更深远、更沉重的,但那个背影镜头却完全没有发挥出应有的渲染,直接出戏等着他离开了……

还有就是尾声,即使是尾声了也不用这么着急吧,或者直接给个诗人骑马的长镜头,就别拍他去马厩里了,既然拍了,就给他拍全,只拍他走到马厩里,连马都没看到,直接镜头就切到马厂里奔驰的背影了,实在也太省事儿了。你拍他到马厩,再接着拍他选马,步子慢点儿,上马骑马都拍全了,是会有很好的互动、感情渲泄效果的。

还有就是整体形式,我不太喜欢这种:拍主人公尚在传记式的纪录片却大篇幅运用他人评价、描述的方式,也是看了这部片子之后,才确定基本上这种片子看一遍就不会有再看第二遍的欲望。

看的纪录片也不是很多,恰巧都不是同一个类型片,拣几部说,《浮生一日》我一直就把他当个纪录片来看,由普通人拍的片段组成的一部片子,看完却非常连贯,毫无违和感,而且每隔一段时间,我都会重新看一下这部片子,没有技术也没有名人,每个人都是主角,一个人一个故事,很有意思;

《父与子的三百天》是宫崎吾朗执导的日本动画片《虞美人盛开的山坡》幕后纪录片,宫崎吾朗曾经执导过《地海战记》结果惨败,其父宫崎骏强烈反对儿子从事动画工作,觉得他没有那个天赋,整部片子就是很自然的记录,没有多余的台词和对话,只是用镜头捕捉吾朗和他的工作室进展的进度,以及父与子两辈之间的矛盾和隔阂,中间会穿插有当事人的自叙,也有旁人的评价,但非常非常少,出现的时候也都是为了铺陈,大部分时间就是跟着吾朗的步伐走。这部片子也看过不止一遍,里面有很多镜头,仍然印象深刻,有时候我很媚俗,我就是喜欢日本人投入到工作时的执著和认真、精细以及决心和毅力还有谦和,当然我是有选择的看他们向上的一面。

还有一部《姑奶奶》,刚开始看的时候,你看镜头里就一个人,主角,对着镜头一直说说说说个不停,会感觉有些奇怪,但适应之后,就很有看下去的欲望,我觉得这个欲望多数还是来自主人公自身的个人魅力,樊其辉是这样的人。

三部片子的侧重点各有不同,但一部好的纪录片并不会沉闷使人昏昏欲睡,反而会比一般电影来得更有魅力,因为真实。

而我觉得,中国的纪录片最缺乏的,恰恰就是中国人在面对镜头时,没有直视的真实感。 一直喜欢郑愁予的诗,想起看《他们在岛屿写作》这个系列最先看了这部。原来他是将军之子,其父曾是傅作义的副参谋长。片子基本上按照时间线索在讲,生平,五十年代现代诗运动,美国岁月。听他自述自己诗的音乐性很受词的影响,才恍然为何我少女时期一看就很喜欢。他的诗比较古雅,所谓“纵的移植和横的继承”这个目标,感觉郑愁予比其他很多诗人纵向的都多些。也许有人会觉得旧了点吧,当然也有人力证他依然是最现代的。

纪录片的镜头和配乐都很好,画面经常挺契合他的诗句。第二部分追溯了台湾现代诗运动,很多大名鼎鼎的名字终于看到了他们的真容。商禽已病重,说不出话。张充和那一年也是96、7了。红颜弹指老。

好玩的地方:1、好像是痖弦说的,那是一个纯洁的年代,跟女孩子去小旅馆,谈了一晚上康德,什么也没发生。让我想起电影《无穷动》里洪晃那个角色吐槽男人:先谈哲学再谈艺术,把你砍晕。

2、郑愁予的子女中文都不好,应该能说,但谈到他的诗歌之类话题都只能用英语,没有字幕,有个别地方没太听懂。两个(外)孙女都很可爱很漂亮。

3、郑愁予的夫人非常美丽优雅,她在采访中提到郑愁予要去美国的时候,孩子还小,她不是很愿意但也支持。70年代保钓运动,郑愁予晚上出去她也担心,而且老三刚出生,她心里说拜托帮帮忙。唉传统女性就是如此。采访的最后,她说:做女人太难了太累了太苦。