独居180天 Alone, 180 Days on Baikal Lake(2015)

简介:

- 你一定听说过探险家贝尔,但你听说过这个人吗?他是一位主动将自己放逐到荒野和冰天雪地中的大叔,担着诗人的名号,干着探险家的活;生活在贝加尔湖畔,日出而作,日落而息,还是个开心的铲屎官!这份潇洒,怕是李健都做不到。没有常人眼里的孤独和社交恐惧症,只有独自享受的清闲,他只想和 自己的内心好好说说话。忙碌的生活节奏下,你能和他一起聆听自己的心吗?@DOCO热纪录

影评:

2010年2月开始,37岁的法国作家西尔万•泰松带着食量和几十本书,来到贝加尔湖畔雪松北岬的一座西伯利亚小木屋里独居,住了六个月。在大雪封锁中,与世隔绝的作者只能见到少量本地渔民猎人和少量到访的朋友和游客。

在与俄罗斯人大口喝酒、大块抓肉中逃离一切商业链,读书,写作,劈柴,喂狗,游荡,冬去春来,在寂静中留下了自己的思绪记录,把流过的时间归档,写下这本书。

西尔万·泰松说,写私人日记是为了对抗遗忘,为记忆提供补充。如果不为自己的行为活动保留一份档案,活着有何意义?时光流逝,日月消散,虚无将战胜一切。私人日记则是向荒诞发起攻击的特遣行动。

有过与世隔绝的独居生活的话,可能感受会深很多,时间流的太快,你一不小心就会忘记自己曾经是如何过来的。作者的文笔好极了(也可能是译者的水平高),这是我读到过水平最高的旅行日记了。

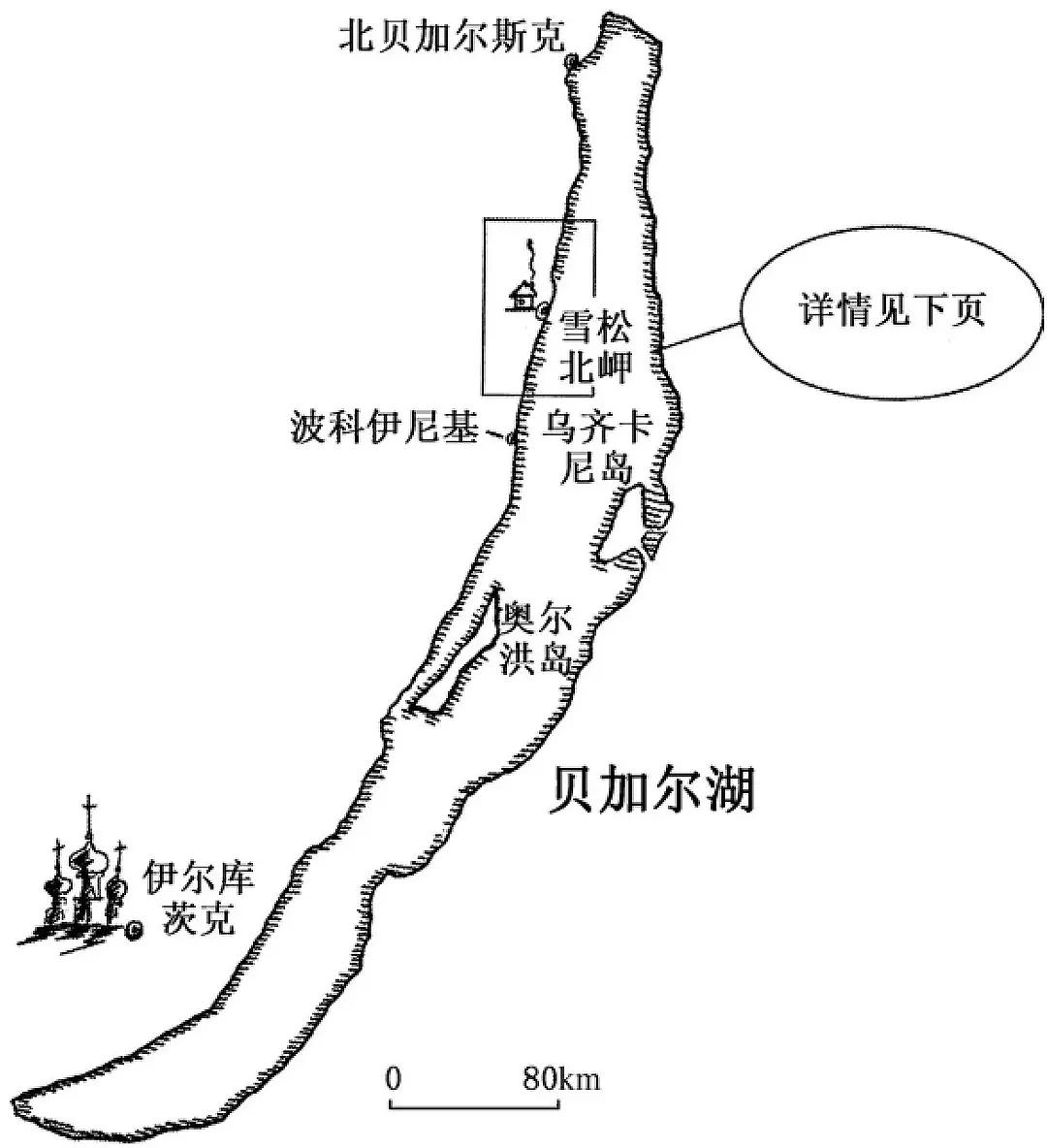

作者在贝加尔湖畔生活的位置

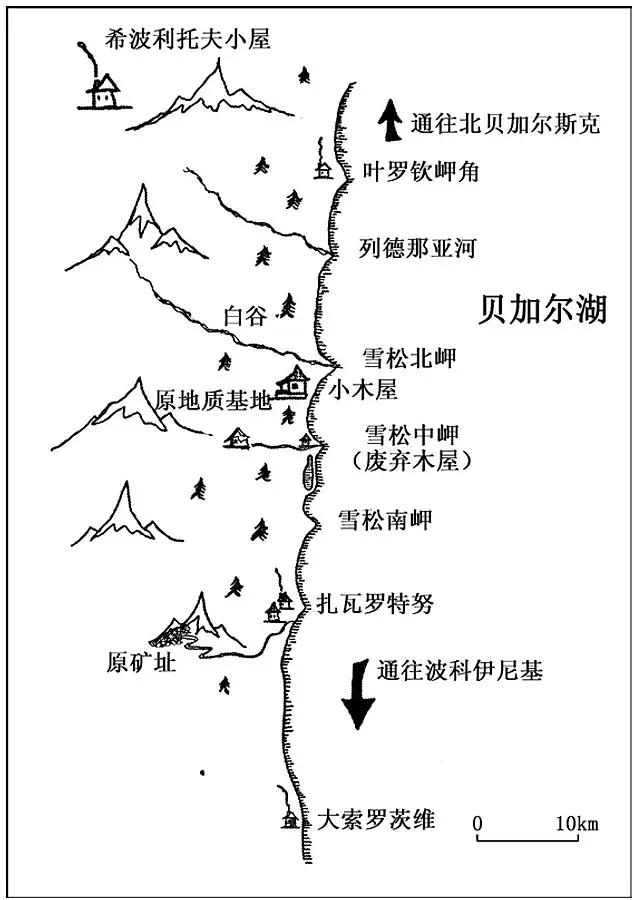

作者在贝加尔湖畔生活的位置 作者居住小屋的位置

作者居住小屋的位置2月开始一贯的平静在6月16日被打破,作者因逃避、退缩在小木屋,收到了女朋友的分手信,哪个女人能忍受这种待遇呢?何况是法国女人。可见打破一个人境遇的外在环境影响并不大,打破内心环境,修道多年的隐士也会痛不欲生,7月28日作者结束了独居生活。

本书中作者没说的是,作者在小木屋生活的过程中是有法国电视台旅行节目组跟拍的,2015年对应的本纪录片《Alone, 180 Days on Baikal Lake》放映,可能因为媒介传播的偏好,书好像也没有纪录片出名,纪录片是上学的时候看的,没想到重新翻书竟然是完全不一样的感受。

和纪录片主题相同的则是2016年上映的另一部法国电影《在西伯利亚的森林中》,应该是改编演绎了泰松的经历,进行了故事创作,也挺好看的。电影中与世隔绝的主人公问:

你是否有精神世界?

一个其貌不扬的文艺中年俄国大叔替我体验了在不毛之地隐居的生活。

从二月到八月,他见证了贝加尔湖的冰封,朝阳夕阳的升落有时,积雪的消融,水滴落下后的圈晕,野花的初放,蚂蚁的迁徙,香烟飘舞的轨迹……他在雪上写诗,送给春天;在树上写诗,送给天空;在石头上写诗,送给大海。“For kingdom, I have a forest; For dungeon, a montain. ”沉默是时间流逝时发出的声音,无聊是时间的伤口中流淌的血液,为了克服无聊,你必须欢迎任何一切的到来,并对希望保持警惕,不要期待任何事,把每一刻都当作一场庆祝。在认真生活中感受生命,牢牢把握人生,做时间的主人。

作为一部冷门小众纪录片,每一帧都像大师油画,每曲背景音乐都与灵魂共鸣,每句文案都如诗般浪漫。极大的满足了文艺青年对视觉,听觉,精神三位一体奢华享受的需求,夫复何求!我给满分。