鹈鹕的故事 Storm Boy(2019)

简介:

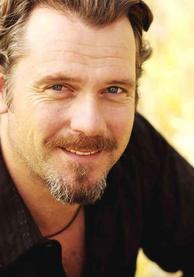

- 杰弗里·拉什、杰·科特尼([自杀小队])加盟新版[鹈鹕的故事],影片改编自科林·狄力同名小说;1976年,导演汉瑞·塞夫兰曾将该小说搬上大银幕。影片围绕澳洲海岸边一个关于友情与爱的故事展开。导演肖恩·斯伊特(澳剧《深水迷案》),影片将采用真人与3-D电脑特效动画相结合的形式。7月开机。

演员:

影评:

对《鹈鹕的故事》这部电影,我最初没抱太大希望。

童年时代,我看过太多同类型的电影。孩子和警犬、孩子和大雁、孩子和狐狸、孩子和熊猫。那时,孩子和动物的故事真的很受观众欢迎。

我记得曾经流行这么一句话,拍电影最难的就是和孩子或者动物合作。孩子和动物的组合简直是导演的噩梦,却是吸引观众的看点。

导演总有方法让孩子和动物完成表演。观众喜欢看生活中说不通道理的小孩子在电影里像小大人一样。观众更喜欢看到现实中横冲直闯的动物在银幕上和人类同台演出,好像有了智慧。

时代在改变,孩子和动物组合的优势不再明显。现在的孩子心智成熟,不用走上银屏也和小大人一样。通过动画特效技术,外星生物都可以和人类同台表演,通人性的动物演员变得不那么具有吸引力。

如今有人想要拍一部孩子和动物的电影,他要拿出极致的创意,才能吸引观众。最低限度也要和《驯龙高手》一样,请出神话中的动物撑场面。

这就是为什么我最初不看好鹈鹕的故事这部电影。看完片子之后,我发现自己的预测是错误的,这部电影吸引人的元素不是男孩和鹈鹕,而是风暴中的老人。

老年的迈克尔从昏沉的白日梦境中苏醒,坐在轿车中的迈克尔对即将到来的暴风雨无可奈何,如同人对于衰老的无奈,只好欣然接受衰老带来的宁静和安逸。

女儿早逝,白发人送黑发人的苦楚。外孙女是一位环保主义者,女婿却是一个破坏环境的商人。环保大战打到了自己家里。

迈克尔既没有起死回生的仙丹妙药,也已经退休,公司的职务让位给女婿。迈克尔对着家里的烦心事就像对风暴一样无奈。

风暴前夕的景象,无疑是这位老者内心情感的投影,观众由此进入角色的情绪。厚重且舒缓释放的压抑。

迈克尔给外孙女讲述童年经历时,男孩和鹈鹕的故事开始了。

阳光中的孩子和大鸟,故事如预期的一样简单。蓝天白云、金沙碧海,刚才还泡在暴风雨中的情绪瞬间变得透亮。这样的心境中,简单的故事反倒出乎意料的让人清爽。

就这样,我舒心的看完了这部电影,结束时还被故事感动了一下。现在看来,《鹈鹕的故事》以风暴中的老人开篇,的确是一种巧妙的布局。

导演似乎料想到当今的观众口味很重,不用“冷热交替”刺激一下麻木的味蕾,他们很难品尝出故事的纯净味道。开篇迈克尔晚年这一段故事,情绪更饱满,冲突更尖锐,是一道很好的开胃菜。

-THE END-

如果你喜欢逐年追影的文章

或许会喜欢逐年追影的微信公众号

随时欢迎你来看看

搜索微信公众号:逐年追影

或者搜索微信公众号ID:dianyingnian

你的关注和分享是对逐年追影最大的支持

请不要忘记留下宝贵的评论!

更多逐渐追影的豆瓣影评▼

2019《小丑》现象级热度成因解析⬇️

《自卫的艺术》9张漫画风格长图速览⬇️

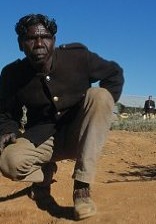

本片讲的麦克和鹈鹕的感情,讲述了它保护鹈鹕的经过。鹈鹕是一种水禽,喜欢吃鱼,且很有灵性。在澳大利亚南部的库容海岸,一个叫麦克的10岁男孩与父亲在湖边居住,以打鱼为生。一天,麦克在湖边发现偷猎者在射杀鹈鹕,幸亏黑人猎手波塞沃及时赶到,赶走了偷猎者。麦克和波塞沃成了朋友,并将失去了妈妈的小鹈鹕带回家中饲养,与鹈鹕建立了深厚的感情。

其实这个故事不复杂,但是平凡的故事,却蕴涵磅礴的力量。

试映会前,去了海滩。面对大海,躺下在沙滩上,突然世界好安静,只有远处人们交谈的窃窃声,浪花的音量减小许多。突然哭了起来,想起了过世的长辈,顿悟,有些人走远了,就再也不会回来了。

两小时后坐在电影院里,看试映,当男孩不得不放飞鹈鹕回到栖息地的时候,突然就泪奔了。

离开与重逢,是生命的主题。无论离开的是重要的人,宠物,朋友,还是曾经的自己,也许永远不会再见了。哪怕知道对方还在这个世上的某个角落活着,但是这条线已经被命运的齿轮,掐断了。故事的开头,坐在豪华轿车上的老爷爷,丢失了曾经相信美好的自己,他看上去多么迷茫,空洞的眼神深不见底。

不断看见鹈鹕的幻想,只是重逢的前兆。重逢是喜悦的,带来力量的。当他重新找回过去的自己,他是多么高兴,喜悦萦绕在他身边,感染着自己的孙女和身边的人。

原住民的离开多出于无奈,小男孩母亲&妹妹的离开是因为意外,而小男孩自己的离开,是因为情绪。我们被各种情绪和时间所绑架,最终却在兜兜转转后找回了当初的自己。

人,就是会变,但是人性,万变不离其宗。

鹈鹕是分布在除南极以外绝大多数大陆的一种大型水鸟,最明显的特征是嘴下带有一个喉囊,可以自由伸缩,用来储存食物。

小男主迈克尔,在海边发现了三只刚出生,父母却被猎人捕杀的“孤儿”鹈鹕。如果放任不管,不出一天就会死掉,于是他就把幼崽带回了家,用剁好的鱼给它们做食物。迈克尔的父亲本以为三只小鹈鹕不会活太久,可在迈克尔的悉心照顾下,他们健康地长大了。

但鹈鹕是没有办法作为宠物而存在,为了让他们能在野外生存,迈克尔亲自指导他们如何捕鱼和飞行。学会野外生存之后,小鹈鹕回归了自己的族群,放飞后的某天,迈克尔的父亲出海时遇上了暴风雨,因为鹈鹕的帮助得以获救。

用影片中的话说:鹈鹕是风暴之子,你保护它们,它们也会保护你。后来鹈鹕被猎人捕杀,政府为此设立法案,保护鹈鹕们。

在野生动物保护工作的各个领域里,最直观、最感人,也最容易引发共鸣的,无疑是“个体救助”。看到一只伤愈的鹈鹕重返蓝天,就足以让每一个在场者为之动容,热泪盈眶。