咫尺天涯 In weiter Ferne, so nah!(1993)

又名: 如此之近,如此之远 / 这么近,那么远 / Faraway / So Close!

导演: 维姆·文德斯

编剧: 维姆·文德斯 里卡德·赖廷格 Ulrich Zieger

主演: 奥托·山德尔 彼得·法尔克 霍斯特·布赫霍尔茨 米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫 娜塔莎·金斯基 海因茨·吕曼 布鲁诺·冈茨 索尔维格·多马尔坦 吕迪格·福格勒 卢·里德 威廉·达福 昆特·迈斯纳 罗纳德·尼施克 汉斯·齐施勒 洛约什·科瓦奇 亨利·阿勒康 耶拉·罗特兰德尔 安杰伊·皮耶钦斯基 乌多·萨梅尔 Louis Cochet Klaus-Jürgen Steinmann Matthias Zelic Nadja Engel

制片国家/地区: 德国

上映日期: 1993-09-09(德国)

片长: 146分钟 IMDb: tt0107209 豆瓣评分:8 下载地址:迅雷下载

简介:

- 这部作品是文德斯那部备受赞誉的《柏林苍穹下》的姐妹篇,故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人,虽然他可以知道人类的想法,可以知道他们的生活哪里出了问题,但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助:卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板,和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦,迷失在生活中,但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下,他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库,因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时,他们被一伙黑帮分子劫持,卡西奥为了救小女孩而被枪杀。 大家获救了,而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。

演员:

影评:

文德斯的“天使系列”,《柏林苍穹下》(Der Himmel über Berlin,1987)和续集《咫尺天涯》(In weiter Ferne, so nah,1993),前者在1987年戛纳电影节获得最佳导演奖,后者在时隔数年之后在1993年戛纳电影节上再获评委会大奖。

这两部作品连同《德州巴黎》(Paris Texas,1984),标志着文德斯创作力的巅峰,同时也以两种决然不同的影调和姿态,向我们诠释着“爱”这个几乎是人类历史上最古老、最神秘、最宏大、最抽象的命题。

在《柏林苍穹下》《咫尺天涯》两部作品中,文德斯非常巧妙地以“天使”这一形象将爱的主题具象化。《柏林苍穹下》里,两个天使丹米尔(布鲁诺·冈茨饰)和卡希尔(奥托·山德尔饰)每日倾听人们的心声,前者对一名人间的女子动了凡心,于是想要成为人类。

《柏林苍穹下》剧照

《柏林苍穹下》剧照如果说影片的德语名“柏林苍穹下”只是从相对宽泛的意义上说明了故事的发生地以及作为一种意象和隐喻的“苍穹”,并以此带来一种俯视众生的宗教感和距离感,那么影片的英文名“欲望之翼”(Wings of Desire)从另一个层面很好地解释了剧情,即天使的欲望。《咫尺天涯》则主要针对另外一位天使卡希尔展开叙述,讲述他来到人间发生的种种故事。

据文德斯自己所言,两部作品虽然间隔六年,但卡希尔的部分情节在《柏林苍穹下》拍摄期间就已经确定,主角山德尔也为之贡献良多,只是由于时间和资金的问题,文德斯只能选择在续集中加以呈现。

《咫尺天涯》剧照

《咫尺天涯》剧照虽然两部电影在情节和人物上有十分紧密的联系,手法上也有一定程度的延续性,但文德斯并不是简单地将一部电影的创意砍成两半,分成上下两集来制作,尤其考虑到两部作品制作年代表面接近,实则却被巨大的政治变革——柏林墙的倒塌——推向时代的两侧,处理着不同的社会和时代议题。

以《咫尺天涯》而言,片中离散家人的团聚,甚至直接露脸的戈尔巴乔夫本人,无不影射着两德的统一,我们也能看到柏林墙倒塌、东西德合并之后带来的社会混乱,色情与暴力随处可见,人间充满欺诈与不负责任,并不如天使想象得那般美好。

《柏林苍穹下》剧照

《柏林苍穹下》剧照而从《柏林苍穹下》看,柏林墙岿然不动,东西两德分裂带来的痛苦和压抑依旧暗藏在每个人心底;天使虽然倾听着每个人的心声,但却对人世间的苦痛漠不关心,二者相互叠加,也为电影奠定了忧郁、疏离、冷淡的基调。

事实上,疏离感是文德斯中前期创作当中非常重要的主题。无论是在德国还是在美国进行创作期间,文德斯都非常关注人与人之间异化,从早期《爱丽丝城市漫游记》(Alice in den Städten, 1974)当中的母子,到《错误的举动》(Falsche Bewegung, 1975)里的无来由聚拢又分别的陌生人,到《德州巴黎》里的夫妻关系,我们都能看到某种因交流受阻导致的忧郁和焦虑,一种莫名的氛围始终萦绕在文德斯的电影当中。

《德州巴黎》WCL独家正版蓝光特别纪念版海报,设计by黄妍

《德州巴黎》WCL独家正版蓝光特别纪念版海报,设计by黄妍这一点无疑也在《柏林苍穹下》里很好地反映出来,片中几乎不存在人与人之间的交流,每个角色都在自说自话,真正倾听的只有默不作声的天使。

拍摄过程也是如此,文德斯将独白或者对白交给演员,他们只是在表演思考的状态,整部影片直到后期剪辑都形如一部默片。为了强化这种疏离氛围,文德斯还有意在大部分时间选用黑白色调。

《柏林苍穹下》剧照

《柏林苍穹下》剧照如果说疏离和焦虑是文德斯创作的一个阶段,那么在下一个阶段中,这种莫名的现代性焦虑已经开始逐渐有了它的另一个名字,即科技和宗教意义上的“末世”。

末日在德国新电影四杰之一的法斯宾德的作品里也有涉及,尤其是在巨作《柏林亚历山大广场》(Berlin Alexanderplatz, 1980)中,法斯宾德用了整整一集来渲染启示录情状。

《直到世界尽头》剧照

《直到世界尽头》剧照与之不同,文德斯意图通过科幻对这个问题加以类型化:其1991年的作品《直到世界尽头》(Bis ans Ende der Welt,1991)便是一个即将在1999年发生的近未来故事,一颗印度的核子卫星即将坠地,地球上一片恐慌,视之为世界末日的到临。

在现实世界,美国的“星球大战”计划部署在即,冷战已经进入最后尾声,全球对末日的恐慌日益加深。文德斯走遍世界各地,从尼斯、巴黎、柏林、里斯本、莫斯科,到北京、东京,再到旧金山、悉尼,最后到达澳洲中部,给整个世界做了一份最后的“影像遗书”,也对记忆和影像(尽管模糊)保有最深沉痛切的希望。

《直到世界尽头》剧照

《直到世界尽头》剧照然而谁也没有想到,影片上映仅三个月之后,超级大国苏联便宣告解体,全世界面临的核威胁瞬间清除,《咫尺天涯》所面临的不再是人类身体被消灭、种群被灭绝的物理性危机,而是二战之后又一轮深刻的、全新的巨大道德和精神危机。

社会道德沦丧,贫富差距扩大,堕入凡尘的天使卡希尔不仅仅要开始学习生活,更要接受无法生存下去的悲惨现实,他不得不沉溺在酒精里,直到有人为他提供了一份服务性质的工作,被纳入到资本主义的体系当中。

《柏林苍穹下》剧照

《柏林苍穹下》剧照某种程度上说,此时的卡希尔已经不再是《柏林苍穹下》里那个纯真无邪的符号性存在,也无法再走丹米尔的老路,成为一个快乐的披萨制作者;他只能遍尝痛苦滋味,成为一个希望融入德意志社会的底层人,成为东德的代言人。

当然,无论如何时移势易,天使的爱之欲望并没有发生本质改变,甚至还在不断深化——丹米尔堕入凡尘时或许只是为了一个深爱的女性(Eros),卡希尔则是为了一个素不相识的小女孩,并最终发展成一种更加广阔、深沉的对于人类的爱(Agape)。

《柏林苍穹下》剧照

《柏林苍穹下》剧照这很难不让人想到塔可夫斯基的宗教牺牲情结,而这种爱的内在含义的转换和递进,也使得两部作品拥有了更为丰厚的、超越时代的价值。

随着冷战进入最终阶段及至最后的结束,文德斯不仅敏锐地观察到了德国社会的精神危机,更看到其背后的资本主义全球化浪潮,而在70年代末80年代初,文德斯也接受弗朗西斯·福特·科波拉的邀请前往美国拍摄影片,这不仅促使他对于资本主义对德国的影响产生了更加深刻的认识,也让他对好莱坞电影制作模式产生了切身的理解。

《寻找小津》剧照

《寻找小津》剧照这些问题在他的电影里有着不同程度的体现:《公路之王》(Im Lauf der Zeit, 1976)里是随处可见的可口可乐广告牌,《寻找小津》(Tokyo-Ga, 1985)里是精美的食物复制品和霓虹灯,《德州巴黎》里是大峡谷和永远无法团聚的美式家庭,《事物的状态》(Der Stand der Dinge, 1982)里则是文德斯试图以摄影机枪毙(shoot)好莱坞电影制作方式。

《事物的状态》剧照

《事物的状态》剧照在《咫尺天涯》里,我们进一步看到资本主义是如何通过走私的方式来到德国本土,以性与暴力沾染柏林墙倒塌前后的一代德国人。

天使卡希尔在片中有一个意味深长的举动:他用纳粹分子拍摄的胶片作为引信,引爆了潜藏在机场正下方仓库里的色情盗版碟和部分军火,这显然意味着文德斯希望将现代历史上引发“德意志悲剧”的一切付之一炬,让这个民族浴火重生。

《咫尺天涯》剧照

《咫尺天涯》剧照影片不止在这个层面上完成欧洲电影与美国文化的冲撞,也在类型的意义上加以实现:黑帮是好莱坞电影尤其是新好莱坞电影当中的经典要素,文德斯在《咫尺天涯》里显然故意地去类型化(甚至明确而言,反《教父》):没有火并,没有枪战,没有阴谋,没有反攻,观众对类型的一切期待全部落空,有的只是一个上下翻飞的“空中飞人”。

《咫尺天涯》剧照

《咫尺天涯》剧照影片结尾,卡希尔用一种极其浪漫、优雅的方式完成了一场困难的解救,虽然这场解救的代价是付出自己的生命。这很难不让人想起德国导演E.A.杜邦(Ewald André Dupont)1925年的名作《杂耍班》(Varieté),同样的飞人,不同的意味,文德斯以自己的方式,以对德国电影传统的回归,完成了对全球电影美国化趋势的反叛。

正是在这个角度上,《柏林苍穹下》和《咫尺天涯》共同见证了某种创作上的“回归”:从美国到德国的回归,同时也是创作班底的回归。

《柏林苍穹下》剧照

《柏林苍穹下》剧照事实上,文德斯在两部影片中的班底都是多年以来合作的对象,《柏林苍穹下》尤其见证了伟大电影作者维姆·文德斯和伟大文学作者彼得·汉德克(Peter Handke)之间无懈可击的配合,其水准堪比贝拉·塔尔与克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛在《撒旦探戈》(Sátántangó, 1994)《都灵之马》(A torinói ló, 2011)等作品中的惊人协作,而这些亲密无间的合作也一再向我们展示,影像与文学之间若离若离、相互补充的特点,理解他们之间的合作,可以让我们更好地理解艺术本体论,更好地理解文学和影像之间的深刻关系。

其实早在这部影片之前,二人已是多年的合作伙伴和好友,相互之间有着十分深刻的默契,其共同作品包括由汉德克编剧、文德斯执导的影片《三张美国唱片》(Drei Amerikanische LP's, 1969)《守门员面对罚点球时的焦虑》(Die Angst des Tormanns beim Elfmeter, 1972)和《错误的举动》,此外还有汉德克导演、文德斯制片的影片《左撇子女人》(Die linkshändige Frau, 1978)等。

《守门员面对罚点球时的焦虑》剧照

《守门员面对罚点球时的焦虑》剧照这些作品大都在国内以至国际获得了不错的评价,帮助二人在电影和文学界建立起极高声誉。《柏林苍穹下》创意之初,文德斯便找到汉德克寻求帮助,但后者在听完前者的讲述之后深觉自己力有不逮,于是予以回绝。

但没过多久,汉德克还是竭尽全力给文德斯送去了大量的独白和对白,这些素材最终都出现在成片当中。应该说,彼得·汉德克的文本创作很大程度上为影片赋予了诗意的氛围,也给文德斯的影像创作提供了先决条件和巨大启发。

另一方面,彼得·汉德克也从影片创意之初就给文德斯带去了去中心化叙事的倾向:每个人都有自己的小故事,每个人的出场都是自足的,每段话都是一个人存在的表征,当把他们的独白和行动连缀起来,便形成了一种独特的后现代式的、唱诗班式的效果。

《彼得·汉德克:我在森林,也许迟到...》剧照

《彼得·汉德克:我在森林,也许迟到...》剧照正如彼得·汉德克自己所说,“梦境、画面和独白正是我的天性”,而文德斯自己也承认,如果没有汉德克,他根本无法想象这部影片的成形。

当然,作为导演的文德斯极其天才地运用画外音和音乐等多种声音构成的声音系统和黑白二色构成的色彩系统将这种叙事“众声孤独”的效果发挥到了极致,这一点也绝对不容忽视。

除了编剧彼得·汉德克之外,片中饰演天使丹米尔的布鲁诺·甘茨与文德斯在剧场合作也有20年的历史。甘茨是德国邵宾纳剧院著名的戏剧演员,也是伊夫兰指环 (Iffland-Ring)的持有者,这枚指环只有“德语戏剧界最重要且最有价值的演员”可以佩戴。

甘茨不仅带来了自己精湛的演技,也为文德斯介绍了另一位天使的扮演者、同是剧场出身的奥托·山德尔,为《咫尺天涯》的拍摄奠定了重要的基础。

《柏林苍穹下》剧照

《柏林苍穹下》剧照《柏林苍穹下》的摄影指导、法国元老级摄影师亨利·阿勒康(Henri Alekan)也与文德斯有过合作,其最重要的作品包括《美女与野兽》《罗马假日》等等,而他拍摄这部影片时已经78岁高龄。阿勒康主张在拍摄过程中使用创造性方法,而非在后期添加特效,比如用复杂的镜面系统让天使翅膀出现和消失,引入了天才的布光制造无影效果。

于他而言,后期胶片特效是一种理性的科学,而片场特效则是一种感性的艺术,其区别就像“一场录制的音乐会和身临其境的剧场音乐会”。正因如此,观看《柏林苍穹下》本身就是一场古典的、魔术般的体验,同时也是对失传已久技艺的盛大招魂仪式。

《柏林苍穹下》剧照

《柏林苍穹下》剧照《咫尺天涯》虽未延续同一个摄影指导,但其摄影师于尔根·俞格斯(Jürgen Jürges)也不遑多让:他为德国新电影拍摄了大量作品,尤其是法斯宾德,包括他最好的作品《恐惧吞噬灵魂》(Angst essen Seele auf, 1974),而他最近的作品是极富争议的《列夫·朗道》(DAU)系列。

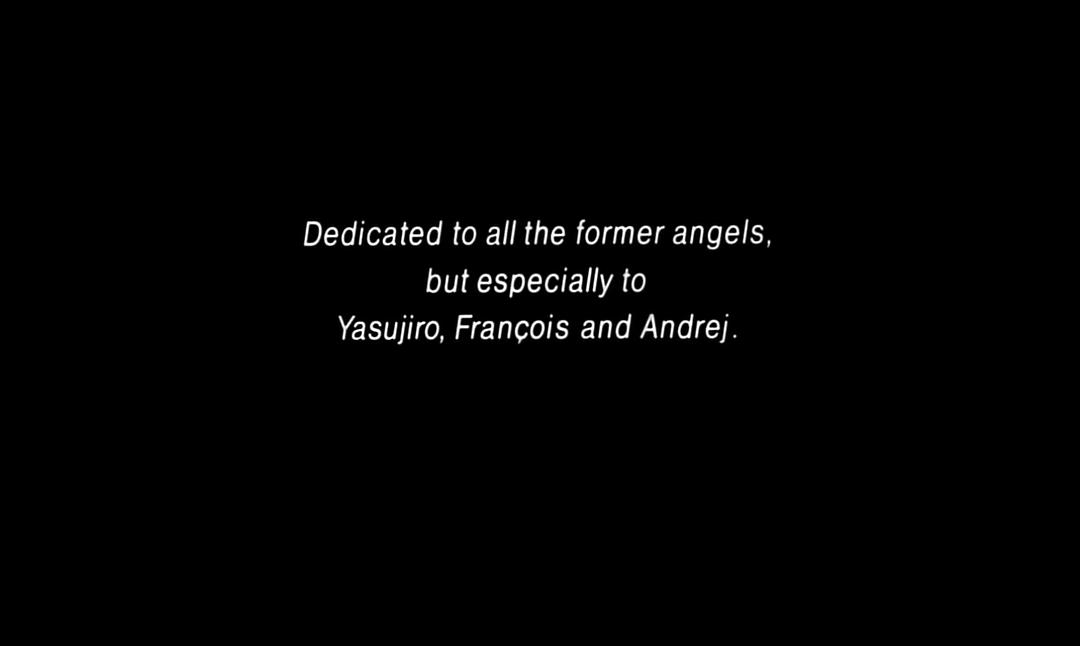

《柏林苍穹下》片尾,文德斯将这部影片献给所有“落入人间的天使,尤其是小津安二郎、弗朗索瓦·特吕弗和安德烈·塔可夫斯基”。

《柏林苍穹下》剧照

《柏林苍穹下》剧照维姆·文德斯以两部影片告诉我们,天使般的旁观是索然无味的,创作者必须亲身聆听人间的疾苦,亲身感受世人的苦难,必以人的欲望之眼观察五彩世界,也要以善良的天使之心去行仁义之事。

《咫尺天涯》剧照

《咫尺天涯》剧照最重要的是,文德斯本人正是此道的践行者——从柏林墙这边到那边,从德国出发返回德国,他以自己的亲身经验,完美诠释了天使的凡尘一跃。

作者:圆首的秘书

©《咫尺天涯》(In weiter Ferne, so nah,1993) 中国大陆地区独家版权方

以非常业余的影迷角度,《咫尺天涯》的拍摄剪辑技法似乎没有特别值得称赞之处,但我很喜欢,非常喜欢它表达的内容,喜欢每一句台词,喜欢每一个眼神。

非常简单的感受是:它是我目前最喜欢的电影。谢谢亲爱的维姆·文德斯,也谢谢抓我去看电影的Winter和虞㴴。

———————

01 「我们唱了一路的歌,却发现无词无曲」

Where are we from?

如果给你选择的机会,你选择成人还是成神?

玩狼人杀的时候,我经常犹豫要不要当上帝。上帝永远拥有冷静的光明,知晓全局的所有信息,用声音调度白天和黑夜,但也因此完全失去决策的能力。生死成败,上帝自始至终只能疏离地旁观,预言家已死,台词语调甚至说话的方向都不能有丝毫变动。一旦介入,全局崩塌。

拥有最强大的力量也最无能为力,最同理世人也最疏离。

Faraway, so close! 咫尺天涯

所以你会选择当上帝吗,还是更喜欢从上帝的手中抽一张卡,当一个命运随机的处处掣肘的人。

影片里Cassiel堕入凡间,一无所有地体验彩色的,颠沛流离的命运。失去自由穿过万物的能力,遇事只能仓皇逃离。但是他终于可以救赎人类的命运,用他血肉之躯。

然后呢?

Humans no longer see like us. Now their eyes can only take, they take in, they take notice of. Their eyes can no longer give.

也许每一个人也都带着希望和心愿而来,但人间庸碌。人类只相信亲眼所见的,触手可及的世界。有形的生活被时间和空间严格框限,行色匆匆的人群只知道接受,需要,索取,谁还能从一地鸡毛的烂生活里破土而出,记得自己是谁,记得爱是什么。

Cassiel陷入无意义感的漩涡,我们何尝不是?追寻价值和意义,幻想自由的幸福,沉迷牺牲的游戏,证明行动和努力。我们唱了一路的歌,却发现无词无曲,我们走了很远很远,已经忘记为何出发。

我十八岁的时候背诗,无意间背到聂钳弩八十岁的时候写的《八十》,“平生自省无他短,短在庸凡老始知。”

每次读到都不敢让这几个字在舌尖停留,太痛了,无价值感是人类集体无意识里最深重的苦难之一。但,《咫尺天涯》也许试图告诉我们爬出窖井口的方式。

:选择,信任,神性,爱。

02 「我们是平凡的神,当太阳升起」

Who am I?

当然,我们拥有世界上所有的颜色。所以你明白,我们此刻别无选择。我们是人类的八十亿分之一。

但平凡的人,可以是平凡的神。

神性哪有那么复杂?当我们爱,当我们祝福,神性与生俱来与死俱终地属于我们的一部分。然而我深知爱的力量经常被冷落甚至遗忘,因而我不知厌倦地表达,用贫瘠但热切的语言,用手心微温的热度。

前几天和朋友们聊天赋,我想了想说,一定要说的话,我的天赋是爱,感受爱,成为爱,给予爱。

听起来总觉得很寻常吧。正是因为人人拥有这项天赋,因此它不特别。这是好事。

所以我亲爱的,你相信自己永远被守护着吗?

其实我经常忘记,但我此刻因为《咫尺天涯》而记起。

因为我记得,所以此时此刻我守护你,每一个你。Light enters the heart through our eyes… and then shines back out through our eyes from the heart.

我记得,我希望一直记得。我是黑白世界最无力但拥有爱的光亮,我愿意成为千万种颜色里浸满血迹的勇敢的领带。我亲吻世界上每一个人的鬓角,我聆听匆匆过客的所有声音,我拥抱你每一寸破碎的记忆。

我们是平凡的神,当每天太阳升起。

——亲爱的,我也不是有神论者,只是相信世界运转万物生长自有规则。无论你是否相信“神”的存在,没关系,只请信任自己被深深地爱着,光明随时可以经由你的双手,温暖他者的眼睛。

03 「爱没有重量,只有风一样的温柔」

Where are we going?

写到现在突然明白为什么喜欢这部电影。对我来说,它试图阐释的正是对三大哲学问题的解读。于是最后的问题是,我们要去哪儿?爱究竟是什么?

影片里有一段似乎和主线关系不大的插曲,使我四个月的观影体验里,很难得的因感动,而不是悲伤而落泪。

“你要杀了我吗?”老人问,“When you die…you should know how you lived. ”他说在离开这个世界之前,他想知道自己遗忘的,关于自己的一切。

于是堕凡的天使拥抱他苍老的容颜,世界在这个瞬间重归属于天使的色彩,纯粹的黑与白。

Cassiel说,你小时候好喜欢爷爷花园里的核桃树,你喜欢在上课的时候凝视透亮的斜纹玻璃,看树,看小鸟和白云。有一次,你决定要长大成人,你想成为建筑师,建造一座被阳光普照的学校…

老人凝神听,不时特别认真的点点头说oh yes, yes. Cassiel睡着之后,陷入回忆的老人叹息自己缺乏勇气,“谁能告诉我这样活着对吗?我不是一个自信的人…” 于是Raphaela继续拥抱着老人垂垂老矣的面颊,她说当然,你已经足够勇敢。

逼仄的房间里语气平缓的特别寻常的一段台词,特别简单的一段剧情,但多动人,多么多么动人。

光是没有重量的。光的使者热爱纯粹的黑白世界,他们的心凝视一切发生。不拨动任何一根琴弦,只聆听每一道风声。但他们如此相爱,也一直一起一致地爱着世间,用最温柔的眼神。

我爱你,每一个你。无处不在也处处不在。

我知道你也是。

“You imagine us in the far distance…

Yet we are near.

We are the messengers who bring closeness to those in distance. We are not the message…we are the messengers. The message is love. We are nothing. You are everything to us. Let us dwell in your eyes! See your world…through us.

He has arrived.

We are on our way. “

- 写于数月前。

昨夜和同屋并排躺着连看了两场英超,随后又喝了大半瓶二锅头,觉得GIN酒的口感与二锅头挺相似。

不过毕竟一个上百元,一个四块五。二锅头的劲让我昏昏沉沉睡到今天中午十二点。起床后楞了一会儿神,然后发觉窗外面太阳出奇的温暖柔和,让人联想到小熊在草地上抓蝴蝶!心情也顿时好了起来。

洗漱完毕,肚子空空如也,但没什么胃口,拿上烟,套上T恤,穿着碎花睡裤就出门了——去外教家浇花。

之前曾答应过我的德语外教在她暑期回国度假期间帮她照看她的盆栽,十一期间她又回国参加朋友的婚礼以及一个受洗仪式,于是非常“不见外”的再次把她住处的钥匙交给了我。

“沾花惹草”之后,我也“不见外”地坐在地上翻看外教书房墙角的CD和书籍。见没什么感兴趣的就顺手抽了几张DVD坐到沙发上看简介。其实对德语电影没什么好感,因为当代主流的德语电影不论是叙事还是技巧基本上全都被“美国化”了。而Wim Wenders却是一个异类,即使是《德州巴黎》这个美国故事仍然能够保有鲜明的个人风格。当然,并不是说他的电影就是去美国化的,他是将德国二战后整个国家遭受的思潮冲击——尤其是美国文化,还原到电影中去了,与现在德国电影的好莱坞质感还是有本质区别的。所以,虽然不是特情愿(由于上次看《公路之王》时被闷到不行的经历),但还是把这部电影的DVD放进了播放器。

时长两个多小时的这部电影,大量旁白,相对松散的故事结构。加上我在隶属某宾馆的外教家看电影时,物业水管工人进进出出,来来回回,修理洗碗槽下的水管,清洁卫生的阿姨进来拿落下的东西,数次打断我,始终我跟不上这部电影的TEMPO。然而,给我留下深刻印象的是数段旁白以及镜头的移动,当然还有我曾经非常喜欢的LOU REED。

1.瞄了几眼别人对这部电影的评价,其中有人提到片中的那魔鬼不像很邪恶的样子。基督教里的说法是,魔鬼最初即是首席天使堕落而成。我很有认同感,现实生活中,很多看似面目丑陋的人,只要多给他们一些时间,多一些耐心,或者他们本身的压力能够得到很好舒缓的时候,都会呈现很美好的一面来。前段时间,在电脑里翻看很多自己以前写的东西,其中有很多以某种眼光看,写得很好(这点用不着谦虚),但我自己明白,当初这种写作的动力是来自黑暗的。所以,我非常理解教内会有关于某些领域里的某些艺术形式应该持比现在更为审慎的态度。拿电影举例,有个朋友曾今像我推荐《铁男》,《Q先生》那种所谓的实验电影, “实验”这个噱头足以吸引一部分但数量不容小觑的电影爱好者,并且当中很多人会对其做过度解读,思维和行为方式上多少会受影片中不好的氛围和情绪影响,即使他们观影时是觉得恶心排斥。没有认识到这点的人更是如此。

2.“每个人心里都有亮光,由眼睛发出。”我要反思,我的眼睛没有亮光已经很久了。一个藏传佛教的师傅对曾我也说过这句话。大概是看到这段旁白的时候我的眼睛湿润了。抱歉,我的记忆不好,也许是心门被关闭太久的缘故,没办法让外界的东西进来,自然也就没有很良好的输出。

3.所以,我个人的哲学是:我,不需要一套一套的理论去说服,不需要有才华横溢去吸引,不需要彰显自信爆棚去强求,不需要看似外表光鲜去夺目,不需要刻意用嘈杂去遮盖填补一时的空白。最终,最终让生活回归到最核心最本质的最美好的部分——就像小熊抓蝴蝶。

PS.能再次看到苍穹下的主角和那马戏女演员在一起生活,还有个可爱的小女儿真是太好了。 - 一、在這裡就先從Bruno Ganz說起吧!

Bruno Ganz的臉孔對台灣觀眾來說不算陌生,因為他就是「帝國毀滅」裡的希特勒,只要是有上網的人,就算沒看過這部電影,也看過別人惡搞片中的某些橋段。對於老道一點的影迷而言,要接受Bruno Ganz這樣的形象有點困難。因為,他同時也是「慾望之翼」裡那位深情的天使。

前後才差不到二十年,一個人的性情怎麼會出現這麼大的轉變呢?

談到「慾望之翼」,國內的影迷可能還有點陌生,但如果是「X情人」,國內的六七年級生肯定會有印象。片中尼可拉斯.美人尖.凱吉飾演的天使愛上了當時的萬年玉女梅格.拉皮.萊恩,從而羨慕起凡人的生活與生老病死,最後也選擇拋棄天使的永生,成為一個凡人。基本上,「X情人」就是好萊屋導演竊取德國導演溫德斯的創意,翻拍「慾望之翼」的作品。當然,這部「慾望之翼」指的不是1997年的「慾望之翼」,而是1987年溫德斯的「慾望之翼」。老實說,87年「慾望之翼」並不是個理想的片名,對岸有個比較貼近原意的譯名,「柏林蒼穹下」,但仍舊與原意略有出入,比較理想的翻譯是「柏林上的天空」,但這樣的片名又稍微太長太拗口,所以我還是翻作「柏林上空(秀)」吧!!

「柏林上空(秀)」裡,Bruno Ganz飾演一個叫Damiel的天使,在柏林旁觀著凡人的生活,無意間愛上一個馬戲團女孩,於是決定成為凡人的愛情故事。故事本身的軸線很有意思,因此,儘管場景移植到美國仍舊不失精彩。縱使如此,在柏林特有的歷史文化因緣下,原作電影更是反映著德國當代的現實意識,豐富了「柏林上空(秀)」的內涵。

二、東方的勝利?西方的勝利?

在柏林市中心矗立著兩座遙遙相對的勝利女神像,一座是勝利紀念柱上的女神,另一座則是布蘭登堡門上的女神。有趣的是,兩個女神雖是一個向西一個朝東,中間隔著一條兩公里半的六一七大道,卻不是兩地相望,而是情侶吵架一半的屁股相對。事實上,這兩個女神的面向,精準地說明了十八世紀以來德國自我認同的轉變。

布蘭登堡門建於十八世紀,門上的女神朝東,過去隸屬於東柏林,門後方不到五十公尺就是過去的柏林圍牆。朝東的女神表明了當時普魯士王國(現代德國前身)的自我定位:一個向東方發展的中歐國家。事實上,十八世紀的普魯士王國一方面是軍事大國,卻同時也是一個農業邦,整體的社會風情與中歐的捷克東歐的波蘭國家等國較為相近,這也是當年東德能順利納入東歐鐵幕系統的主因。二十世紀前德國的領土甚至很大部分地涵括了今日波蘭北部,甚至到達波羅的海沿岸。多年以來,普魯是人一直致力於向東發展,他們基本上無意挑戰西歐的霸權。畢竟,當時他們在文化上,依舊是崇拜西歐的。十八世紀的普魯士人相當清楚,他們的世界與未來,都在東方。

在今日的德國姓氏裡,保留了許多以斯基(-ski)、耐基(-nki)、勒夫(-lev)之類的姓。很明顯的,這些姓氏的字根不是德文,反倒比較接近一些東歐的姓氏。這些人的祖先,通常都是二十世紀前的德裔東歐移民,在兩次世界大戰後,因為德國大量割讓了原有的東歐領土,於是陸續遷回原鄉,卻仍舊保留了原本在東歐的姓氏。今天,這個族群有個特有稱號,「被驅逐者die Vertriebenen」。這說明了十九世紀前德國向東發展的盛況,也是百年以來東德各邦國的基本國策。

1866年落成的勝利紀念柱,某些德國人戲稱為「十九世紀德國的中指」,而他們比中指的對象,就是位在西方的法國。從1870德國建國以來,德國便不斷的對當時的西方霸權挑戰,並且仰賴著強勢的國力介入各種國際事務,這也為日後的兩次大戰播下了遠因。這個階段的德國人認識到,他們的未來在西方。最佳的例證,就是十九世紀中葉以來的德國海外移民,特別是美國。

在今天,德裔族群代表的是美國白人菁英的中流砥柱,也是美國民主黨最主要的票源。狄斯耐卡通「汽車總動員」裡頭閃電麥昆的專屬聯結車麥大叔(Mac),很有可能就是德裔。在第一集裡,麥大叔受不了麥昆的苦苦哀求,只能勉強的熬夜開往加州,半夜因為熬不過瞌睡蟲的誘惑打起盹來,被路邊的飆車族戲弄,卻因為其中一輛飆車族打噴嚏而頓時清醒。而他當時冒出口的第一句話,是「Gesundheit!(保重!)」不要懷疑,Gesundheit這個字是百分之一千的德文,更是美國中西部德裔族群的特有字彙之一。

在電影「柏林上空(秀)」裡,Damiel坐在勝利紀念柱女神的肩膀上,愜意地欣賞著西方世界的眾生相,中間卻又禁不住回頭,略帶點無奈的眼神張望著位在東方的布蘭登堡門;同樣的,當Damiel決心要轉化為凡人時,發生的地點竟然是在柏林圍牆的關檢前;緊接著,當Damiel以凡人的身分從睡夢中甦醒時,他所處的位置是柏林圍牆的西面,然後他帶著興奮的心情探索著這個既熟悉又未知的新世界;當然還有更重要的事,就是搞到一套好衣服,趕緊去酒吧泡他心儀已久的法國馬子去。

很明顯的,「柏林上空(秀)」裡Damiel代表的,是身處社會主義理想國度卻又嚮往著西方資本社會的人。天使與天堂,本來就代表著一個永恆的理想國度;希特勒口中的「千年帝國」,代表的也是國家社會主義下的理想世界。社會主義的國度,一直都是理想主義者追求的完美社會型態;而希特勒的國社主義,本身就是德國的恐共思維與高度社會主義理想揉合下的產物。

三、有關「咫尺天涯」的那些事

在柏林圍牆倒塌,東歐共產鐵幕政權正式垮台後幾年,溫德斯又拍了一部「柏林上空(秀)」的續集,那就是「咫尺天涯(Faraway, so close!)」。

「咫尺天涯」的主角,是「柏林上空(秀)」裡Damiel的天使好基友卡塞爾。和Damiel不同,卡塞爾非常享受自己身為天使的一切,人間的事物,對他而言只是有趣,卻也沒有到要非體驗不可的程度。縱使Damiel化為凡人,交隔的兩個世界無法再溝通,卡塞爾仍舊像過去那般四處張望窺竊,觀察著人世的生活。有時候無聊,就跑去開披薩店的老友那坐坐,看似物事全非,卻也仿若未曾改變。這樣的生活,卻因為一個偶發事件徹底的發生了轉變。在卡塞爾四處光明正大的偷窺時,一個小女孩不慎由高樓墜下,卡塞爾一時緊張,興起了想當凡人的念頭,於是一同躍下高樓,只是為了要拯救那個素昧平生的小女孩。

一切都發生的這麼突然,當他回過神的那一刻,小女孩已經安穩地掉入他懷中,黑白的世界頓時化為彩色,地點在柏林電視塔旁。柏林電視塔,可以說是東德最具象徵意義的建築之一,它是冷戰時期東德向西德宣示強大決心的工具。

化為凡人的卡塞爾,在好友的引介下體驗過人世各種愉悅後,卻沒能激起他對人間的任何熱情。他懷念著過去生為天使的生活,雖然乏味,但至少簡單。於是,整部電影的後半段,就是著墨在卡塞爾四處想方設法地試圖回到天使世界。在這裡,導演溫德斯設了一個高度趣味的局,不僅是一個劇中人無法擺脫的局,也是他自己無法解開的局。為了要自圓其說,整部電影只能走向爛尾,頗為可惜。正因如此,「咫尺天涯」普遍評價不高。

事實上,卡塞爾代表的,是在資本時代嚮往社會主義理想的人們。

這份社會主義的理想,在兩德統一後不斷以愈發強烈的姿態挑戰著資本化的社會,整體的社會不間休的思索著資本化的價值。於是,開始有東德仔(Ossi)試圖用不同的角度看待過去的東德,連一堆西德仔(Wessi)也漸漸跟風,型塑了近年德國社會運動的基本格局。我想,柏林上空壟罩的,不只是那片天空,而是資本與社會主義間永不間歇的對抗,也是一種對理想社會型態永恆的追求,不斷的用各種形式在歷史舞台上演。