吾栖之肤 La piel que habito(2011)

简介:

- 在位于郊外的华丽别墅内,人过中年的整形医生罗伯特·雷德加(安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas 饰)和忠心老仆人玛丽莉娅(Marisa Paredes 饰)居住于此。在过去的十二年里,他先后失去了妻子盖儿和女儿诺玛(Ana Mena 饰),一桩桩人间惨剧彻底颠覆了罗伯特看似完美的生活,同时也将他的事业与研究推向了完全未知的领域。在别墅的某个神秘房间内,居住着一个美丽且与世隔绝的女子,她叫薇拉(埃琳娜·安纳亚 Elena Anaya 饰),既是罗伯特的病人,又是他的实验对象,二人有着纷繁错乱的渊源。她经罗伯特之手精心塑造出来的容颜,将彼此紧紧缠绕在了一起……

演员:

影评:

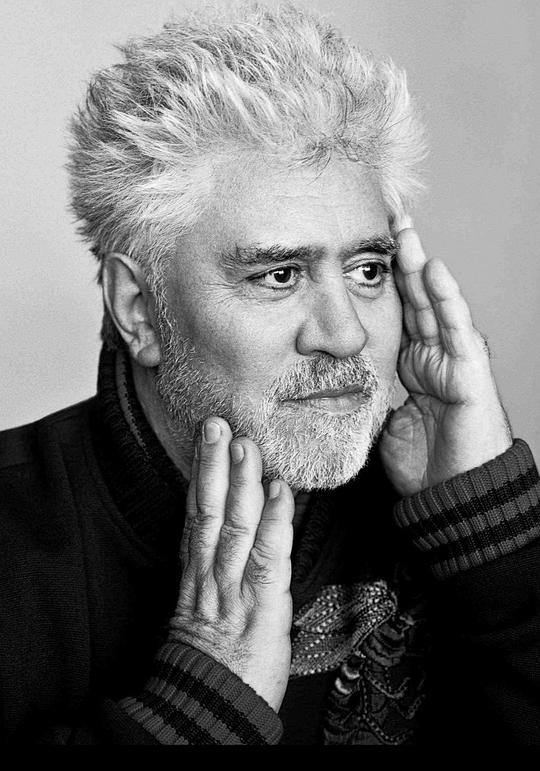

【内伤——佩德罗·阿莫多瓦(Pedro Almodóvar)谈《吾栖之肤 》(La piel que habito)】 原文: 电影手册(Cahiers du Cinéma) 2011年7-8月刊 N°669 采访者:伊莎贝拉·兹赫比(Isabelle Zribi) 译者:黄灿灿 (法国) 翻译文章发表在cinephilia网站:

1.你是如何从改编蒂埃里戎盖(Thierry Jonquet)的小说《狼蛛》(Mygale)开始,构思这部影片的结构的? “在我改编一部小说时,我只会读它一到两遍,不会更多,因为改编是需要自由的。至于这部电影,我并没有照搬原作小说的结构,而是设计了一种我特有的叙事方式。小说的叙事是不断在神秘的现在时和一些过去片断的插入之间交替,但我们并不太清楚那些过去的片断与哪些内容相对应。在这本书中最令我感兴趣的是:医生的复仇,我希望深化表现它,使之更真实可信。 我如同在讲述一个童话:“从前有个故事发生在在古城多雷托,在一间乡村房子里…” 电影就这样开始了:先是一个表现多雷托城的全景镜头,然后在这座城里有一座房子,房子里的窗边有一个女人,她摆出一些神秘的姿态:她在做瑜珈。接着我们看到另一个女人将准备好的早餐放到升降传输梯里。第三个出场的人物是外科医生罗伯特(Robert Ledgard, 安东尼奥·班德拉斯饰)。囚俘、做饭的女人、医生,三个人物之间的关系从开端看来似乎并没什么张力,观众会对此感到惊讶。至少我想象会。阴谋便始于这缺失的张力:这即是我对开端的主张。 在老虎男的段落,叙述发生了转折,因为医生必须对囚俘的处境做出一个抉择。这选择同时也明确了其他人物的命运。到这儿为止,还是线性叙事,但当医生与囚俘薇拉(Vera,埃琳纳·安娜亚饰)共度第一夜时,他们头靠着头睡觉,思绪仿佛彼此传递,于是我们闪回到从前,来看看人物们究竟是如何走到这里的。叙事分成了两部分,是他和她分别的回忆。观众洞晓了人们的遭际之后,叙事又重回主线。这一转折的时刻发生在影片的中间段落,给人感觉好像切割成了两块儿。” 2.在叙述中,有三个元素:复仇,一段爱情故事的可能性,一个死去的女人附着重生于另一人物的记忆。但对这三者的处理并不均等,不如说你编排了一种精巧的失衡。 “复仇的情节是我创作这个剧本的起点,这就像是一段外科医生的托词。而且在我的故事中,复仇其实没有任何意义,因为强奸并没有真的发生。但对于医生罗伯特而言,强奸行为被借以证明社会审视以及权利审判的存在。影片真正的主题并非复仇,而是权力的滥用。就如片中根本没有发生强奸,外科医生对年轻男子的犯罪行径是不公正的。这也正是一些国家和政府常做的事情,为犯下暴力罪行找出一大堆借口。对皮肤再生的研究比复仇之于医生的意义重大得多,在他看来为达到研究目的摧毁另一个人的生命是完全合理的。但是他给了囚俘一张自己挚爱的亡妻的脸。这时我有了一个契机加入闪回讲述他与妻子的爱情。但我更倾向于只呈现一种通过他的眼神和表情忆及过去的方式。最终一切关于他的前妻、家庭的故事都消失了。在他眼前的是一张崭新创造物的脸,并非他亡妻生命的延续者,是一个原本有着自己人生的,却被他亲手毁掉重塑的人。 电影中传达这个信息的场景是当医生看到老虎男强奸薇拉的时候。他想起自己的前妻曾跟这个男人发生过关系,此时他想把他俩一起杀了。但当他走进房间,他先将枪瞄准在薇拉身上,然后他迟疑了一下,最终改变主意选择只杀掉老虎男一个人。 就在这一刻,他爱上了这个新的造物,这个用眼神向他乞求:“不要杀我,让我活下来,我会奉献一切你想要的。”的女人。他欲望的新对象是薇拉。复仇的理智消失了,前妻也消失了,这段新的爱情故事占据了它们的位置。对我而言最关键的是,所有再现于影片中的过去都是用于表述,一切医生走过的路都是为了让他抵达此处,为了爱上他的造物。这份始料未及的爱恋令他变得仁慈,甚至变得像个孩子一般易于操控。影片的最后,真正的幸存者薇拉重回故土,她拥有的是不属于自己的美丽皮囊,但她重新变回了威桑特(Vicente)。我想表达的即是,科学不是入口,灵魂和存在的自我认同感的延续是无法被任何事物操控的。” 3.关于变性本身,我们可以想象大卫科南伯格式的移植过程,伴随烧毁的皮肤,疤痕,肌肉之类。不过埃琳纳·安娜亚的肌肤很光滑,很美。缝合和伤疤创面的想法只体现在外部,通过服装和面具。在影片中存在着惊人的对器官的暴力行为,但一切都呈现出临床式的清洁、冷静。 “在我考虑影片风格的时候,曾犹豫于黑白默片式和如今成片的中性、装饰性风格两者之间。我不想做一部血腥电影。希望用尽可能少的血来表现场面。我们只在相当于第二层皮的外衣上看到了创痕,这件衣服出自设计师高缇耶(Jean Paul Gaultier)之手。在一个场景里,外科医生在模特身上画线,如同在画一幅地图,一块块区域像一个国家的不同省份。我们也在她的上半身看到过伤痕。但我不想表现解剖,即使对我而言这确实是部暴力的电影。真正的强暴是威桑特所承受的,剧烈、持续的强暴,最残酷的惩罚。然而我还是想用中性的方式表现:我要求我的演员们不着装饰,我想要装饰性的布景,但不用恐怖片式的舞台照明,我选择用一种用暗于惯用颜色的调色板。” 4.你真的曾想做一部黑白默片吗? “是的,我的愿望是拍一部向我钟爱的弗里茨·朗(Fritz Lang)致敬的电影,或是茂瑙(F.W. Murnau),用强烈的明暗反差和段落式。但我很快就放弃了这个想法,我最主要的电影方面的参考是来自乔治·弗朗叙(Georges Franju)的《无脸之眼》(Les Yeux sans visage),一部不令人恐惧的,抒情风格的电影。” 5.你是用什么方式将这种参考运用在你的电影中的? “这部电影我常看。不可避免地,它会在我写剧本时影响到我。这里有一种平行理论:尤其在薇拉这个人物和阿莉达·瓦莉(Alida Valli)所扮演的人物之间。还有一个关联是在《无脸之眼》中利用动物皮为毁容的女主角重塑肌肤,和本片中罗伯特医生为了获取信息从猪身上取血样的两种行为之间。同样也有一些画面影像上的共通处,像一些瞬间场面,一些要来片场看我们拍摄的人物:科学怪人弗兰肯斯坦(Frankenstein)的传说,《被缚的普罗米修斯》,希区柯克的《迷魂记》和《蝴蝶梦》,恍似朱迪丝·安德森(Judith Anderson)扮演的人物转移到了玛丽莎·佩雷德斯(Marisa Paredes)所扮演的人物身上。这些参考如同鬼魅幽魂经常出没在拍片现场。 ” 6.在薇拉试图逃跑的场景中,她穿着一套黑色连体服和白色面具,令人联想到乔治·弗朗叙(Georges Franju)甚于路易斯·菲拉德(Louis Feuillade),而且薇拉看起来像个小男孩,如同一个男人要变成女人必须先回到孩童的状态。 “是的,我要求埃琳纳在这个场景里表现得像个男孩子,这是唯一的过渡场景。我要求她像假小子一样跑动,我用俯拍镜头,确实让人感觉她是个淘气的小孩子。” 7.在你的几乎所有电影中,艺术形式都直接作用于叙事:歌曲,画作,编舞,影像等等。但最令你感兴趣的并非这些艺术形式本身,不如说是它们展现出的视觉效果。你经常以它们为背景拍摄一些丧失理智的或富于激情的人物。如在此片中,医生的前妻在歌声中文学化地死去,或者薇拉依靠路易丝·布尔乔亚(Louise Bourgeois)的作品适应了她的变性身份。 “确实,我的电影外观性很重要,然而终究还是角色在表达。艺术最令我倾心的是它所怀揣的历史感,而不是当作文献式的外貌。比如在我的电影《对她说》中,两个男人参与表演皮娜鲍什(PinaBausch)的《穆勒咖啡屋》(Cafe Muller),这部作品帮助我表达了影片的主题。我们可以在其中看到,两个穿白色连衣裙的盲女,盲目地在一间满是桌椅的咖啡馆里走动,男人们匆忙地将她们抱起,以免她们撞到自己。我用这出舞剧是为了用阈下方式,表现两个女人深度昏迷的世界是何等的幽深。同时我展示出两个男人的情感,其中一个哭泣,另一个没有,当他们都回到医院,没哭的男人惊诧于另一个男人的哭泣,但当他听到卡耶塔诺.费洛索(Caetano Veloso)的歌声时也不禁潸然。我们想知道这是为什么,而只有当我们重新思考古老爱情故事的时候才会懂得。 在《吾栖之肤》中,路易丝·布尔乔亚的作品非常关键,它使薇拉能继续生存下去。我非常喜欢这位造型艺术家的作品,她的许多作品中都展现了双性的共存。她的雕塑中经常能看到两个性别的生殖器官。还有一些作品表现监禁中的女人,其中有一个露出双腿,上半身却是一座房子。薇拉在墙上也画过这个作品。还有薇拉用自己的衣服制作娃娃的段落,令我自己都很感触。娃娃的缝纫痕迹很重,就如她自己缝合的创疤。其实我想借这些作品:第一是呈现她自己也在创造一个人的效果,第二是为故事注入新的活力。同样地,一些歌曲,胶片拍摄场景和舞台戏剧都在我的故事中扮演着讲述的角色。” 8.关于电影中的电影呢? “我想将其更戏剧性地融入影片整体中。比如我用过两次配音,在《崩溃边缘的女人》和《破碎的拥抱》中。我本身很厌恶配音,但我用在其中是为了表达人物的处境。在《崩溃边缘的女人》中一个女人为斯特林·海登(Sterling Hayden)和琼·克劳馥(Joan Crawford)在电影 《荒漠怪客》(Johnny Guitar )中的爱情戏配音。她所爱的男人没能给斯特林·海登配音,所以她自己一个人完成了对话,这是电影中最美的一段故事,她听不到自己所期待的出自男人口的“ te quiero ”(我爱你),她只能在耳机里听到斯特林·海登说的“ I love you ”这一场景表达出了人物的孤独处境。在《破碎的拥抱》中,在丈夫观看自己妻子的电影幕后花絮片时我也用了配音。他找人给他妻子拍花絮其实是为了监视她的行踪,然而适得其反,当他看着影片中的佩内洛普·克鲁兹说:“放手吧,我将离开你,你再也见不到我了”的时候,她本人正在门口对他说着同样的话。配音使同一段落增加了第二场景,于是男人被抛弃了两次。”

- 这神兽的剧情,虽然被剧透了,但看到最后却还是震惊了。

导演在采访时提到文森特并没有真正强奸诺拉,但诺拉还是因为精神病恶化自杀了,这笔糊涂账就被算到他头上了。

父亲罗伯的感情刻画得还是非常饱满,对前妻的深情,对女儿的疼爱,对悲催文森特刚开始是仇恨,但由于给文森特整形是完全按照前妻的脸,所谓睹物思人,日久生情,而文森特本身的性格也非常好,有礼貌也坚强,罗伯给了他新的名字——薇拉,并逐渐在对亡妻的思念中爱上了他,所谓爱情使人盲目啊,罗伯本来是将薇拉当做一个实验体,但慢慢产生了退休和薇拉滚床单过幸福生活的愿望,我勒个去,没有人会在被违背志愿身体改造后,还跟你HAPPY END得起来。

很多人不喜欢结局,我觉得很好,起码薇拉还记得自己是谁,还敢承认自己是谁,在决定杀罗伯之前,薇拉吻了自己的照片,他还记得身为男性身体的自己,并且爱着这样的自己,他始终清醒的知道自己到底是怎样的存在。最让我感动的是结局,薇拉走进自己生活了二十几年的店铺,他虽然犹豫了很久,他完全可以远走他乡,以女人的身份开始新的生活,忘掉自己的悲惨遭遇,但他最终选择了面对,当他含着泪水对自己喜欢的女孩和母亲说,我是文森特,我被变性了时,他的勇敢值得尊敬。

薇拉看起来很美丽,漂亮的脸孔,完美的身材,但这只是肤浅的表象,真正的内里是文森特,他很平凡,只不过是个随处可见的二十几岁的青年,他喜欢剪裁衣服,他有个很爱他的母亲,有个喜欢很久的女孩,但当他遭遇了监禁,变性,强奸和杀人之后,他却坚持活了下来,这与他清醒的自我认同关系密不可分。

导演讲了一个重口味的故事,但画面却不血腥,反而有种诡异的唯美,配乐也充满异域风情,当一切都已成为过去时,我还是我。

这倒霉催的孩子,一夜情记得先问对方爸爸是不是整形医生啊!

另外这个导演,最喜欢的情节元素这里都找得到,母亲,兄弟,私通乱伦,变性,同性,提琴配乐,我勒个去,还重口得这么唯美,真是不说了。

百度了一下阴道形成术,这个还真的有,不过不会来大姨妈也不会怀孕,因为神经保留了,所以还是有快感的。那个倒霉孩子真的整张人皮的换成猪皮了啊,声带手术是个BUG,不可能女声得这么好听。合伙人这么久没敲诈罗伯真是诡异啊。 - 看阿莫多瓦的电影会是一件压力比较大的事情。不仅信息量大,而且元素还比较惊悚,时常出现的有同性恋、变性人、恋童癖、强暴、乱伦、凶杀……每一个听起来何止是少儿不宜,在保守人士来看这简直是反社会嘛。就连相对比较纯情的《对她说》,让植物人怀孕这样的桥段也难免有恋尸癖的嫌疑。

然而神奇的是,每每看完阿氏出品的此类重口味电影之后,最后留下的不是被满足的猎奇心或什么警示恒言,而是一种古怪的悲悯。欲望和暴力的组合从来产生不了什么好结果,但是当你知道了所有事情的来处,又不免对去处产生了恻隐之心。叹息太轻,悲哀太重,就只剩了悲悯。不见得是一种原谅,却是十足的体谅。

阿氏是出了名的妇女之友,十部片里有九部是关于女性的,剩下一部就算是围绕着男性展开的,他也会有易装成女性的时候,或者,甚至变性成了女人。本片则属于那最后一种情况。

本片出现的天生生理性别为女的人总共有五名,两位母亲,一个女儿,以及一名女装店的女同店员,还有一位露面寥寥但在整个故事结构中起到楔子作用的女性,即医生的妻子。排除对剧情影响不大的女店员,剩下的母亲、妻子和女儿恰好构成了女性一生所扮演的全部性别角色。

1、母亲

这个女性身份是阿氏在其热衷的情色暴力的表现手法中不惮以投入最大的温柔进行刻画的。不管是《关于我母亲的一切》还是《回归》,面对生活的苦难和命运的折磨,母亲所展示出的柔韧、坚忍、包容和达观都让人动容。但是在本片里,母亲除了母性本能的坚韧,还多了一层复杂性。

电影重点描述了两位母亲,一位是文森特的母亲,另一位是医生的母亲。文森特的母亲是女装店店主,管儿子的吃管儿子的工作还管儿子的情感对象。这样强势的母亲,因此才能够在儿子离奇消失之后,警察已经放弃希望了,她还坚信自己的儿子仍然活着,并且不放弃地继续寻找下去。也可以说,正是由于她的坚持,为文森特最终回家埋下了伏笔。

至于医生的母亲,作为医生家的仆人和主人私通生下了医生,从一开始,这段关系就是主仆性质强过母子情谊的。她还有另一个儿子,和不知名的仆人所生,仆人早就不知所踪,那个儿子她也不待见,从小放养在街头,7岁就运毒,到了成年更是无法无天。与前一位母亲相比,这一位母亲的母性不再是一味地保护自己的子女,而具有了与身份地位挂钩的选择性。在她眼里,生育只具有生理上的意义,属于简单的繁殖过程,不负有养育的义务更不要求关爱的责任。当她看着医生拿枪指着仆人儿子的时候,她愤恨地叫喊杀死他,母亲的伦理属性完全被剥落,两个人之间仅存单纯的生物学上的关系。

在西方语境里,不管是因为个人主义高度发达之故,还是出于女性主义解放几百年来的成果,母亲角色的伦理意味的确得到了很大程度的消解。不负责任的母亲可以被取消资格,社会机构会把孩子带走。母亲身份原先沉重的义务感因为孩子权利的强化而得到了减轻,回归到了母亲作为生育者的基本功能。

本文并无意讨论这一回归对性别伦理和家庭道德造成的影响或者论证这一回归是否具有合理性,而是试图强调母亲身份所具有的多元意义。她可以是子女坚韧温柔的保护伞,也可以简化成繁殖功能的施行者。所谓的母性本能实际上并不具有实质的内容,而是话语结构中预设的道德义务。所以一旦取消母亲身份的道德义务,母亲就只是一个生过孩子的女人。

电影里其实还有一位母亲,即医生的妻子,也对母亲的道德义务提出了巨大的挑战。她被情欲所诱惑,抛夫弃女,跟着仆人儿子私奔。结果遭遇车祸,严重烧伤后被丈夫救治回家。在漫长的养伤过程中,有一天意外发现自己被毁掉的容颜,禁不住打击跳楼自杀。在这一系列事件之中,她至始至终遵从个人的意愿而活,从来没有考虑过丈夫和女儿,完全抛弃了妻子和母亲的双重道德义务。在女儿面前的惨死,更是成为后来所有悲剧事件的导火索。

借用这三位母亲的形象,阿氏一方面肯定了女性作为母亲所展现的坚韧和爱,另一方面也赤裸地陈列这些失德的母亲所造成的恶果,这种微妙对立的心态让他既同情女性的遭遇又不断地让这些女性陷入命运的磨难之中。基于此,阿氏提出了一个更尖锐的问题:女性的不幸是否是女性自己造就的?在那些母亲罔顾自己的道德义务从而导致自己与他人的不幸的叙述中,阿氏隐约作出了母亲是“原罪”的论断。然而到了结尾医生母亲被杀死前的一句“我就知道会这样”,却又暗示了母亲对自己的反省。这种矛盾的情绪几乎贯穿了阿氏描述女性的所有电影里。

2、妻子

如果说母亲身份意味着母子这样的二元关系,那么妻子则是女性与丈夫的相对关系。与道德色彩浓烈的母亲身份相比,妻子在本片中代表的是激情。

属于妻子的剧情只有两段:私奔和自杀。影片并没有直接描述私奔的过程,而是通过医生母亲第三者之口叙述了整个过程。但是当仆人儿子强暴移植了妻子面容的薇拉的时候,蓬勃而出的情欲才道出了私奔的缘由。至于自杀,据某种心理学研究表明,女性一般会选择比较温和的自杀方式,譬如割腕或服毒,而男性才会选择跳楼、开枪等比较激烈的方式结束自己的生命。医生妻子采用了男性的方式。当然这可能是因为当时的环境条件最便利的就是这一种方式,但并不能掩饰纵身一跃行为本身具有的刺激。就这么两个简短却充满了对抗张力的段落,构成了整个故事的原始动机,就像妻子所象征的激情,强烈而富有推动力。

与这位身份明确的妻子相比,还有一位隐喻的妻子,即薇拉。文森特变性之后被医生命名为薇拉,一个与医生妻子使用同一张脸的“女性”。作为正儿八经的主角,故事大部分围绕伊展开。然而不管伊是拥有男儿身的文森特,还是被变性后成为薇拉,伊的整个形象都是怯懦的软弱的。对女同店员有好感又只能微弱地示好,试图强暴医生女儿中途又胆怯地慌张逃走,以及被医生囚禁之后卑微地哀求及至屈辱的顺从。

当医生在仆人儿子身下救出被强暴的薇拉之时,我们几乎认定这是一个类似《捆着我,绑着我》因由斯德哥尔摩情结而结局圆满的故事。可是我们错了。薇拉成功骗得了医生的信任,在夜半时分,用计谋杀死了医生和赶来救场的医生母亲。她复仇的方式是手枪,精神分析认为典型象征男性的物品,握在一个被阉割的男性手里,完成了自己的复仇。

而这是预示男性最后的胜利吗?未必,除非前提是薇拉仍然认同自己是一名男性。可是她在枪杀医生的时候,眼里分明含着泪光。在漫长的细腻的相处之中,在欺骗医生的所有甜言蜜语之中,肯定有过一刹那,希望这一切就这样好了的想法,但这一想法却无法抹去深邃的恨意。于是爱恨交错之间,结束的方式只能是你死、我活。

爱和恨,正是极致的激情。薇拉的软弱自其从实验品晋升为与医生海誓山盟的伴侣之后转而被爱恨交织的激情所占据,属于激情的结局一定是消亡。

3、女儿

女性来到这个世界上第一获取的身份就是女儿。女儿是洁净的柔软的,似晨露、似娇花。所以大观园里面的姐姐妹妹才那么珍贵,所以才会需要有大观园。

本片里,女儿的宝哥哥是作为父亲的医生。在妻子死后,精神虚弱的女儿成为医生唯一的支柱。然而不幸总是喜欢光顾已经不幸的家庭。在朋友的新婚派对上,医生一时没看住,女儿跟着其他放浪的年青人溜达到花园里,不幸遭遇了强暴。其实算是未遂,但是女儿原本就脆弱的神经终于到了崩溃的边缘,最终选择了和母亲一样的自杀方式。

粉红色是女儿的颜色,可是却以猩红色画上了句点。直接促使了医生实施长达数年之久的庞大而骇人的复仇计划。医生绑架了施暴者文森特,强行对其进行变性手术,造就了一个新女性薇拉。

某种程度而言,薇拉是医生心中的另一个女儿,或者女儿的替代品。相仿的年纪,同样娇嫩的皮肤,瘦小的身材,在变性之后,宛若另一个花季少女。但是医生给薇拉的脸却是已故妻子的脸。爱妻的脸长在一个女儿身份的人身上,毫无疑问,这是俄狄浦斯式的移情。

医生原本的动机只是为女儿复仇,所以采用的手段是阉割。但是在这过程中,不知不觉动机已经变得含糊了,他将爱妻的脸移植给了薇拉,造出一个自己都不知道怎么办甚至不知应该怀着怎样心情去面对的“怪物”。而这“怪物”反映的其实是他的心。对背叛了自己的妻子的爱恨交加,对心爱的女儿的怜惜和隐秘的情欲,对自己想要控制一切却又不得不面对各种失控的沮丧,诸多情绪纠结,于是产生了“怪物”。

面对薇拉的诱惑,医生先是抗拒,然而又下不了决心亲手杀死她。当他最终杀死仆人儿子救出薇拉的时候,他选择了完全向自己的怪物投降。医生母亲反复劝诫他不要姑息养奸,但是他置若罔闻,任凭心中的怪物掌控了自己。这是医生的软弱,也是所有人的软弱。对美好的向往,哪怕是海市蜃楼,哪怕是飞蛾扑火,只要有一丝光,侥幸就张牙舞爪。所以医生临死之前无辜地说“但是你答应过的”。

从女儿到妻子再到母亲,女性的一生围绕着三个身份展开。如果画在时间轴上,这会像是一株植物,从初始细弱的嫩芽到中间的盛极怒放及至终端回归气弱之势却韧性绵长。阿氏用这样一个光怪陆离的故事讲述了三种身份之下女性各自的故事,却串起了女性的生长轨迹。

有人评价本片认为,阿氏的电影总是在不断重复自己,到了这里,已经露出江郎才尽之相。我倒是觉得未必。比起旧作,这部电影的叙事结构更加完整饱满,情节环环相扣,人物之间的对照明显,宿命感强烈。针对女性及身份这样的老话题,阿氏拿捏地也相当准确。比起前作对女性境遇所做的单独描写,本片像是一幅浓缩的众生相,你看到所有人,你也看到你自己。

但阿氏的镜头仍是冷的。他拍出了女性的冷酷、热情、纯洁、浪荡,拍出了女性的阴谋和计算,拍出了女性的柔韧和包容,拍出了女性的百态,但是他只是冷眼旁观,绝不伸出援手。所以在他的镜头下,女性被侮辱、被伤害,甚至被毁灭。然而他又是耐心的,没有在女性被击溃的时候关上镜头,而是慢慢等待,等待女性的力量在逆境中生长,直到她们为自己找到方向。

为这一点耐心,我始终相信他的内心是尊重并真正理解女性的。

PS:本来只是等洗澡水期间打发时间顺便写写,后来竟写成了论文一样的东西。花了整整两个晚上,所以阿莫多瓦什么的最讨厌了= = 把我看同人的时间还过来!! - 我的发肤我的家——阿莫多瓦新作《吾栖之肤》影评

我的发肤脱落了,我赤裸着筋骨和血肉,在太阳雨中出发,在朋友皮肤的荫庇之下硬着头皮在市场看了这部电影,我仰望着大岛绝壁一般的银幕,感到头有些晕,希望海风会把我的发肤吹送回来,黑了些,卷了些,我们便这样重新融为一体,重新看看吾栖之肤。

La piel que habito。吾栖之肤。我栖居的皮肤。

La piel。皮肤。外表。外在。影片中充满了与此相关的隐喻,罗贝尔是整形专家,文森特和母亲制作服装,泽卡抢劫的是珠宝店。

皮肤,la piel,这个西班牙语的名词和许多罗曼语族的兄弟一样,指向拉丁语中的pellis,动物的皮毛,而这个拉丁语名词又和许多兄弟一起,指向一个构想出来的原始印欧语词根pel,覆盖,包裹。

覆盖﹑包裹我们的不仅仅是皮肤和服饰,也有习俗、社会关系和社会规范。规范,诺玛,Norma,名词大写实在是各种性质和品德人格化或者神格化登场的老套路数,女儿诺玛的出场仿佛是人格化的“规范”,但这规范是被她穿着的规范,是她父亲罗贝尔为她选择并强加给她的,如同父亲为她选择的粉红高跟鞋,她穿着很累,如同她身上那件粉红毛衣和罩衫里面的粉红小可爱。包裹和覆盖我们的,构成我们的外在,成为他人眼中的我们,成为社会关系这张大网中的一个网眼。但我们或多或少会感到无法忍受围绕并构成自己的丝线,于是我们会想要脱掉衣服,踢开鞋,变得无拘无束。

无拘无束。拘束。锁链。十字架。当Elena Anaya饰演的角色告诉罗贝尔旧日的整形合作人自己并非被绑架而是自愿前来的时候,她试图给自己一个新的身份,一个新的名字。名,罗贝尔已经为她/他取好了,Vera,薇拉,罗贝尔死去妻子的名字,姓,她/他犹豫之后说出了Cruz,影院中许多法国观众会心一笑,看来大家都很清楚,原本这个角色定的演员是多次和导演阿莫多瓦合作的女演员Penelope Cruz,这大概是阿莫多瓦的一个玩笑,看,我用她替代了你,Cruz,但这个姓(十字架)和它的意味(拘束,惩罚)一起,被完美地织入这部电影,这张网。

名。同名。同名者的相似性。苏格拉底与苏格拉底的相似。一方面,Vera Cruz这个名字通过Cruz这个姓暗示着薇拉和薇拉—文森特所承受的拘束和痛苦,另一方面,我相信Vera Cruz这个角色通过Cruz这个同样的姓拥有了与被替代的女演员Penelope Cruz的某种相似性。也许这种相似性可以表现为另一种外在,Vera Cruz也许可以分享Penlope Cruz名字的前半部分,Penelope,珀涅罗珀,奥德修斯忠贞的妻子,白天纺织晚上拆解的女人。

纺织。拆解。罗贝尔在纺织,被囚的薇拉—文森特也在纺织。珀涅罗珀拆解掉求婚者的请求与干扰,拆解掉自己白天织就的布,用拆解对抗求婚者的包围与包裹。暗暗分享同一名字的薇拉—文森特却是用纺织来对抗罗贝尔的包裹。纺织指向旧有的身份认同,裁剪纺织,服装,母亲;纺织,织网,蜘蛛,Louise Bourgeois的母题,蜘蛛—母亲,罗贝尔试图用这位生于Choisy—le—Roi的女性艺术家的同性—双性—变性作品来影响薇拉—文森特,试图以此说服她/他接受自己被强加的新性别身份,但这些作品恰恰引起了薇拉—文森特对自己先前身份的回忆,文森特,母亲,裁剪。于是,罗贝尔在裁剪重塑薇拉—文森特的身体和灵魂,而薇拉—文森特自己也在通过裁剪为自己纺织一张网提醒自己,我是文森特;不仅仅是布料裁剪纺织,也用文字﹑数字和图像:她/他在墙上画的只露出双腿但身子是房子的女人,模仿的是Louise Bourgeois画的被囚的女人,她/他以此提醒自己,我是一个被囚者;写满墙的日期,更是为自己编制一张真实之网,提醒自己,我并非一直居住在这间屋子里,我并非一直居住在这张皮肤里;墙上书写的瑜伽之道,无论外部如何,在我内心我总可以保持一处属于我自己的空间,这暗藏着呐喊:即便你改变并囚禁了我的身体,在我之内我仍享有你无法剥夺的灵魂自由。

薇拉—文森特的真实之网。真实。Vera。薇拉。大写。人格化的真实。罗贝尔已故妻子薇拉处于晦暗之中,影片开头我们只知道她被重度烧伤,后面我们知道她的死因。她在床上听到女儿诺玛正在唱一首她自己教女儿唱的歌,于是她吃力地下床,挪到床边去看女儿,但遮光的窗帘第一次被打开时,窗玻璃像镜子一样映出了薇拉的外表,骷髅一般的恐怖形象令她崩溃跳窗,摔死在自己女儿面前并把女儿吓得神经错乱。再接过导演递给我们的另一块布片的时候,我们才知道,原来薇拉是和来避难的泽卡私奔,私奔途中出了车祸,泽卡逃脱了,薇拉却被烧光了发肤。我们不知道罗贝尔和薇拉的婚姻生活如何,但我们可以想象罗贝尔对她的束缚和控制以及薇拉的痛苦,否则为何她会和人私奔,如果她本身幸福?薇拉与薇拉—文森特一样,也是罗贝尔的囚徒,只不过多了一层婚姻的遮羞布,而且更令她的遭遇落在人们的视线之外,这是一种更可怕的囚禁与控制,礼俗允许的束缚。

私奔。背叛。Trahir。揭示。这两重意思都源自拉丁文的tradere。我们的背叛揭示了我们身体的本能,无法湿润或者无法高潮的阴道,是比我们更加忠诚的背叛者。薇拉的背叛让罗贝尔耿耿于怀,我们不知道他究竟是想报复妻子还是想让妻子重新回到自己掌控之中,无论如何,先控制起来再说,和他在女儿出事之后立刻先控制住文森特再说一样。所以,虽然导演阿莫多瓦自己认为这部影片叙事的三个要素中第一位的是复仇,但我看到的第一要素是掌控。

控制。塑造。阴道塑性术。强加的阴道。去势。去除力量。权力的争夺。克罗诺斯,宙斯。电影中没有出现的那根被去除的阳具,暗示着Louise Bourgeois的另一个母题,阳具—父亲。阳具。力量。这时我们发现,其实罗贝尔既是织网的蜘蛛—母亲,是Thierry Jonquet原著标题的狼蛛,也是拥有力量的阳具—父亲,他使用他的力量,滥用他的力量,试图让对方接受自己滥用的力量。早在他用自己的阳具插入他自己塑造的阴道之前,他就已经向文森特展示了一排阳具,从小到大,温水煮青蛙,让文森特自主去逐渐适应暴力,把那条阴道扩张到罗贝尔满意的程度。强奸。违背我们的意志。Violare。滥用力量。诺玛的精神病医生告诉罗贝尔,他的女儿认定是被自己的父亲强奸了,罗贝尔当然认为这是诺玛的疯话,但医生的那句“是你坚持要让她开始社会化的”,点明了罗贝尔对女儿的掌控欲,他不顾女儿的意愿给她安排和选择一切,包括这一次时机不当的社会化,这种滥用的力量就是暴力,就是强奸,如果说文森特的强奸是一场误会,一场短暂的或者说甚至不知是否发生的强奸,那么罗贝尔对女儿的强奸早在六年前就开始了,那时罗贝尔刚刚丧失了他可以合法强奸的对象,他的妻子薇拉,于是诺玛就成了罗贝尔爱欲和控制欲的新的牺牲品。所以当文森特成为罗贝尔新的控制对象时,我们几乎可以预见他也会成为罗贝尔的爱欲对象,因为罗贝尔分不清爱欲和控制欲,薇拉—维森特明白这些施暴者究竟需要什么:服从,满足。她/他面对泽卡和罗贝尔,都许诺会满足对方的需求,成为对方想要自己成为的人。

兄弟。相似性。两场强奸的两个施暴者其实是兄弟,但罗贝尔不知道之前拐走薇拉然后现在又强奸了薇拉—文森特的人是自己的兄弟。马莉莉娅的两个儿子。泽卡和罗贝尔。泽卡趁着狂欢节装作老虎的样子逃来找自己的母亲。老虎。暴力。罗贝尔其实也是一只使用暴力的虎,虽然他这个私生子成了Ledgard家的合法子嗣。马莉莉娅和男主人的孩子长大后自然也成为了中产阶级的一员,成为了体制的维护者。其实马莉莉娅自身也习惯了体制,认为自己养大了罗贝尔,掌控着罗贝尔,在她看来,在体制内和自己的掌控下长大的罗贝尔才真是自己的儿子,而她后来和家中的一个男仆生的儿子泽卡七岁就离开了家跟毒贩子混在一起,这个不在她掌控之中长大的孩子就没有得到她真正的爱,他的死亡并不像罗贝尔最终的死亡那样让她悲痛欲绝。爱再次与控制紧紧连在一起。

控制。反抗。罗贝尔在花园里四处寻找诺玛,一堆年轻男女在野合。乱交,中世纪以来文学中和生活中反抗社会体系束缚的主要方式之一。麦卡锡时代之后的花童。性。药。文森特说诺玛与众不同,说自己也与众不同,诺玛的反应是,你也是在接收治疗吗?其实她没错,我们都是病人,我们的病就是我们遭受的治疗。如同卢梭在《爱弥儿》标题下引用的塞涅卡:我们罹患可治愈的疾病,而自然自身,若是我们愿意被纠正,会助我们走上正途。然而,什么是自然,什么是本性?薇拉—文森特依靠的是她/他原来那张脸的照片,她/他看到了自己过去的皮肤,过去的外观,这外观不是人造的,而是天然的,于是恍若本性一般,于是恍若出自自然。但我们想想卢梭的另一句名言:人生而自由,却无往不在枷锁之中。罗贝尔原本的外观其实也是被塑造的,这新一次的塑造激起了他的反抗,但我们如何反抗我们生来便遭受的掌控和塑造?即便这掌控和塑造扭曲了我们,我们如何得知?又何从反抗?

纠正。教育。塑造。罗贝尔其实是一个充满控制欲的塑造者。他等待诺玛和马莉莉娅时,旧日合作者前来拜访,他专注地制作盆栽,我们左边的枝条正被他扭曲并用铁丝固定住这些扭曲的形态,右边是一株已经栽在盆中但尚未扭曲的幼小树木。周围的树木已经解除了铁丝,但它们依然保持着之前被固定的扭曲状态,习惯了强加的外观。

Habito。Habitus。穿戴。居住。习惯。Hexis。Ethos。从希腊语到拉丁语到德语法语,习惯与居住都紧密相连,而拉丁语中habitus一词不仅包含前两个意思,还包括外观的意思。所以电影的标题不仅可以指我穿戴栖居的皮肤,也可以指我习惯的皮肤或者我通过习惯塑造的皮肤。影片开头,罗贝尔和人争执人体转基因的合理性,他给出的例子简直是卢梭《爱弥儿》开篇的翻版,但是他并不以人对自然的掌控和扭曲为害,反而以此证明人掌控自己和扭曲自己也不该有什么限制,只要能让人变得更加完美。

完美。完美得如同横跨罗贝尔与薇拉—文森特的两扇门的那副大型油画上的女人。前者仿佛是透过这么一副眼镜在观察和塑造后者。完美。不怕烧灼和针刺的猪皮特质。人皮在这一方面是不完美的,于是罗贝尔研究活猪身上抽出的血,进行转基因培养和移植,薇拉—文森特的皮肤变得完美无缺,既细腻又坚韧。仿佛她的品德也比薇拉更好,薇拉背叛她婚姻的誓言,抛弃了罗贝尔,这也是为什么虽然马莉莉娅看着监控器希望大儿子杀掉那个不可靠的女人,但罗贝尔还是杀掉了泽卡,因为他还对爱和誓言抱有希望,而薇拉—文森特也觉得这一刻的罗贝尔拯救了自己,于是对他许下了永不抛弃的诺言。但许诺就是为了被打破,薇拉—文森特最终还是杀死了罗贝尔,因为他记起了自己是谁,对方是谁,对方是施暴者而不是她/他的恩人。

认出自己。认出。回归与认出。这两个《奥德赛》的主题以同样的方式出现在了影片中,第一次回归是“老虎”泽卡的回归,第二次是薇拉—文森特的回归。事隔十二年和六年,两位母亲都没有立即认出自己的儿子,因为他们的外观完全变了,泽卡是以虎人的样子出现,而文森特变成了薇拉的样子。第一次认出靠的是泽卡亮出屁股上的伤疤,于是母亲认出了自己的儿子,如同老奶妈摸到伤疤就认出了奥德修斯;第二次认出靠的是只有文森特与克里斯蒂娜拥有的共同记忆,如同只有奥德修斯与珀涅罗珀知道的婚床的秘密。

认出。外观。记忆。罗贝尔掌控薇拉—文森特靠的是消除她/他对之前身份的认同,一是彻底改变身体与外观,二是改变心理。心理的改变除了影响和暗示,主要靠的是让薇拉—文森特吸食鸦片以弱化﹑消除其对旧日的记忆。但鸦片毕竟无法完全洗脑,最终文森特还是记起了旧日的自己,回到了家。可如果我们生来就一直在被灌输,我们如何得知?这时没有确定的记忆和外部痕迹可以倚靠,能够依靠的只有不确定的怀疑与反思,看清楚我们居住的皮肤多大程度是我们的枷锁。

居住。栖居。家是居住,El Cigarral仅仅是栖居之所。影片开头就出现的带着铭牌的El Cigarral与片尾的文森特母亲的小店恰成对比,前者有床,有符合家的字面定义的一切东西,甚至大大超出了一个普通的家,而后者甚至不算是住所,仅仅是一个店铺,但对于薇拉—文森特来说,这才是她/他真正的家,无论她/他的外观发生了怎样的变化。因为,这里有真正爱她/他的人,而在前一个玩偶之家里,只有占有。习惯皮肤的人其实往往也是塑造皮肤的人,受害人往往之后也会成为施暴者,我们在这个机制中打转,看不到自己的处境。至于你我,你我也是这机制的囚徒,你试图塑造我,我试图掌控你。我们彼此需要,可是又彼此逃避。害怕对方会占据上风,害怕自己成为对方的奴隶。

是的,我需要你,我想要占有你,但我不仅仅是需要你,亲爱的,我爱你,我不想用各种或软或硬的方式控制你,我想自由自在地飞翔,我想和你一起飞翔。我们所在的地方,就是我们的家。我并不害怕做你的主人,也不怕被爱欲射中成为你的奴隶。我要和你无拘无束地做爱,我要和你私奔,我会帮你脱掉那双别人硬塞给你的不合脚的鞋,我会和你一起去寻找两双适合我们的鞋,一定找不到现成的,这需要我们自己去缝制,如同我们亲手建造我们自己的家,如同我们亲手打造我们自己的床。我会凭着只有你我知道的婚床和你相认,在那时我会哭泣也会欢笑,如同海上漂泊的人望见渴求已久的陆地,如同闷闷趴着的兔子等到了跳到身边的虎尾轮。

这一天,我们面朝墓地与大海,这一天,海水漫过石径,我们被封锁在岛上,戴着贝壳挖成的戒指,让死者见证生者脆弱但沉落也会重生的诺言。